Teil 1

Panik an Bord

Raus aus den Kojen

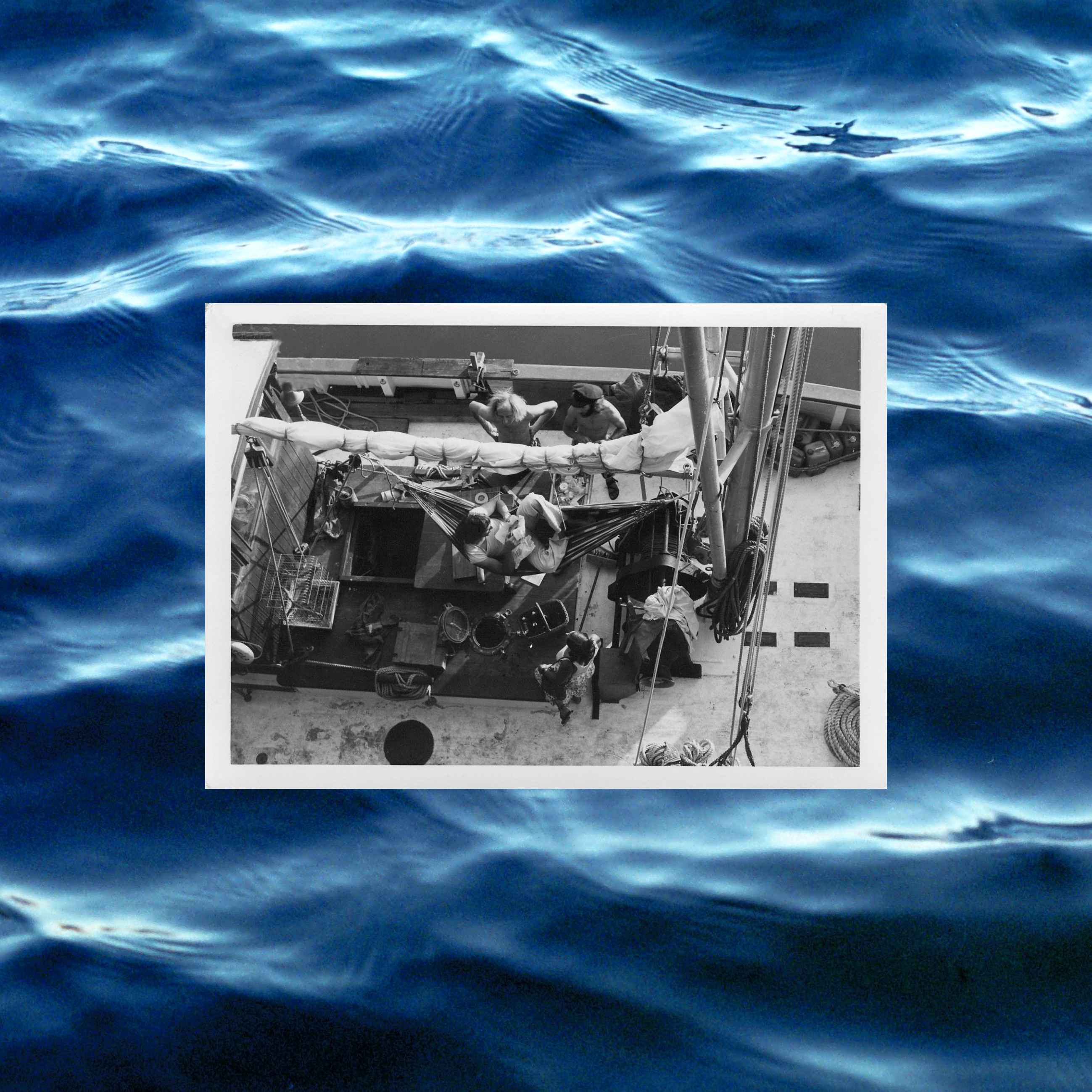

Ein lauter Schrei ließ mich in meiner Koje aufschrecken. Kerzengerade und mit weit aufgerissenen Augen saß ich da und wurde mir bewusst, dass ich grade nur ein paar Zentimeter davon entfernt gewesen war, mir direkt beim Aufwachen ordentlich den Kopf anzuschlagen. Denn die Koje, in der ich schlief, war nichts für Klaustrophobiker. Sie war lang genug für mich, aber höchstens 70 cm hoch. Gerade so hoch, dass man sich in solchen Situationen nicht den Kopf an der Decke anschlug. Ich brauchte noch ein paar Sekunden, bevor mir wieder einfiel, was mich da geweckt hatte. Wieder hörte ich laute, hektische Rufe von Deck. Und das war auf einem Schiff meistens kein besonders gutes Zeichen. Auch nicht auf der Ursula.

Mit geübten Handgriffen fischte ich mir ein paar meiner Klamotten aus den Schränken und zog sie über. Direkt in der Wand neben der Koje waren neben dem Inhalt meines Seesacks noch meine Mamiya, drei Objektive und eine Menge Filme untergebracht. Gesicherter Stauraum war wichtig auf so einem Schiff, damit bei Seegang nicht alle möglichen Dinge durch die Gegend flogen. Egal ob Töpfe, Geschirr oder wir aus unseren Kojen, alles musste seesicher verstaut sein. An der Seite der Kojen gab es eine kleine Öffnung, durch die ich gerade in den Vorraum kletterte. Ich spürte das stetige Schaukeln, das man nach ein paar Tagen auf See schon gar nicht mehr wahrnahm, aber ansonsten schien das Meer ruhig zu sein. Noch ein Grund mehr schnell herauszufinden, was da auf Deck los war. Renz schien es schonmal nicht zu wissen. Er schlief mit mir hier im Bug des Schiffes und kletterte aus seiner Koje gegenüber von mir. Über den Tisch, an den man sich hier im Vorraum, wo es besonders eng war, zwängen konnte, warf er mir einen fragenden Blick zu, den ich mit einem Schulterzucken beantwortete. »Ande! Ande!«, tönte es von Deck. Renz und ich nickten uns zu und kletterten über die kleine Leiter hoch auf Deck der M.S. Ursula.

Die M.S. Ursula war ein Fischerboot. 1937 gebaut, Zweimaster, Dieselmotor und erreichte je nach Wetter und Seegang Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seemeilen die Stunde. Damit hatte die Ursula für ein Schiff aus Holz eine außergewöhnlich starke Maschine. Aber sie war ursprünglich als Fischtrawler eben auch hochseetauglich gebaut worden und damit sehr stabil, auch wenn sie auf der Hochsee und unter Segeln höchstens mit 5 Seemeilen pro Stunde unterwegs war. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Ursula als Kanonenboot eingesetzt, mit irgendeiner Kanone bestückt und auf Feindjagd geschickt, bevor sie wieder zurückgerüstet und als Krabbenkutter eingesetzt wurde. Der Fischer, dem die Ursula gehörte, hatte sich dem Alkohol ergeben. Fischer sind in der Regel alle nicht dem Alkohol abgeneigt, aber er hatte sich eben besonders vehement dem Alkohol ergeben. Das ging so weit, dass der Fischer nicht mehr regelmäßig zum Fischen nach draußen fuhr und sich seine Schulden weiter und weiter anhäuften. Als er dann eines Tages mit der Ursula von einer der unregelmäßigen Ausfahrten zurückkam, schätzte er seine Geschwindigkeit falsch ein. Er schoss mit voller Kraft durch den Hafen und knallte am Ende gegen die Kaimauer. Es flogen ein paar Bretter raus, das Schiff füllte sich mit Wasser und versank im Hafen von Friedrichskoog. So ein Holzkutter ist unheimlich stabil und die Ursula war nicht stark beschädigt, aber damit war es genug. Das Schiff wurde geborgen, in Friedrichskoog in die Werft gesetzt und dem Fischer stand die Zwangsversteigerung ins Haus. Um überhaupt die Kosten für die Werft zu decken und seine Schulden zu bezahlen, gab es keine andere Möglichkeit mehr.

Und so lag die Ursula dort in der Werft von Friedrichskoog, als Mike dort ankam, auf der Suche nach einem hochseefesten, bezahlbaren Fischkutter.

Das Sonnenlicht blendete mich, als ich die Leiter nach oben aus dem Niedergang kletterte. Ich blinzelte. Es war mitten am Tag und schönes, wunderbares Wetter. Der Himmel war klar und wolkenlos. Automatisch ging mein Blick nach vorne über den Bug des Schiffes, aber auch die See lag ruhig da. Vor uns war weit und breit nichts zu sehen. Kein Schiff, kein Festland, nur das offene Meer. Weit und breit kein Grund zur Sorge, aber die Unruhe an Deck war greifbar. Die Ursula war immerhin ca. fünf Meter breit und 16 Meter lang, sodass ich die Situation nicht direkt überblicken konnte. Renz war hinter mir schon den Niedergang an der Spitze des Schiffs nach oben gekommen und lief schon vorbei am vorderen Mast Richtung Heck, von wo wir Ali panisch nach Ande rufen hörten. Ihre Stimme musste uns auch geweckt haben. Ich folgte Renz auf der Steuerbordseite vorbei am Laderaum und entdeckte Hubertus an der Reling, der angestrengt nach etwas Ausschau zu halten schien.

Als er uns hörte, löste er nur kurz seinen Blick und rief uns entgegen: »Mann über Bord.«

Das erklärte alle Unruhe sofort. Wir waren mitten auf dem offenen Meer und hier über Bord zu gehen bedeutete, sofort reagieren zu müssen. Schon bei ein bisschen Seegang brauchte es nur zwei oder drei Wellen und man war weg und nie wieder gesehen. Aber selbst jetzt, wo die riesige Fläche des Meeres ruhig da lag, musste es schnell gehen. Das Schiff fuhr immer noch mit voller Kraft voraus und innerhalb kurzer Zeit würde man die Person im Wasser kaum noch sehen können.

Mein Blick fiel auf das Ruderhaus und ich merkte gerade noch, wie Ali hektisch gestikulierend dahinter verschwand. Da sah ich, dass das Ruderhaus leer war. Wir fuhren steuerlos geradeaus und niemand bremste die Fahrt des Schiffes. Normalerweise waren Mike oder Ande am Steuerrad, sie waren die einzigen beiden, die sich wirklich auskannten. Wenn uns Ande zum Beispiel zwischendurch mal sagte: »Pass auf, die nächsten zwei bis drei Stunden hältst du den Kurs«, dann war das natürlich machbar. Solange es keine Komplikationen gab, konnten wir das alle machen. Aber dass niemand am Steuerrad stand, das ging auf keinen Fall.

In diesem Moment kam Ande hinter dem Ruderhaus herangeschossen und stürzte an das Steuerruder. Wahrscheinlich war er im Maschinenraum gewesen und hatte deshalb so lange gebraucht. Und damit wusste ich auch schon, bevor es Ali rief, wer von uns über Bord gegangen war.

»Ande, Ande! Mike ist über Bord!«, schrie sie und Ande riss das Steuerrad herum.

Mike über Bord

Mike studierte Biologie in Kassel. Aber zu der Zeit, zu der ich ihn kennenlernte, wohnte er bereits in Kiel. Dort, am meeresbiologischen Institut, das für gute Forschungsarbeit und tolle Aquarien bekannt war, führte Mike sein Studium und seine Projekte fort. Unter anderen kam er auf die Idee, man könnte doch einen alten Fischkutter kaufen, könnte den umbauen und könnte dann zu Forschungszwecken damit ins Mittelmeer fahren. Und das fand er, war eine gute Idee. Und nachdem er seine Oma davon überzeugt hatte, dass sie das auch für eine gute Idee hielt, gab sie ihm das Geld dafür, ein solches Projekt auch anzugehen.

Mikes Oma hatte scheinbar sowieso genug Geld und finanzierte immer mal wieder irgendwelche Geschichten ihrer Enkel. Da gab es den jüngeren Bruder Jörg, der noch daheim wohnte und zur Schule ging und einen älteren Bruder, der sich irgendwo in Nepal herumtrieb. Niemand wusste genau, wo. Nur, dass er irgendwo im Himalaya, im Nepal-Gebiet unterwegs war.

Mikes jüngere Schwester Babs arbeitete nachts in einer Disco und führte mit Mampf und drei Freundinnen in der Goethestraße 73 ein Leben, das dem einer Kommune glich. Im Grund gab es immer einen großen Topf, in den alle so viel gaben, wie sie konnten. Daraus wurde immer alles gezahlt. Sie teilten sich die Miete, sie teilten sich das Auto und sie teilten sich das Essen. Und sie hatten immer viel Besuch und viele Gäste. Unter anderem hatte ich ein Techtelmechtel mit Gitti, einer der Bewohnerinnen, und war so häufig zu Besuch, dass ich mehr in der Goethestraße wohnte, als in meiner seltsamen Souterrain-Wohnung ohne Bad und warmes Wasser. Ich hatte es satt, zweimal in der Woche zum Baden ins städtische Hallenbad zu fahren und zog zu Babs und den anderen in die Goethestraße. Meine Lehre war abgeschlossen, mein Zivildienst beendet und ich hatte den Plan, mit der Fotografie freiberuflich Fuß zu fassen.

Währenddessen fuhr Mike manchmal auch mit seinem Freund Ande die Küste entlang und klapperten die Häfen ab, um einen geeigneten Fischkutter für Mikes Projekt zu finden. Aber die Suche zog sich über Monate. Es gab natürlich alle möglichen Schiffe. Von kleinen sechs Meter Fischerbooten mit Angeln und Netzen, bis hin zu Stahltrawlern von 30 Metern Länge. Aber keines davon war geeignet für ihre Zwecke. Mike und Andes Ziel war es in Griechenland anzukommen, möglichst ohne unterzugehen. Das bedeutete eine Reise von der deutschen Nordseeküste vorbei an Holland, Belgien und Frankreich. Von Brest aus wollten sie die Biskaya überqueren, Portugal umrunden, um unterhalb von Lissabon durch die Straße von Gibraltar bis ins Mittelmeer zu gelangen. So war das geplant. Die großen Trawler sprengten natürlich jeden Rahmen und die kleineren Fischkutter waren darauf ausgelegt, von den Häfen der Nord- oder Ostsee aus durch das Wattenmeer zu fahren. Weniger in die offene See hinaus. Mike und Ande suchten einen hochseetauglichen und natürlich bezahlbaren Fischkutter, der nicht zu groß war. Auch unterwegs sollten bereits Forschungen angestellt werden und vor Ort, im Raum der südlichen Kykladen in Griechenland, sollten Muscheln, Flora und Fauna untersucht werden. Was unter Wasser wächst, wer da wen frisst und was Biologen sonst noch alles in ihrer Freizeit machen. Schließlich kamen die beiden nach Friedrichskoog und trafen auf diesen Krabbenkutter, der zwangsversteigert werden sollte. Nur 16 Meter lang, aber gebaut, um der offenen See standzuhalten. Die M.S. Ursula. Beide hatten zwar wenig Ahnung von Schifffahrt, aber Ande studierte Maschinenbau in Kassel und konnte so feststellen, dass der Motor in einem sehr guten Zustand war. Für einen fünfstelligen Betrag kaufte Mike - oder vielmehr seine Oma - die Ursula, ohne wirklich zu wissen, was da auf sie zukam.

Zu Hause stellte Mike glaubwürdig dar, wie sehr die ganze Familie von dem Kauf profitieren würde. So ein Familienschiff im Mittelmeer, darauf würde sich doch prima Urlaub machen lassen. Bis dahin müsse nur ein bisschen Geld in das Projekt fließen, z.B. in die Reparatur. Als ich Mike über Babs kennenlernte, war er selten in Kassel. Er studierte natürlich in Kiel, aber nutzte jede freie Minute und seine Semesterferien, um mit Ande die Schäden am Schiff zu reparieren und alle sonstigen Vorbereitungen für die Reise zu treffen. Wenn er dann mal in Kassel war, besuchte er uns manchmal in der Goethestraße oder er war da, wenn ich mit Babs bei ihrer Familie zu Besuch war, die ziemlich unkonventionell war, so insgesamt gesehen. Jeden Tag, wenn man da hinkam, war Halligalli. Wenn Babs und ich durch die Tür kamen, war Babs Mutter dabei, irgendwo rumzukramen. Der ältere Bruder war nach wie vor irgendwo in Nepal unterwegs, aber dafür wohnte ein Freund des jüngeren Bruders Jörg mit bei der Familie und ständig klingelten irgendwelche anderen Leute. Wenn Mike da war, flog immer noch sein Papagei durch die Gegend, der irgendwelches Zeug brabbelte und es gab Taranteln in diversen Terrarien und anderes Viehzeug, das in der Wohnung unterwegs war.

Die Oma wiederum war so schwerhörig, dass man immer schreien musste, wenn man sich mit ihr unterhalten wollte und saß wie ein Fels in der Brandung inmitten dieses Chaos von Leuten. Ständig klingelte es und es kamen irgendwelche Bekannten von Babs oder Mike oder Jörg und es war ständig Betrieb. Hin und her und rein und raus.

Und jedes Mal, wenn irgendein langhaariger Freund an der Tür klingelte und das Wohnzimmer betrat und die Oma ihn nicht kannte, dann schrie sie von hinten aus der Ecke: »Wer ist denn das!? Lass dir den Ausweis zeigen! Der gehört bestimmt zur Baader-Meinhof-Bande!«

Woraufhin Babs belustigt zurückbrüllte, damit ihre Oma sie hören konnte: »Ach Oma, das ist ein Freund von mir! Der ist harmlos!«

Und ihre Oma, die wirklich schlecht hörte, antwortete: »Ja! Lass dir den Ausweis zeigen!«, während Mikes Papagei über unseren Köpfen Kreise zog und krächzte.

Mike hatte es sich nicht nehmen lassen, den blöden Vogel mit an Bord der M.S. Ursula zu nehmen. Es war schönes, wunderbares Wetter gewesen, als der Papagei auf dem Ruderhaus saß. Eigentlich hatte Mike ihn in einem Käfig, aber immer wenn er ihn rausließ, setzte sich der Papagei auf das Ruderhaus in die Sonne. Mike stand am Ruder, das Meer war ruhig. Ande werkelte irgendwas im Maschinenraum vor sich hin und Ali und Hubertus hatten mittschiffs an Deck damit zu tun, Essen vorzubereiten, während Renz und ich in unseren Kojen lagen. Der Papagei guckte vom Ruderhaus auf das Meer hinaus. Wer weiß, was er da erspähte. Vielleicht dachte er sich »Oh, Meer. Toll«, als er plötzlich abhob und los flatterte. Er konnte nicht besonders gut fliegen und auch nicht besonders weit und daran schien er sich auch nach einem kurzen Flug wieder zu erinnern. Blitzschnell veränderte sich die Stimmung des Papageis von »Ich fliege, ich fliege« zu »Ohohoh, ich bin ja mitten auf dem offenen Meer« und pfffft er stürzte ab. Mike reagierte besonders schnell, aber auch besonders unbedacht, als er seinen Papagei ins Meer platschen sah. Ohne darüber nachzudenken, verließ er das Steuer und sprang unter den verdutzten Blicken von Ali und Hubertus über die Reling.

»Mike!«, hörte er Ali noch rufen, als er neben seinem Papagei wieder im Wasser auftauchte.

Aber das Schiff fuhr unbeeindruckt weiter und entfernte sich zügig, während Mike mit seinem blöden Vogel im Wasser trieb. Ohne den Kurs zu ändern, fuhr die Ursula weiter und Mike wusste, dass man ihn jetzt von Bord aus immer schlechter sehen konnte. Mit jeder Schrecksekunde entfernte sich das Schiff weiter von ihm. Dann endlich legte sich die Ursula in die Kurve und fuhr einen großen Bogen. Als das Schiff näher kam, konnte Mike Hubertus an der Reling erkennen, der ihn fest im Blick hatte und einen Rettungsring zuwarf, der an einem Tau befestigt war. Wenig später fischten wir Mike und seinen blöden Vogel aus dem Wasser. Wieder an Deck schnappte sich Mike sofort den Papagei und stutzte ihm rigoros die Flügel. Dann beruhigten wir uns alle wieder. Der Schreck war vorbei und die M.S. Ursula fuhr wieder auf Kurs.

Teil 2

Wie man Seemann wird

Fass ohne Boden

Für Mike und Ande war es bis dahin ein weiter Weg. Als sie sich die Ursula zwei Jahre zuvor kauften, veranschlagten sie die Kosten für Reparatur und Ausbau auf 20 bis 25.000 Mark. Sie mussten natürlich die Schäden reparieren lassen, die der Fischer verursacht hatte, als er in Friedrichskoog gegen die Hafenmauer geknallt war. Aber sie wollten auch mit einer Crew von sechs Personen ins Mittelmeer. Also musste das Schiff umgebaut werden. Zusätzlich zu der Kabine im Bug des Schiffes, wo der Fischer seine Kajüte gehabt hatte, bauten Mike und Ande den Laderaum aus. Hier wurde normalerweise der Fang gesammelt, aber für die Forschungsreise sollte hier Platz gemacht werden für vier zusätzliche Kojen und eine kleine Kombüse. Der gesamte Lagerraum musste dafür entkernt werden. An jedem Wochenende im Sommer fuhren Mike und Ande nach Friedrichskoog, um am Schiff zu werkeln. Für Mike war das von Kiel aus nicht so weit, aber für Ande war das von Kassel aus eine ganz schöne Strecke.

Friedrichskoog liegt unterhalb von Husum. In einem beschaulichen Fischerhafen lagen 20 bis 30 Fischerboote in einem großen Hafenbecken. Jeden Morgen fuhren die Fischer mit ihren Booten nach draußen durch die Fahrrinne in die Nordsee und kamen nachmittags mit ihrem Fang zurück. Dann pulten sie ihre Krabben und verkauften an der Hafenmole frischen Fisch und Krabben. Direkt vom Schiff quasi. Wenn die Fischer nicht auf See waren oder ihren Fang verkauften, beäugten sie, was da auf einmal in ihrem Hafen passierte. Wie da plötzlich zwei Freaks auftauchten, irgendeinen alten Kutter kauften und anfingen daran rumzubasteln. Unter den skeptischen Augen der Fischer arbeiteten Mike und Ande weiter in der Werft von Friedrichskoog an der Ursula und merkten schnell, dass sie sich verschätzt hatten. Der Umbau war ein Fass ohne Boden. Nach den ersten Reparaturen und als das Schiff das erste Mal wieder im Hafenbecken lag, stellte Ande fest, dass die Welle, die am Heck die Schiffsschraube antrieb, einen Schlag hatte. Also musste die Ursula wieder raus aus dem Hafenbecken in die Werft, um eine neue Welle einzubauen und das war eine teure Reparatur. Solche Geschichten konnten passieren, aber Mike und Ande hatten eben wenig Ahnung davon, als sie das Schiff gekauft hatten.

Das Jahr verging und Mike und Ande nutzten die Semesterferien, blieben ganz in Friedrichskoog und kümmerten sich um das Schiff, während die Fischer sie belustigt beobachteten. Sie saßen da mit ihren Pfeifen und ein paar Bierflaschen, wenn sie Feierabend hatten. Immer gegenüber von den Typen, die da an ihrem Schiff herumbauten, rauchten ihre Pfeife und unterhielten sich über die steife Brise oder den Fischfang. Und natürlich über die Blödköppe, die da aus der Stadt gekommen waren, um hier irgendwelche Schiff auszubauen.

Die Goethestraße Kommune

Mitten in der Stadt, in Kassel, weit weg von Friedrichskoog, lebte ich unterdessen in der Goethestraße. Es war eine Vier-Zimmer-Altbauwohnung mit einer großen Küche und einem großen Bad. Eigentlich hatten Marion und Babs die Wohnung gemietet, sie waren gut miteinander befreundet. Sie kannten sich aus der Teestube, wo ich Zivildienst gemacht hatte. Marion und ich waren zwar zu diesem Zeitpunkt schon getrennt, aber wir waren auf dem Papier immer noch verheiratet. Wir sollten uns erst Jahre später scheiden lassen. Wir waren im Guten auseinandergegangen und sahen einfach keinen Grund dafür. Auch Inge, die schließlich mit ihrer Klassenkameradin Gitti mit in die Goethestraße zog, kannten wir aus dem Zivildienst und als Mampf, der auch in der Teestube seinen Zivildienst gemacht hatte, dann mit Babs zusammenkam, zog er einfach mit in ihr Zimmer. Als ich schließlich Gitti bei der Einweihungsparty der Wohnung kennenlernte, fingen wir ein Techtelmechtel an. Wir hatten uns irgendwie ein bisschen ineinander verliebt und so zog ich als Letzter mit in die Goethestraße. Ich stellte meine Möbel einfach in einer leeren Garage unter, nahm meine Klamotten, meine Musikanlage und meine Platten und zog mit in Gittis Zimmer. Ab da waren wir zu sechst in der Wohnung. Marion, Inge, Babs und Mampf und Gitti und ich. Hugo wohnte auch noch in der Wohnung. Sie war eine Ringelnatter und gehörte Marion. Hugo lebte in ihrem Terrarium in Marions Zimmer, bis sie dann irgendwann die Schnauze voll hatte und floh. Wir haben sie nie wieder gesehen.

Die Decken in unserer Altbauwohnung waren hoch. Die großen Zimmer sorgten dafür, dass es im Winter natürlich eiskalt war. Es zog und pfiff durch die alten Fenster, die Heizung bollerte lautstark in der ganzen Wohnung, aber schaffte es trotzdem nicht, die riesigen Zimmer zu heizen. Also spielte sich der ganze Winter im Prinzip in der Küche neben dem großen Kohleofen ab. Abends takelten wir uns alle im Bad auf. Es war groß mit zwei Waschbecken und einer Badewanne, aber wenn wir abends weggehen wollten, dann war immer Hochbetrieb. Der eine badete, die andere zog sich um, während sich zwei weitere schminkten. Es war immer Tohuwabohu. Auf der einen Seite des Badezimmers hatten wir die komplette Wand mit einer Plakatwerbung von Fa beklebt. Fa war so ein Duschbad, das mit einem Bild von einem tiefblauen Pazifik, Strand und Palmen die absolute Erfrischung versprach. Es sah toll aus. Wenn wir uns hier fertig machten und die Abendsonne schon lange am Horizont hinter unserem Badfenster untergegangen war, fühlte man sich wie in der Karibik. Dann gingen wir los in die Hacienda, unsere Stammdisko.

Inge und Gitti gingen noch auf die Fachoberschule, Gitti arbeitete nebenbei noch in einer anderen Disko an der Kasse. Babs bediente bis spät nachts um vier in einem Club. Alle machten irgendwas und es kam immer genug Geld rein, um die Miete zu bezahlen und etwas zu Essen zu haben. Meine finanzielle Situation war nicht gerade rosig. Ich versuchte mit der Fotografie mein Geld zu verdienen, aber Aufträge hatte ich wenige. Meine Ausbildung konnte ich in der Pfeife rauchen und so hatte ich von professioneller Fotografie kaum eine Ahnung. Ich machte mal hier und da etwas und auch für Mike fotografierte ich ab und zu mal ein paar Muscheln für irgendeine Zeitschrift. So bekam er mit, dass ich Fotograf war. Bisher kannte ich ihn nur als Babs Bruder, aber so kamen wir eines Tages ins Gespräch. Er war gerade in Kassel und musste nach Kiel, weil er etwas in der Uni erledigen musste.

Deswegen fragte er mich: »Willst du nicht mitfahren? Dann zeig ich dir mal das Institut und was ich da so mache.«

Ich hatte nichts Besseres zu tun und das meeresbiologische Institut interessierte mich natürlich. Also fuhren wir zusammen für ein paar Tage hoch nach Kiel und so kam es, dass ich auf der Autofahrt von dem Projekt mit der M.S. Ursula erfuhr.

Vater

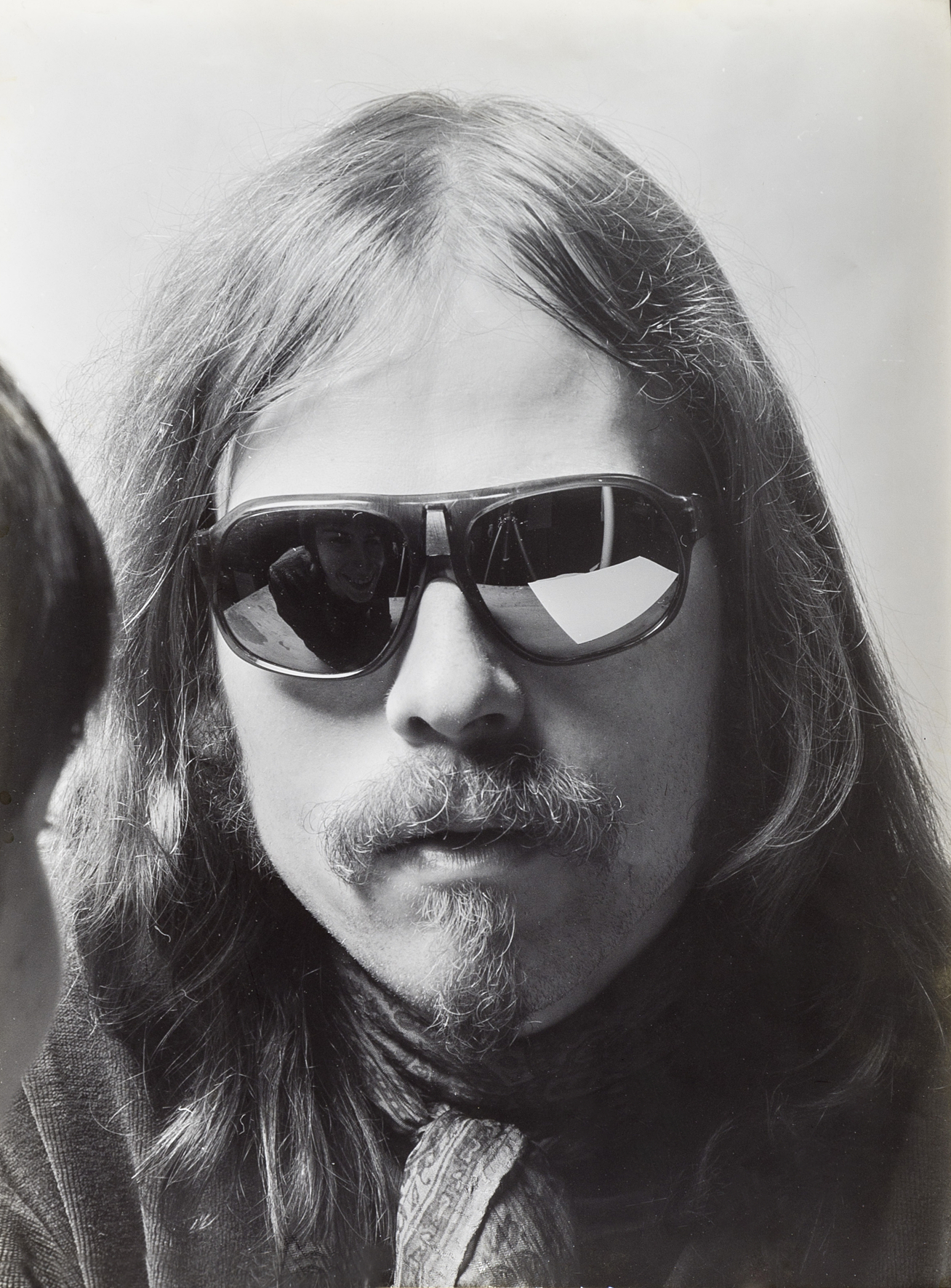

1975

Vater

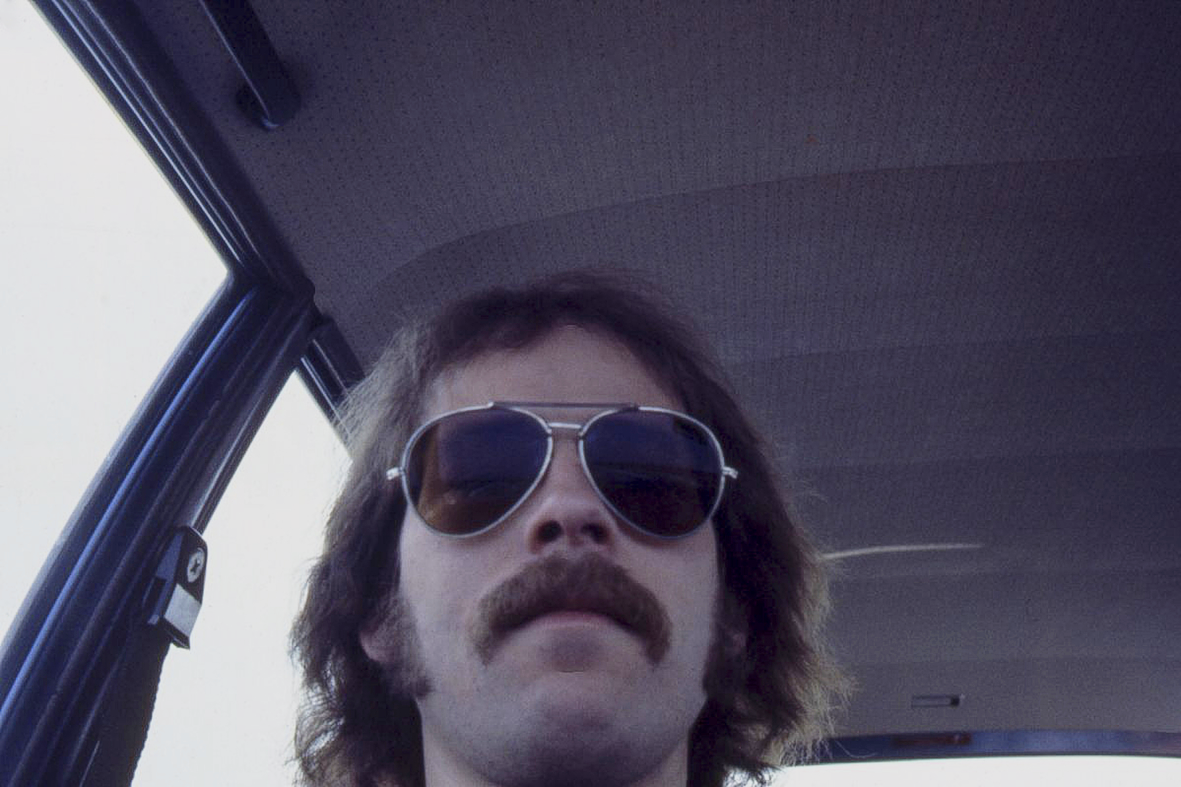

2021

»Ande und ich bauen das Schiff noch um, oben in Friedrichskoog. Kennst du Ande eigentlich? Der studiert auch in Kassel«, fragte mich Mike.

»Hm, Ande? Das sagt mir glaube ich nichts.«

Das Gespräch hatte sich während der Fahrt entwickelt und natürlich war ich direkt interessiert. Wahrscheinlich regte sich in mir mein kindlicher Wunsch, Seemann zu werden.

»Der ist ein cooler Typ. Ohne ihn würde ich das nicht hinkriegen mit dem Umbau. Hat sich alles ein bisschen länger gezogen, als wir am Anfang dachten«, Mike lachte ein wenig verschnupft. »Aber das Projekt wird der Wahnsinn. Diese ganze Reise, was wir da vor haben und mit so einem Schiff ein halbes Jahr auf dem Meer unterwegs sein. Das wird schon eine ganz besondere Erfahrung.«

In Gedanken war ich bei der Mary Ann in der Hudson Bay. Die Erfahrung mit einem Schiff auf dem Meer zu fahren, hatte ich noch nie gemacht.

»Das klingt großartig«, stimmte ich ihm zu.

»Schade, dass wir nicht genug Zeit haben, um hoch nach Friedrichskoog zu fahren. Dann könntest du das Schiff mal sehen«, Mike ließ eine Pause, während wir weiter auf der Autobahn Richtung Kiel fuhren. »Aber sag mal...? Wäre das nicht auch interessant für dich? Ich könnte da jemanden gebrauchen, der fotografieren kann. Jemand, der die Reise begleitet und die Forschung dokumentiert, weißt du?«

In Wahrheit brauchte Mike natürlich auch wirklich vier Leute, um dieses Boot überhaupt betreiben zu können. Allein schon für die Fahrt. Es wäre ja unmöglich gewesen so eine Strecke zu zweit zu bewältigen mit Schlaf und allem drum und dran. Aber Mike konnte gut reden und Leute belabern, und sein eigener Vorteil sollte dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen.

»Hättest du nicht Lust als Bordfotograf mitzukommen?«, fragte er mich.

Natürlich stieß Mike bei mir auf offene Ohren. Die Vorstellung fotografieren zu können und auch noch auf einem Schiff zu fahren, da hatte ich natürlich Lust drauf. Auch um meine eigenen Grenzen auszuloten. Dann kam natürlich noch mein Faible für die Seefahrt dazu. Aber ich war nie jemand, der dann sofort ganz spontan »Hurra!« gerufen hat.

»Du, das würde mich schon sehr interessieren«, sagte ich. »Ich denke mal drüber nach, ob ich da Lust drauf habe und sag dir nochmal Bescheid.«

Aber in mir keimte schon die naive, kindliche Vorstellung von der Seefahrt wieder auf. Ich wollte ja sowieso immer Seemann werden und dachte bei mir: Das ist Schicksal irgendwie. Und so dachte ich über Mikes Angebot nach, als wir wieder nach Kassel zurückkamen. Ab und zu fotografierte ich auch wieder etwas für ihn und er erzählte mir, wie es mit dem Umbau des Schiffs voran ging.

Der ursprüngliche Plan, als Mike und Ande 1975 das Schiff kauften, war es, den Sommer über Reparaturen durchzuführen und umzubauen, um spätestens im nächsten Frühjahr damit loszufahren. Mittlerweile war es Frühjahr 1976 und sie waren noch lange nicht fertig. Weder mit dem Ausbau, noch mit dem Reparieren aller möglichen Sachen. Nach der Welle musste ein Mast erneuert werden und als sie bei der Bestandsaufnahme die Segel aus den Stauräumen der Ursula holten und ausbreiteten, bemerkten sie, dass auch die vollkommen kaputt und nicht mehr zu gebrauchen waren. Besonders für so eine lange Reise waren Segel aber natürlich sinnvoll, um ab und zu Treibstoff zu sparen. Also mussten sie in der Segelmacherei neue anfertigen lassen. Segel mit dickerem Tuch für stürmisches Wetter und für schönes Wetter ein dünneres Material. Das waren wieder Kosten, die sie nicht kalkuliert hatten.

Zumindest war mittlerweile auch ein weiterer Freund von Mike Teil der Crew. Hubertus, der handwerklich unglaublich begabt war, hatte sich bereit erklärt für Kost und Logis beim Ausbau zu helfen und wohnte seitdem bereits auf der Ursula, um sein Vorhaben auch in die Tat umzusetzen. Auch die Fischer hatten mittlerweile gemerkt, dass es die Städter relativ ernst meinten mit ihren Bemühungen. Sie hatten erwartet, dass Mike und Ande ein bisschen arbeiten würden, bis ihnen auffallen sollte »Huch, das ist ja alles so viel Arbeit«, um dann alles wieder hinzuschmeißen. Aber die beiden blieben zäh dran und setzten sich mit der Seefahrt auseinander. Das mussten sie natürlich auch. Sie brauchten eine Funklizenz und die nötigen Scheine. Weil die Ursula kein Segelschiff war, sondern hauptsächlich über den Dieselmotor betrieben wurde, brauchten sie einen Sportboot-Führerschein, für offene Gewässer war noch der Küstenboot-Führerschein notwendig und auch das Fahren auf der Hochsee setzte noch weitere Scheine und Nachweise voraus. Und so blauäugig Mike und Ande vielleicht in das Projekt gestartet waren, so sehr knieten sie sich jetzt auch hinein. Das beeindruckte die Fischer und so kamen sie miteinander ins Gespräch. Mit dem gewonnenen Respekt bekamen Mike und Ande auch mal das ein oder andere Werkzeug und wertvolle Tipps darüber, was sie beachten mussten.

Aber als die beiden den Fischern erzählten, was sie mit dem Schiff vorhatten, da sagten die: »Middelmeer? Sünn ji verwunnt? Vergeet dat.«

Was man in etwa so interpretieren konnte, dass das alle für eine bescheuerte Idee hielten.

Nicht ungefährliche Unwägbarkeiten

Meine Entscheidung fiel zur Jahreswende. Wahrscheinlich waren es die Vorsätze zum neuen Jahr, die mich denken ließen: »Was mache ich denn jetzt?« Ich hatte immer noch keine Aussicht auf irgendeinen Job als Fotograf. Ich überlegte also hin und her, dachte über Mikes Angebot nach, wog die Chancen und Risiken ab. Ein Risiko war natürlich das Unbekannte. Auch Mike und Ande wussten nicht, wie sich der Kutter überhaupt auf dem Meer verhalten würde. Wie überhaupt eine Reise von einem halben Jahr mit so einem Schiff zu bewältigen war, gerade mit den fragmentarischen Kenntnissen, die wir letztendlich alle von der Seefahrt hatten. Das waren alles Unwägbarkeiten und keine ungefährlichen Unwägbarkeiten. Mit dem Meer kann man nicht spaßen, das ist nicht lustig eigentlich. Aber auf der anderen Seite versprach ich mir auch viele Erfahrungen. Mehr zu fotografieren, das war natürlich in meinem Interesse. Ich versprach mir die Erfahrungen einer Seefahrt, mehr vom Meer zu sehen und mehr von anderen Ländern. Vor allen Dingen interessierte mich aber die Reise auf dem Schiffskutter selbst. Ich als Matrose quasi. Der Wunsch auf See zu gehen, war nicht weg. Ich ließ mir die Chancen und Risiken solange durch den Kopf gehen, bis ich wusste, was überwog. Dann sagte ich Mike Anfang 1976 Bescheid: Ich würde mitkommen auf die M.S. Ursula.

Nur eine Sache war klar: Geld gibt es dafür nicht. Also Kost und Logis, ja. Die Fahrt eben. Sonst braucht man natürlich auch nicht viel an Bord, aber für eine geplante Reise von einem halben Jahr ein bisschen Geld für mich selbst zu haben, erschien mir trotzdem sinnvoll. Das Problem war nur: Ich hatte kein Geld zu diesem Zeitpunkt, oder zumindest wenig. Das Leben in der Goethestraße war günstig und so konnte ich ein bisschen sparen, aber das reichte zusammen mit dem wenigen Geld, das ich mit meiner Fotografie verdiente, bei Weitem nicht. Mir war klar, wenn ich die Reise machen wollte, musste ich irgendwo Geld herkriegen, also fing ich, sobald es etwas wärmer wurde, an, auf einem Friedhof zu arbeiten.

Der Friedhof Rothenditmold war ein kleiner Friedhof in Kassel, wir waren dort gerade mal zu dritt. Der Gärtner als Chef von dem Ganzen, eine Gärtnerhelferin und ich als Helfer. Vor allem im Sommer heuerten die Friedhöfe immer wieder Aushilfen an, weil es viel zu gießen gab und in diesem Sommer war es besonders heiß. Der Job war eigentlich nicht schlecht. Aber ich war weder schwere körperliche Arbeit gewohnt, noch früh morgens aufzustehen und in der Goethestraße war das auch nicht unbedingt einfach. Die anderen machten nachts Halligalli und ich natürlich auch. Ich ging natürlich nicht um zehn ins Bett, aber ich war der Einzige, der um sechs Uhr morgens wieder aufstehen musste. Wenn dann der Wecker klingelte, quälte ich mich aus dem Bett, wusch mich und frühstückte ein bisschen was. Um diese Uhrzeit gingen die anderen meistens erst ins Bett. Manchmal begegneten wir uns noch in der Küche, bevor ich mich auf mein Fahrrad schwang und zum Friedhof fuhr. Das war natürlich hart für mich, morgens alleine aufzustehen, während Gitti noch weiterschlief, aber ich zog es durch.

Um sieben Uhr morgens, als das Wetter noch erträglich war, stand ich auf dem Friedhof. Dann ging es los. Erstmal wurden Gießkannen vollgefüllt. Die wurden dann auf Schubkarren geladen und mit den Schubkarren fuhren wir zwei Stunden lang durch den ganzen Friedhof, um die Blumen auf den Gräbern zu gießen, die Bäume, die Sträucher, die Wiese und alles Mögliche. Dann gab es Frühstück. Wir saßen zu dritt in einem winzigen Raum hinter der kleinen Kapelle und packten unser Frühstück aus. Es war gerade mal genug Platz für uns drei, Tisch, Stühle und eine Heißwassermaschine, die vor sich hin blubberte. Je nachdem welche Laune der Chef hatte und was zu tun war, ging es nach dreißig Minuten weiter.

Nur wenn wir Glück hatten, brummte er am Ende der Pause: »Naja, da bleiben wir noch ein bisschen sitzen.«

Nach der Pause wurde weitergegossen. Zapp, zapp, zapp. Es sei denn, es war eine Beerdigung, dann hieß es Vorbereiten. Der Chef schaute in seinen Plan, wo ist das Grab und mit einer Schubkarre und einer Schaufel machten wir uns daran es auszuschaufeln. Die Erde auf die Schubkarre. Ich musste die Erde wegfahren, der Chef schaufelte. Und mit so einem Grab, da ist man eine Weile beschäftigt. Das ist eine Menge Erde. Mehr und mehr wurde aus dem Grab rausgeschaufelt, weggefahren und an die Seite gelegt, weil man das Grab hinterher wieder zuschaufeln musste. Dann wurde alles ein bisschen mit Tannenzweigen abgedeckt, damit es nicht so wüst aussah und dann ging es weiter mit Gießen, bis die Beerdigung kam. Da standen wir natürlich in der Ecke und verhielten uns still. Wir durften nicht groß rumlaufen auf diesem kleinen Friedhof. Dann kam ein Pfarrer, es gab eine kleine Feier vor der Kapelle, die Beerdigung wurde gemacht, der Sarg kam in die Erde und als alle wieder abgezogen waren, trabten wir wieder an. Dann hieß es das ganze Grab wieder zuschaufeln, die Kränze von vorne holen und oben drauf legen und alles so weit fertig machen.

Manchmal, wenn die Beerdigungsgesellschaft weg war, fiel dem Chef etwas ein: »Komm mal schnell mit«, sagte er dann zu mir. »Nimm mal die Schubkarre. Hinter dem Kabuff haben wir noch alte Telefonbücher.«

Dann luden wir die Telefonbücher auf die Schubkarre, kippten sie schnell mit in die Grube und schaufelten die Erde wieder auf das Grab.

Ab und zu war es auch so, dass montags eine Beerdigung stattfand und am Freitag Nachmittag der Sarg angeliefert wurde. Und wie gesagt, es war ein heißer Sommer. Der Sarg kam dann in die Kapelle und wir gingen am Freitag, bevor wir Feierabend machten nochmal pfft, pfft, pfft mit einem Raumspray durch die Kapelle, damit es am Montag noch einigermaßen erträglich roch. Weil klar, so ein Körper bei der Hitze... Wenn man das nicht machte, dann merkte man das. Dann am Montagfrüh gingen wir wieder rein in die Kapelle und sprayten wieder pfft, pfft, pfft solange, bis die Beerdigung war.

Es war ein harter Job, aber ich war den ganzen Tag an der frischen Luft unter Bäumen, in einer schönen und friedlichen Umgebung. Nach sechs Woche war ich britzebraun, hatte richtig Muskeln bekommen und zusammen mit meinem Ersparten genug Geld zusammen.

»Wann soll es losgehen?«, fragte ich Mike am Telefon. Wir wollten im Sommer mit der Ursula in See stechen und mittlerweile war es Juni.

»Ja, das Schiff ist so gut wie fertig. Nur noch ein paar Kleinigkeiten. Aber...«, sagte Mike, »komm hoch, dann haben wir noch zwei helfende Hände, die mit anpacken können.«

Dann hieß es Abschied. Meine Beziehung mit Gitti war natürlich auch etwas, was ich abwägen musste bei meiner Entscheidung für meine Reise mit der M.S. Ursula. Ein halbes Jahr, das war nicht wenig Zeit für so eine frische Beziehung. In der WG gab es kein Telefon und auch unterwegs würde ich höchstens mal im Hafen telefonieren können. Und selbst dann hätten wir vorher eine Zeit vereinbaren müssen, um miteinander zu telefonieren, wo sie zu irgendjemand anderem hätte gehen müssen. Wir entschieden uns, einander zu schreiben. Natürlich unterhielten wir uns über meine Entscheidung. Die Herausforderungen waren uns beiden klar. Aber wir waren der Meinung, dass eine einigermaßen vernünftige Beziehung so ein halbes Jahr aushalten musste. Wir schworen uns ewige Treue, ich packte meine Fotosachen und einen Seesack, denn das schien mir passend. Dann hielt der Wohnbus eines Freundes auf der Goethestraße, meine Mitfahrgelegenheit nach Friedrichskoog. Und ich verließ die Wohnung in dem Wissen, ein halbes Jahr nicht hierher zurückzukehren.

Teil 3

Auf See

Fischkutterehrenwort

Auf der fünfstündige Fahrt von Kassel hoch nach Friedrichskoog begleitete mich Renz. Renz war ein ziemlich schräger Vogel, den ich aus Kassel kannte. Er hatte mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht ein paar Fotos von ihm und seinem Motorrad machen könnte. Das war eine 1000er Kawasaki, ein Monster-Teil mit irrsinnig viel PS, also unheimlich schnell. Wir fuhren ein bisschen raus aus Kassel und Renz brauste eine Landstraße entlang, während ich mich postierte, um Fotos von ihm zu machen. Da brauste er auf einmal um die Ecke und flog mit seinem Motorrad geradeaus in den Acker. Er hatte einen Höllenzahn drauf, unterschätzte die Kurve und flog mitten in die Botanik. Leider gibt es kein Foto davon, ich hatte nicht schnell genug geschaltet.

Renz war ein Bastler und schraubte an seiner Kawasaki rum, optimierte sie und fuhr damit sogar Motorradrennen. Immer wieder nahm er daran Teil, bis er ein Jahr vor unserer Schiffsreise eine Ausfahrt machte. Er lebte in einem Vorort von Kassel und unterschätzte auf dem Heimweg eine Kurve. Geradeaus flog er mit der Kawasaki klatsch voll gegen eine Scheunenwand. Alles war kaputt. Nicht nur das Motorrad hatte einen Totalschaden, sein Schlüsselbein war durch, seine Rippen gebrochen, er hatte eine schwere Gehirnerschütterung und lag zwei Wochen lang im Koma. Danach war er nie wieder richtig der Alte. Immer wieder hatte er Ausfälle, man merkte ihm die Folgen des Unfalls an. Er schraubte und bastelte für seine Leute immer noch an den Maschinen, er war immer noch interessiert am Motorrad fahren, aber er setzte sich nie wieder drauf. Aber er war ein ganz alter Freund von Mike und Ande und wir verbrachten die Zeit auf dem Weg nach Friedrichskoog damit, uns über die Erwartungen an unsere Schiffsreise auszutauschen. Renz war ein netter Kerl. Nur ein bisschen wirr manchmal.

Als wir in Friedrichskoog ankamen, lag sie da im Hafenbecken, die M.S. Ursula...

...und bescherte uns direkt die erste Überraschung.

Es war noch ein Haufen zu tun. Wir begannen sofort mit den „Kleinigkeiten" wie Streichen, Holzarbeiten und anderen Basteleien, die noch am Schiff zu machen waren und lebten in dieser Zeit auf der Ursula. Renz und ich bezogen die Kojen im Bug des Schiffes, wo ich meine Klamotten und meine Kameraausrüstung verstaute. Ich hatte eine Menge Filme kaufen müssen. Ich wusste, dass ich weder in einem Kaff wie Friedrichskoog, noch in irgendwelchen Häfen auf unserer Reise Rollfilme nachkaufen können würde. Also hatte ich 40 bis 50 von ihnen im Gepäck, um meiner Rolle als Bordfotograf verlässlich nachkommen zu können. Ich war eigentlich ein blutiger Laie und hatte so ein Projekt noch nie gemacht, aber ich wollte zumindest vorbereitet sein. Der Rest der Crew bezog Quartier im ausgebauten Laderaum. Dort gab es außer einer kleinen Küche noch einen großen Tisch mit Sitzbänken und vier Kojen. Neben Renz und mir und natürlich Mike und Ande wollten sich noch Hubertus und Mikes Freundin Ali mit auf die Reise machen. Und der blöde Papagei natürlich. Das waren Pläne, die die Fischer im Ort mit Bekreuzigungen und Kopfschütteln kommentierten. »En Fro an Boord?«, wetterten sie über Alis Anwesenheit. »Op so'n Fohrt? Dat köönt ji doch nich maken, dat bringt Unglück.«

Vier Wochen verbrachten wir im Hafen mit Ausbesserungsarbeiten und ohne abzulegen. Während ganz Friedrichskoog mit Vorfreude dem Hafengeburtstag entgegenfieberte, waren wir zwar nicht unglücklich, aber langsam ungeduldig. Auch Mike und Ande machten sich langsam Sorgen, dass sich die Abreise immer weiter und weiter nach hinten verschob. Schließlich war ursprünglich geplant gewesen, das Schiff bis August nach Brest zu überführen, um wegen der Wetterverhältnisse von dem französischen Hafen aus bis spätestens Ende September die Biskaya durchquert zu haben. Mittlerweile war es Juli und die Zeit drängte.

Wir saßen alle zusammen und Mike fragte in die Runde: »Okay Leute, was machen wir?«

Das Schiff war zwar noch nicht fertig, aber es war nicht mehr viel zu machen. Wir nahmen uns fest vor, nach dem Hafenfest loszufahren, egal was war. Kurze Zeit später war ganz Friedrichskoog außer Rand und Band. Alle Fischer im Dorf takelten mit der gesamten Familie ihre Kutter auf. Die wurden geputzt und gewienert, neu gestrichen und geschmückt. Zum Hafengeburtstag kamen alle möglichen Touristen nach Friedrichskoog und wurden mit den Fischkuttern raus auf die Nordsee gefahren, drehten eine große Runde und kamen wieder in den Hafen zurück. Die Ursula blieb im Hafen, aber auch wir schmückten sie und feierten. Im Hafen wurde ein großes Fest veranstaltet, es gab Fisch und Krabben, Schnaps und Bier und die ganze Gemeinde war im Ausnahmezustand. Der Hafengeburtstag war ein Riesending für Friedrichskoog und für uns. Denn wir hatten es beschlossen: Koste es, was es wolle, nach dem Hafengeburtstag fahren wir los. Großes Fischkutterehrenwort. Wir luden die restlichen Bretter auf, die Farbtöpfe, die Werkzeuge und alle mögliche. Wir hatten beschlossen, die restlichen Arbeiten in Cuxhaven fertig zu machen, denn im Großen und Ganzen waren wir fertig. Alles wurde eingeladen und verstaut und früh morgens um fünf Uhr war es dann soweit. Mit auflaufender Flut startete die M.S. Ursula auf ihre halbjährige Reise Richtung Mittelmeer.

Sein Bild

Mein Bild

Mit dem Klapprad auf dem Watt

Ungefähr ein Jahr bevor wir ablegten - sobald es die Schiffsumbauten eben zuließen -, waren Ande und Mike beide mit der Ursula auf die Nordsee rausgefahren. Sie testeten die Funkgeräte, das Schiff und die Navigation durch die Fahrrinne, was im Wattenmeer nicht so einfach war. Mit der Flut läuft das Wasser ab auf das Meer hinaus und wird mit der Ebbe am Strand und im Wattenmeer immer weniger. Nach sechs Stunden dann kommt die erste Flut wieder in den Hafen und lässt das Wasser wieder steigen.

Wir begannen unsere Fahrt früh morgens mit den ersten Kuttern, die zum Fischen nach draußen auf die Nordsee fuhren. Mike und Ande kannten diesen Abschnitt der Strecke schon durch ihre Testfahrten, aber für mich und die anderen war es das allererste Mal mit einem Schiff auf dem Meer. Mike war am Steuer, Ande an der Navigation und Renz und ich standen vorne am Bug des Schiffs und kontrollierten, wo wir lang fuhren. Denn die ersten Seemeilen vom Hafen aus gingen durch die Fahrrinne noch ein ganzes Stück nach draußen in die richtige, offene Nordsee. Die Fahrrinnen waren in den Karten verzeichnet und wurden durch Bojen und Baken markiert, zwischen denen wir nach draußen fahren mussten. Denn im Wattenmeer gibt es abseits von den Fahrrinnen keine Tiefe. »Boje auf der rechten Seite rot?«, brüllte uns Ande zu. »Ja, Boje Steuerbord rot«, brüllte ich zurück. So waren wir vielleicht zwei Stunden unterwegs und tuckerten nach draußen Richtung Nordsee. Ich ließ meinen Blick schweifen. Selbst, wenn das noch nicht das offene Meer war, es war ein erhabenes Gefühl. Seit meiner Kindheit wollte ich immer irgendwann auf einem Schiff fahren. Und hier war ich. Das erste Mal auf dem Meer. Ich atmete tief die frische Seeluft ein und sah auf das ruhige Auf- und Ab der Wasseroberfläche, bis mich Mikes Ruf aus den Gedanken schreckte.

»Wir sitzen fest!«, tönte es über Deck.

»Was wie kann das sein?«, fragte Ande verwundert.

Ich drehte mich zu ihnen um. Mike kam aus dem Ruderhaus und lief zu uns. Erst jetzt merkte ich, dass er Recht hatte. Es ging nicht vor und nicht zurück. Wir hatten keinen Aufprall gespürt, wir waren einfach nur langsam zum Stehen gekommen. Mike blickte tadelnd auf Renz und mich, aber ich sah, dass er dabei schmunzelte.

»Wir müssen wohl eine Boje verpasst haben. Wir sind außerhalb der Fahrrinne«, sagte er.

»Ist das Schiff beschädigt?«, fragte ich nervös nach.

Mike beugte sich über die Reling nach unten.

»Nein, kein Angst«, beruhigte er uns. »Sobald man hier vom Weg abkommt, ist das Wasser nicht mehr hoch genug. Das Schiff läuft auf Sand auf und bleibt stecken. Fischer machen das manchmal sogar absichtlich. Sie fahren ihre Kutter auf dem Watt trocken, um sie von Muscheln zu reinigen und sauber zu machen«, erklärte er uns und ergänzte an Ande gewandt lachend: »Das ist vor allem auch deutlich billiger, als in eine Werft zu gehen.«

Ich folgte Mikes Beispiel und beugte mich über die Reling. Unter der schimmernden Wasseroberfläche sah ich tatsächlich den Sand und das Watt, auf das wir aufgelaufen waren.

»Und was machen wir jetzt?« Ali war zu uns getreten und blickte Mike fragend an.

»Tja, erstmal gar nichts«, entgegnete er.

»Wir müssen auf die nächste Flut warten. Dann kommen wir von alleine wieder los. Und bis dahin...«, mit einer schwungvollen Bewegung ließ er eine Strickleiter an der Reling nach unten, »...vertreiben wir uns die Zeit und gehen ein bisschen auf dem Watt spazieren.«

Klicke auf das Schiff, um mehr über die Expedition zu erfahren.

Wir hatten über sechs Stunden Pause. Da wir mit auflaufendem Wasser losgefahren waren, würde es dauern, bis sich das Wasser ganz zurückgezogen hatte und mit der nächsten Flut wieder steigen würde. Wie Mike gesagt hatte, mussten wir einfach warten. Wir waren den geduldigen Kräften von Ebbe und Flut ausgeliefert. Ande sicherte das Schiff mit dem Anker im Watt und wir kletterten über die Strickleiter nach unten. Wir hatten sogar Klappfahrräder an Bord. Die ließen wir vom Schiff aus nach unten und fuhren auf dem Watt Fahrrad. Ande machte eine kleine Inspektionstour und lief außen um das Schiff herum. Als dann langsam wieder das Wasser zu steigen begann, beugten wir uns alle zusammen über die Karten, um genau festzustellen, welche Boje wir verpasst hatten, um denselben Fehler nicht nochmal zu machen. Mit der hereinkommenden Flut kamen auch die ersten Fischer mit ihren Booten von der Nordsee zurück und lachten sich kaputt, als sie uns sahen. Dann war endlich genug Wasser da und das Schiff hob sich. Wir zogen den Anker ein, tuckerten vorsichtig wieder ins Fahrwasser und folgten der Fahrrinne. Mit angestrengtem Blick hielten wir nach den Bojen Ausschau und stellten fest, in welchem großen Abstand voneinander sie manchmal leicht zu übersehen im Wasser trieben. Wer hätte gedacht, dass man so genau hinsehen musste.

Natürlich hatten wir ziemlich viel Zeit verloren. Wir waren um fünf Uhr morgens losgefahren und nach nur zwei Stunden auf dem Watt aufgelaufen. Dann mussten wir sechs Stunden warten, bis wir wieder losfahren konnten und es dauerte bis zum Abend, bis wir in der Ferne Lichter erkennen konnten. Auf der anderen Seite vom Elbfahrwasser lag Cuxhaven.

Was ist denn das?

Wir blieben ein paar Tage lang in Cuxhaven. Wir beendeten die letzten kleinen Reparaturen, bunkerten Treibstoff, kauften genug Lebensmittel ein, besorgten fehlende und aktuelle Karten von der Nordsee und kümmerten uns um alles, was wir brauchten, um weiter zu fahren. Hasch zum Beispiel. Ich hatte eine Adresse von so einem Typ in Cuxhaven und wir hatten gemeinsam beschlossen, für 100 Mark einen Brocken Haschisch zu kaufen. Weil das in der einen oder anderen Situation bestimmt ganz lustig werden könnte. Die Strecke von Friedrichskoog war trotz unserer kleinen Panne nicht lang gewesen, aber ab jetzt sollten wir nicht mehr so häufig Halt machen. Der Plan war, küstennah, wo sich Ebbe und Flut nicht mehr so stark auswirkten, vorbei an den westfriesischen Inseln Richtung Holland zu fahren, wo wir einmal Halt machen wollten, bevor es mit Zwischenstopp in Ostende direkt bis nach Brest gehen sollte. Das bedeutete mit der Ausnahme von zwei Häfen ungefähr vier Wochen am Stück auf der offenen Nordsee.

Wir starteten von Cuxhaven aus mit einem ganz anderen Gefühl. Nach einiger Zeit sah ich nur noch das riesige offene Wasser. Kein Land war in Sicht und Schiffe sahen wir auch kaum noch. Ab und zu tauchte mal irgendwo ganz klein am Horizont ein Frachter oder ein Fischkutter auf, aber ansonsten gab es nur das offene Meer. Stundenlang fuhren wir und ich sah nur blau um uns herum. Da spürte ich das erste Mal die Wirkung des offenen Meers. Besonders in den ersten Tagen hatte ich ein komisches Gefühl im Magen. Das Meer war zwar ruhig, aber auf so einem kleinen Kutter wie der Ursula merkte man den Seegang schon ordentlich. Seekrank war ich nicht. Das Meer hatte einfach einen Einfluss auf mich, dem ich mich nicht entziehen konnte. Das Gefühl, auf dem Meer zu fahren. Unter mir das ewige Tief. Der Horizont, der mit dem Wasser verschmolz. Ich hatte immer ein latent flaues Gefühl im Bauchraum. Ich bildete mir ein, die Mondphasen zu spüren, die Wirkung von Ebbe und Flut. Und abends natürlich die Sterne am Himmel. Noch nie hatte ich so einen schönen Sternenhimmel gesehen, wie auf dieser Fahrt.

Eine Woche später hatte sich so etwas wie eine Bordroutine eingestellt. Alle hatten so ihre Aufgaben: Putzen, Kochen, alle möglichen Arbeiten an Bord und natürlich musste die Person am Steuer abgewechselt werden. Ande ließ sich per Funk von Norddeich Radio den Wetterbericht durchgeben. Seit dem Halt an unserem letzten Hafen waren wir ohne Unterbrechung unterwegs auf offener See, aber mittlerweile waren wir es gewohnt. Im hinteren Drittel des Schiffs, hinter dem Ruderhaus, war eine Ablagefläche. Da lagen hauptsächlich Taue rum, ein paar Kanister und unter Deck der Treibstofftank. Hinten an der Rückseite der Ruderkabine hatten wir eine Schiene angebracht, an der ein Duschkopf befestigt war. Und oben auf dem Ruderhaus stand ein Wasserkanister. So konnte man einfach einen Hahn an dem Wasserkanister aufdrehen und an Deck duschen. Bei schönem Wetter konnte man sich dann einen Liegestuhl aus Segeltuch in die Sonne stellen und wurde sofort wieder trocken. Wir wussten uns die Zeit zu vertreiben und langweilig wurde uns nie.

Eines abends waren wir auf offener See nordwestlich von Holland unterwegs. Irgendwo zwischen Groningen und Amsterdam. Wir waren alle an Deck beschäftigt und hatten ausgesprochen gute Laune, was unter anderem daran lag, dass wir ein wenig von unserem Haschisch genascht hatten.

Es wurde schon langsam dunkel, als Ande auf einmal sagte: »Guck mal einer durchs Fernglas, da vorne ist irgendwas.«

Mike ging an die Reling.

Nachdem er mit dem Fernglas den Horizont abgesucht hatte, sagte er: »Ja, stimmt.« Er drehte sich etwas ratlos zu uns um: »Da ist irgendwas.«

Neugierig gaben wir das Fernglas hin und her. Auf dem Wasser lag eine riesige, runde Scheibe. Einfach so, mitten auf offener See.

»Ja, was ist denn das?«, sprach Hubertus das aus, was wir uns alle fragten.

»Das ist eine große, runde Scheibe«, lachte Renz etwas sarkastisch.

»Komisch«, murmelte Ande vor sich hin.

Mike lief Richtung Ruderhaus und rief: »Wir fahren mit Abstand daran vorbei.«

Die Ursula änderte den Kurs ein wenig, aber auch, wenn sie noch ein gutes Stück entfernt war, mittlerweile konnte man die Scheibe mit bloßem Auge erkennen. Sie musste riesig sein. Als wir südlich daran vorbei fuhren, stellten wir fest, dass dahinter noch mehr kamen. Ande war im Kartenraum verschwunden und blätterte in allen möglichen Büchern und Seekarten. An uns vorbei zogen weitere ähnliche, runde Scheiben in verschiedenen Größen, die einfach auf dem Wasser lagen. Wir standen etwas ratlos an Bord und sahen die Scheiben an, als Ande plötzlich vom Ruderhaus auf Deck kam.

»Ich hab einen Fehler gemacht«, schnaufte er atemlos. »Jetzt sofort, Kurs ändern! Volle Kraft!«

Niemand verstand, was los war, aber es wurde nicht nachgefragt. Keine Zeit für Erklärungen. In solchen Situationen war klar, es wird nicht debattiert.

Schon vor der Abfahrt hatten wir besprochen: »Wenn irgendetwas ist und Ande oder Mike irgendetwas sagen, dann wird sofort reagiert und dann wird das gemacht.«

Sofort setzte sich an Bord alles in Bewegung. Außer Ande hatten wir zwar alle ein bisschen gekifft und an so einem Abend nicht mit so einer Situation gerechnet, waren aber entsprechend konzentriert, wir waren ja alle keine Anfänger. Wir hatten alle unsere Erfahrungen auf dem Gebiet und wussten mit der Situation umzugehen. Schnell waren alle auf ihren Positionen, der Kurs wurde sofort geändert und ohne auch nur ein Wort zu sagen, fuhren wir volle Kraft voraus, während die gespenstischen Scheiben auf der Wasseroberfläche immer kleiner wurden und schließlich verschwanden.

Eine halbe Stunde lang fuhr die Ursula schnurstracks geradeaus, bis Ande die Entwarnung gab: »So jetzt, Maschinen ein bisschen runter. Wir können langsamer.«

Wir brannten darauf, zu erfahren, was los gewesen war. Nach dem ersten Schreck wollten alle nur wissen, was es mit Andes Reaktion auf sich hatte. Wir trafen uns an Deck, alle waren hellwach.

»Ja und? Was war los, was war los?«, fragte Hubertus aufgeregt.

»Ja, ich hab einen Fehler gemacht. Irgendwie.« Ande stockte. »Ich hab den Kurs falsch berechnet.«

Er hob seinen Kopf und blickte in die Runde.

»Wir waren in einem NATO-Zielübungsgebiet. Das waren Zielscheiben.«

Stille. Erstaunte Gesichter und offene Münder, während die Ursula gemächlich auf dem Meer trieb. Ich schluckte.

»Vor der holländischen Küste hat die NATO riesige Zielscheiben fest installiert«, fuhr Ande fort. »Die sind am Meeresgrund festgemacht, damit die NATO-Truppen da mit ihren Jägern Zielübungen machen können. Sich da aufzuhalten, ist hochgefährlich.«

Wir fuhren noch eine Weile weiter, um etwas Abstand zwischen uns und das NATO-Zielübungsgebiet zu bringen. Im Endeffekt war ja alles gut gegangen und wir erholten uns relativ schnell von unserem Schreck. Solche Fehler konnten eben passieren. Deswegen hatten wir vereinbart, dass der Wachhabende nüchtern zu sein hatte und daran hielten sich auch alle. Gerade Ande war da sehr zuverlässig und auch in dieser Nacht derjenige gewesen, dem unser Fehler auffiel. Trotzdem machte es ihm ein bisschen Bauchschmerzen, dass er uns so in Gefahr gebracht hatte.

Teil 4

Das Ende der Reise

Safe The Brest For Last

Also bis wir an der belgischen Küste entlang fuhren, waren wir schon zwei Wochen unterwegs. Stinkend und klebend liefen wir in Ostende in den Hafen ein. Die Duschen mit dem lauwarmen Wasser aus dem Wasserkanister, auf den den ganzen Tag die Sonne schien, waren mehr als notdürftig. So richtig sauber wurden wir damit nicht und auch unsere Klamotten waren langsam knapp geworden. Also wuschen wir in Ostende Wäsche, duschten heiß, tankten Treibstoff und Energie auf, bevor es weitergehen sollte bis nach Brest. Es war bereits Mitte August und wir waren deutlich später dran als geplant. Die Ursula war nicht schnell, also fuhren wir ab jetzt Tag und Nacht ohne Unterbrechung und schliefen in Schichten. Die Hälfte der Crew blieb an Bord und hielt Kurs, während die anderen unter Deck versuchten zu schlafen, auch wenn es mitten am Tag war.

Renz hatte uns in Ostende verlassen und war nicht mehr an Bord. Er kam mit dem Meer und mit der ganzen Reise nicht gut klar und fuhr wieder nach Hause. Auch ich fühlte mich seit diesem Teil der Strecke nicht mehr gut. Nicht physisch. Psychisch. Das riesige Meer, diese unendlichen Weiten und die Tiefe unter uns, das machte mir irgendwie zu schaffen. Ich erinnerte mich daran zurück, wie ich als Kind überzeugt gewesen war, Matrose werden zu wollen. Als ich damals älter wurde und mir, statt nur Schiffe zu malen, auch mehr Gedanken darüber machen konnte, fiel mir auf, dass Matrosen ja auch immer lange von zu Hause weg mussten. Ab da fand ich den Gedanken gar nicht mehr so toll.

Bevor wir Brest erreichten, wurde der Treibstoff knapp. Mike und Ande hatten sich verrechnet. Wir machten einen Zwischenstopp in Boulogne-sur-mer, wo uns Hubertus verließ. Wir hatten zu wenig Geld, um neuen Treibstoff zu kaufen, aber die nächste Finanzspritze von Mikes Oma sollte erst nach Brest geschickt werden. Wir legten alle zusammen, um unseren Treibstoff aufzufüllen. Mir ging es immer schlechter, ich hatte kaum noch Geld und ich wollte auch nicht mehr richtig. Aber wir mussten es mit der Ursula bis nach Brest schaffen, um noch eine Chance zu haben, die Biskaya zu durchqueren. Denn während wir uns mühsam näherten, wurde es später und später, der Herbst saß uns im Nacken und drohte uns bereits mit den ersten Stürmen. Es war Anfang September, als Mike, Ande, Ali, ich und der Papagei im Hafen von Cherbourg anlegten. Die letzten Verbliebenen. Wir hatten es in den vorletzten Hafen vor der Überquerung der Biskaya geschafft. Ein Hafen vor Brest. Wir waren erleichtert und schöpften neuen Mut für die letzte Reise-Etappe. Doch dann kam die dringend benötigte Postüberweisung nicht. Wir saßen fest. Kein neues Geld, kein neuer Treibstoff und keine Möglichkeit weiter zu fahren. Mit den ersten Herbststürmen kam auch die Erkenntnis: Eine Überquerung der Biskaya war nicht mehr machbar. Mit der Ursula diese Reise zu wagen wäre Selbstmord gewesen. Eine Überquerung bis zur oberen Nordspitze Portugals, das hätte zehn Tage auf offener See bedeutet. Keine Küste in der Nähe, keine Zwischenstopps möglich. Für so einen kleinen Fischkutter war das eine ganz schöne Strecke und die Biskaya war berüchtigt für besonders schwere Herbststürme. Wir hätten uns an der Küste entlang hangeln müssen und das hätte den dreifachen Weg und damit dreifache Kosten bedeutet. Die Erkenntnis wog schwer, aber sie war eindeutig. Die Reise würde ein frühzeitiges Ende finden. Wir konnten das Projekt nicht mehr so durchziehen wie geplant. Damit stand auch meine Entscheidung fest. Meine Rolle als Bordfotograf war quasi hinfällig geworden.

Ich wandte mich an die anderen: »Leute, ich steig hier aus. Ich fahr nach Hause. Ich kann irgendwie auch nicht mehr.«

Ich packte meinen Seesack und holte meinen Fotokoffer aus der Koje im Bug. Dann verabschiedete ich mich von Mike, Ande und Ali, warf dem Papagei einen missgünstigen Blick zu, stieg mittags in Cherbourg in einen Zug und machte mich auf den Heimweg.

Die anderen drei brachten das Schiff noch bis nach Brest und entschlossen sich, auf das Geld zu warten. Aber die M.S. Ursula sollte das Mittelmeer nie erreichen. Nach einer erzwungenen Winterpause für die Schiffsreise und weiteren laufenden Kosten zerstritten sich Mike und Ande. Mike verkaufte die Ursula verlustreich an einen jungen Franzosen und ging mit Ali nach Porto, wo sich die beiden nach einiger Zeit trennten. Hier baute Mike ein Meeresaquarium auf, das er noch bis heute leitet. Renz traf ich später noch ein paar Mal in Kassel, von Hubertus hörte ich nie wieder etwas. Die M.S. Ursula aber - so viel weiß ich - schwamm 1997 immer noch in einem Hafen in der Bretagne. Und vielleicht schwimmt sie da auch heute noch.

Gewohnte Gesichter

Ich verbrachte noch eine durchwachte Nacht zwischen den Obdachlosen im Pariser Gar de L'Est, bevor ich an einem Spätnachmittag im September, ungefähr zweieinhalb Monate nach meiner Abreise, mit dem Zug in Kassel einfuhr. Mit dem Seesack auf dem Rücken, meinem Fotokoffer in der Hand und vollkommen übernächtigt, stand ich kurz etwas verwirrt auf dem Bahnhofsvorplatz. Ich brauchte einen Moment, bevor ich mir bewusste wurde, dass ich mitten in Kassel stand. Ich hatte nur ein Ziel. Ich stieg in die nächstbeste Straßenbahn Richtung Goethestraße, fuhr bis zum Bebelplatz und tippelte die restliche Strecke bis vor unsere Haustür. Ich sehnte mich nach den gewohnten Gesichtern und bequemer Geborgenheit.

Als mir Inge die Tür öffnete, stand sie kurz einfach nur da.

»Darf ich reinkommen?«, fragte ich verschmitzt.

»Äh, ja klar«, stammelte sie und öffnete die Tür.

Ich runzelte die Stirn. Sie war natürlich überrascht, aber auch irgendwie komisch. Ich ging mit Inge in die Küche und legte erstmal mein Gepäck ab.

»Ich glaube die meisten sind gerade gar nicht da«, sagte sie unsicher, als ich mich setzte. »Nur Mampf«, ergänzte sie und wie zur Bestätigung hörte ich, wie eine Tür geöffnet wurde.

Ich grinste und Schritte schlurften auf dem Flur Richtung Küche und ein verdattertes Gesicht erschien im Türrahmen: »Ja, wo kommst du denn her?«

Mampf sah furchtbar aus.

Ich war so erschrocken, dass ich nur am Rande wahrnahm, wie sich Inge zu mir beugte und flüsterte: »Du, hier läuft alles nicht so gut«, bevor sie überstürzt die Küche verließ.

Mampf setze sich zu mir an den Küchentisch und weil ich nicht wusste, wie ich ihn darauf ansprechen sollte, warum er so abgehungert aussah und mir nichts Besseres einfiel, erzählte ich einfach ein bisschen. Von Friedrichskoog und der Ursula, von dem blöden Vogel, den Zielscheiben auf dem Wasser und warum ich schon hier war. Es dauerte noch so lange, bis Marion auftauchte, bevor ich verstand, was in der Goethestraße los war. Als wir einen Moment Ruhe hatten, erzählte mir Marion von Mampf und Babs und ihren Drogenproblemen.

Die Zustände in der Wohnung waren schlimm und Marion war selbst kaum noch da und stockte kurz, bevor sie mir schließlich noch die letzte Veränderung offenbarte: »Und Gitti hat einen neuen Freund.«

Es war der Horror. Nichts war mehr wie es war. Jetzt wo Gitti jemand anderen hatte, konnte ich natürlich schlecht in ihrem Zimmer wohnen. Also packte ich meinen Kram und verließ die Wohnung, ohne sie auch nur gesehen zu haben.

Von der Goethestraße aus lief ich mit meinem Gepäck zu meinen Eltern in die Hardenbergstraße. Was sollte ich auch sonst tun?

Als meine Mutter die Tür öffnete, war sie natürlich gleich ganz aus dem Häuschen: »Meine Güte, komm rein. Komm rein. Setz dich, komm in die Küche. Ich mach dir was zu Essen.«

Das nahm ich natürlich dankend an. Ich hatte keinen besonders guten Tag gehabt.

»Ich muss hier mal ein paar Tage wohnen«, sagte ich zu ihr. "Weil ich kann da in unserer WG nicht mehr bleiben.«

Und sie antwortete natürlich sofort: »Klar, kein Thema. Du kannst natürlich auf der Couch im Wohnzimmer schlafen. Logisch.«

Meine Oma lebte zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr, aber meine Eltern wohnten nach wie vor in derselben Wohnung. Der Sessel am Ende des Flurs war noch da, das Klavier hinten im kleinen Zimmer, die Möbel meiner Großeltern. Nur meine Eltern hatten ihr Schlafzimmer mittlerweile in das kleine Zimmer verlegt. Es war fast neun Jahre her, dass ich ausgezogen war und es war komisch für mich plötzlich wieder im Elternhaus zu sein. Meine Mutter wusch meine Wäsche, sie kochte für mich und ab und zu gab sie mir ein bisschen Geld, damit ich auch mal weggehen konnte. Es war sehr komisch einfach. So vollkommen hilflos zu sein und so vollkommen ja... Ja.

Aber ich war dankbar und brauchte Zeit, um mich zu sammeln, um zu regenerieren und um mich hinzusetzen und zu überlegen, wie es für mich weiterging. Ohne Geld, ohne Wohnung, mit einer geplatzten Beziehung, mit fürchterlichen Zuständen in der alten WG. Ja, gut, ich hatte natürlich noch einige Kontakte in Kassel.

Abends ging ich manchmal in die gewohnten Kneipen und da saßen dieselben Leute an denselben Tischen und begrüßten mich mit einem beiläufigen: »Hi. Hallo.«

Als hätten wir uns gestern erst zum letzten Mal gesehen. Und natürlich war ich ja auch kein halbes Leben lang weg. Für sie waren es ja nur ein paar Monate gewesen. Nur für mich hatte es sich so viel länger angefühlt.

Weiterlesen

Mein VaterKapitel 1

Peng! Ich bin FotografKapitel 2

HardenbergstraßeKapitel 3

M.S. UrsulaKapitel 4

Rock BottomKapitel 5

Der rote FadenKapitel 6