Teil 1

Naschen und Spielen

Teppichstange

Ich kann mich nicht daran erinnern, als Kind Sorgen gehabt zu haben... Nein, ich kann mich nicht erinnern. Wir bekamen schon mit, dass wir wenig Geld hatten, aber das war nicht wichtig. Das machte uns keine Sorgen. Es ist allerdings auch schwer zu beurteilen, ob manche Probleme einfach nicht als solche wahrgenommen wurden. Denn in meiner Kindheit gab es häufig überhaupt keinen Raum dafür. Über Vieles wurde überhaupt nicht gesprochen und wahrscheinlich wurde auch Manches unter den Teppich gekehrt.

Auf der Rückseite unserer Wohnung, wo die Häuser der Hardenbergstraße und der Geibelstraße über Eck gebaut waren, gab es einen Hinterhof. Auf der riesigen Rasenfläche wurden Leinen gespannt, Wäsche in der Mittagssonne getrocknet und eine große alte Kastanie spendete Schatten. Hier, vor den Küchenfenstern der Wohnhäuser, wo wir nicht dem wachsamen Blick unserer Mütter entfliehen konnten, durften auch wir jüngeren Kinder spielen.

Trotzdem ereignete sich ein Unglück, als ich noch ein kleiner Steppke war. Vor der Wiese im Hinterhof, auf einem kleinen betonierten Platz direkt an der Rückseite des Hauses, stand eine Teppichstange, auf der so mancher Staub ausgeklopft wurde. Wir Kinder hatten für die Stange allerdings einen anderen Zweck entdeckt. In kurzer Entfernung bot ein kleines Mäuerchen die perfekte Absprungmöglichkeit. Man musste lediglich hinauf klettern, zu einem beherzten Sprung ansetzen und schon baumelte und schaukelte man an der Teppichstange. Die Größeren machten es vor und die Kleineren machten es nach, sobald sie mit den Händen die Stange umgreifen konnten. Das war natürlich ein großer Spaß. Ich schaffte es immer gerade so von dem Mäuerchen an die Teppichstange zu springen. Aber es war immer knapp. Und einmal war es zu knapp. Ich sprang ab, berührte mit den Fingerspitzen noch die Teppichstange, aber fand keinen Halt. Meine Hände rutschten ab und ich knallte mit dem Hinterkopf auf die Mauer. Nach einer Schrecksekunde fingen die Kinder an zu brüllen und meine Mutter kam sofort nach draußen geschossen. Sie sah das Blut, schnappte mich und ein Handtuch, wickelte es mir um den Kopf, stellte mich auf einen Tretroller, nahm meinen Bruder an die andere Hand und schob mich so schnell wie möglich zu unserem Hausarzt. Meine Mutter war da sehr pragmatisch. Der Arzt nähte die Wunde, machte einen riesigen Verband um meinen Kopf und wir gingen wieder nach Hause. Ich war natürlich total stolz auf meine Verletzung, aber sonst kümmerte sich nach anfänglicher Bewunderung niemand weiter darum. Solange nichts Schlimmeres passierte, war es sonst auch nicht weiter wichtig. Manchmal wundere ich mich, dass wir das alles überlebt haben (lacht). Die Kinder waren eben da und wurden nebenbei erzogen, während die Eltern versuchten, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Und das war zum Teil hart. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Zumindest war meine Mutter nie weit weg und konnte mich immer im Blick haben da hinten im Hof. Ich war noch zu klein, um auf der Straße zu spielen. Da durfte ich nicht hin, sonst hätte meine Oma ein Riesentheater gemacht.

Knochenjobs & Milchverschütten

Meine Oma war schon immer etwas kränklich, aber nach dem Tod meines Opas ging es ihr nach und nach immer schlechter. Ohne meinen Opa brauchte sie auch den Platz in den beiden Zimmern nicht mehr. Ihr Bett kam in das große Zimmer am Ende des Flurs und mein Bruder zog nach hinten in das kleine Zimmer mit dem Klavier. Ich bekam das Bett meines Bruder, aber schlief nach wie vor in dem Zimmer meiner Eltern. Meine Oma war eine zierliche Person, aber immer noch gut zu Fuß unterwegs und ich begleitete sie oft. Wir fuhren mit der Straßenbahn zusammen zum Friedhof, an das Grab meines Opas, oder liefen zur Bank oder zum Hausarzt. Da saßen wir dann auf zwei Stühlen im Empfangsraum, wo die Frau Doktor die anderen Ankommenden ins Wartezimmer schickte. Meine Oma hingegen tauschte mit der Frau Doktor die brisantesten Neuigkeiten aus, bis der Arzt Zeit hatte und sie ihre Spritzen bekam. Danach ging sie mit mir in die Konditorei und wir aßen ein riesiges Stück Kuchen.

Bei uns zu Hause wollte meine Oma nie alleine bleiben und wurde immer hysterisch, wenn meine Eltern jemanden besuchen oder mal wegfahren wollten. Dann fühlte sie sich auf einmal krank. Also sagte meine Mutter häufig ihre Pläne ab und blieb bei ihr. Oft schickte sie mich dann los, um einkaufen zu gehen. Ich ging zum Beispiel morgens für Brötchen zum Bäcker oder lief den Weg in das Lebensmittelgeschäft um die Ecke und holte Milch.

Wenn mir meine Mutter nicht genug Geld mitgeben konnte, fragte ich: »Können wir's aufschreiben?«

Sie kannten uns ja in unserem Lebensmittelgeschäft und der Betrag wurde einfach in einem kleinen Buch notiert. Auf dem Rückweg baumelte die Blechkanne an dem Henkel in meiner Hand so schön, dass ich natürlich auf dumme Gedanken kam, als ich den Liter Milch nach Hause trug. So machte ich meine ersten Erfahrungen mit der Schwerkraft. Mit dem Holzgriff der Milchkanne fest in der Hand holte ich gut Schwung und uuii, uuuii drehte sie einmal im Kreis über Kopf. Ich war ja schließlich ein Kind. Natürlich fing ich an Unsinn zu machen. Bis mir die Kanne dann einmal oben zu lange stehen blieb. Die Schwerkraft setzte ein und ein Liter Milch entleerte sich auf mich und über die Straße. Und das gab richtig Ärger. Erstens war das eine Sauerei und zweitens natürlich ärgerlich, einfach einen Liter Milch zu verschütten. Dann musste man wieder neue Milch kaufen gehen und Milch war teuer.

Mein Vater fuhr für die Brauerei Kropf gegenüber Bier aus und meine Oma schämte sich dafür. Dass sie als Tochter einer angesehenen und wohlhabenden Druckereifamilie in zweiter Ehe einen deutschen Beamten geheiratet hatte, das konnte sie noch mit sich vereinbaren. Aber dass ihr Schwiegersohn einer von diesen Arbeitern war, der Bier ausfuhr, das war für sie eine Katastrophe. Das konnte sie ja niemandem erzählen. Aber mein Vater hatte das Handicap, dass er noch schlecht Deutsch sprach und gut schreiben konnte er schon gar nicht. Körperliche Arbeit war also eigentlich die einzige Möglichkeit für ihn. Als er dann damals bei Henschel entlassen wurde, ging das Geld schnell aus. Arbeitslosengeld oder Sozialhilfen gab es nicht, dafür zwar eine Menge Jobs, aber die waren häufig schlecht bezahlt und die Arbeitsbedingungen furchtbar. Mein Opa muss uns in dieser Zeit über Wasser gehalten haben und fand für meinen Vater den Job bei der Brauerei Kropf.

Seit dem verließ mein Vater 6 Tage die Woche, von Montag bis Samstag, früh morgens die Wohnung, ging über die Straße bis zur Brauerei und schleppte die ersten drei bis vier Stunden seines Tages Fässer und Bierkästen aus dem Kühllager in einen riesigen Lastwagen mit Anhänger. Es war ein Knochenjob. Wenn alles beladen und gesichert war, verließen die Arbeiter immer zu zweit das Brauereigelände. Der Fahrer, der mit meinem Vater das Bier ausfuhr, war ein Schrank so wie die anderen Typen bei Kropf und hatte im Gegensatz zu meinem Vater einen Führerschein für den riesigen Lastwagen und zu diesem Zeitpunkt schon ein bis zwei Bier getrunken. Während mein Vater als Beifahrer mit bis tief in den Harz, nach Braunlage und Duderstadt fuhr, um bei den Kneipen und Restaurants vor Ort die entsprechende Menge an Kästen und Fässern auszuliefern, wurden aus ein bis zwei Bier sechs bis acht. Denn von der Polizei wurden die Brauereilastwagen sowieso nur angehalten, um mal ein paar Flaschen Bier zugesteckt zu bekommen. So wurde aus früh am Morgen später Nachmittag, bis der Lastwagen wieder zurück in Kassel im Hof der Brauerei parkte. Vor dem Feierabend wurde dann das Leergut entladen und wenn es Ende der Woche war, drückte man meinem Vater noch eine gelbe Papiertüte in die Hand. Seinen Lohn. Gerade ärmere Leute hatten zu dieser Zeit noch kein Bankkonto. Also bekam mein Vater die 120 Mark in einer Lohntüte, überquerte damit die Hardenbergstraße und lieferte das Geld bei meiner Mutter ab, so wie sich das gehörte (lacht). Aber auch wenn der Job in der Brauerei nicht schlecht war, das Geld reichte trotzdem nie bis zum Ende der Woche. Mit der Papiertüte in der Hand ging meine Mutter dann zum Lebensmittelladen und bezahlte, was von der letzten Woche offen war, so dass das Geld dieser Woche wieder nicht bis zum Ende der Woche reichte. So waren wir im Prinzip immer im Minus.

Draußen spielen

Als ich sechseinhalb Jahre alt war, kam ich in die Volksschule. Sie war zu Fuß nur eine halbe Stunde weg von daheim und schon bald ging ich den Weg auch alleine. Schule war für mich eigentlich - ja, wie soll ich sagen... Sie hat mir nichts ausgemacht (lacht). Ich war kein begeisterter Schüler, aber ich war auch nicht unwillig. Ich war interessiert. So würde ich mich mal einschätzen. Viel wichtiger für mich war, dass ich jetzt, wo ich in die Schule ging, auch endlich auf der Straße spielen durfte.

Es war Sommer und jeden Tag nach der Schule kam ich nach Hause, setzte mich an den Küchentisch, um etwas zu essen, machte schnell meine Aufgaben und brüllte: »Jetzt geh ich raus.«

»Wenn es dunkel wird, kommst du rein«, rief mir meine noch Mutter nach, bevor die Tür ins Schloss fiel.

Aber ich kannte ja die Regeln: Wir mussten immer entweder daheim sein, wenn wir um 18 Uhr die Kirchenglocken läuten hörten oder wenn es eben dunkel wurde. Je nachdem, was früher eintrat.

Aber bis dahin war ich draußen. Raus aus der Haustür in der Hardenbergstraße wetzte ich nach rechts um die Ecke in die Geibelstraße, wo man schon von unserem Wohnzimmerfenster aus sehen konnte, wie Kinder aus der gesamten Nachbarschaft bei dem schönen Wetter durch die Gegend rannten und spielten. Am Rand der gepflasterten Straße reihte sich Wohnhaus an Wohnhaus. Zwischendrin nur rechts ein alter Schuppen und auf der linken Seite zwei unbebaute Grundstücke, wo einige Häuserreste noch von der Zerstörung des Kriegs zeugten. Am Kopf der kleinen Seitenstraße kam man durch ein kleines Metalltor mit dem Fahrrad oder zu Fuß weiter Richtung Kölnische Straße. Für Autos endete die Geibelstraße hier in einer Sackgasse. Deswegen war es ruhig und nur die Menschen, die hier lebten, bogen überhaupt vorsichtig in die Straße ein, wo wir Kinder herumrannten. Den ganzen Tag lang spielten wir hier alle möglichen Spiele. Wir versteckten uns zwischen den parkenden Autos und rannten so schnell es ging davon, um nicht gefangen zu werden. In der Mitte der Straße schossen wir einen Fußball hin und her über das Kopfsteinpflaster, bis es langsam Abend wurde.

Dann hörte ich manchmal das lauter werdende Knattern des Motorrads. Von irgendwoher brauste mein Vater auf seiner Adler die Hardenbergstraße nach oben. Das Motorrad hatte einen Beiwagen, in dem mein Bruder und ich saßen, wenn wir damit Ausfahrten machten. Aber wenn der Beiwagen leer war und mein Vater mit viel Schwung in die Geibelstraße einbog und sich in die Kurve lehnte, dann hob der Beiwagen ab und schaukelte in der Luft. Das war nicht so einfach, das Motorrad musste richtig ausbalanciert werden, aber mein Vater konnte das gut. Also machte er sich einen Spaß daraus, sehr zum Vergnügen aller Kinder. Mit einem lauten Holpern berührte der Beiwagen wieder das Kopfsteinpflaster und mein Vater kam an der Abfahrt zu den Garagen direkt vor unserem Wohnzimmerfenster zum Halten. Vorsichtig spähte er nach oben, ob er meine Mutter sehen konnte, die immer schimpfte, wenn sie ihn bei diesen waghalsigen Kunststücken erwischte.

So vergingen die Tage im Sommer. Unsere Mütter waren froh, dass sie uns Kinder vom Hals und ihre Ruhe hatten. Krach oder Streitereien gab es eigentlich nie und wenn mal irgendwas war, waren natürlich die bösen Kinder von den Nachbarn Schuld. Aber solange nichts passierte, war alles in Ordnung. Niemand kümmerte sich darum, was wir machten. Manchmal waren wir auch hinten auf den unbebauten Grundstücken unterwegs. Häuserreste waren überwuchert mit Sträuchern und Gras und Bäume wuchsen zwischen den eingefallenen Steinmauern. Für uns war das ein Spielplatz. Ein kaputter Zaun trennte das verwilderte Grundstück von der Straße, aber es war für uns ein Leichtes darüber hinweg zu klettern. Dann bauten wir uns Höhlen zwischen den Steinen, spielten mit Stöcken, bastelten uns Schilder und kletterten auf Bäume. Hier draußen war das alles okay. Es gab nur eine Regel zwischen uns Kindern und den Eltern. Wer auch immer irgendwo runterfällt, sich weh tut und seine Klamotten kaputt macht, bekommt Stubenarrest. Das war das Motto. Und Stubenarrest, das war die schlimmste Strafe für alle von uns. Es war Spätsommer, als es mich erwischte. Ich war vom Baum gefallen und hatte mir das Knie aufgeschlagen. Das Geschrei war groß und die Strafe war klar: Die Person, die runtergefallen war und so doof war, sich weh zu tun, bekam Stubenarrest. Jetzt saß ich oben in unserer Wohnung am Fenster und glotzte nach draußen, wo acht bis zehn Kinder auf einer kleinen Mauer neben der Abfahrt zu den Garagen saßen, durcheinander schnatterten und warteten. Hier war immer unser Treffpunkt. Ich saß drinnen und sah zu, wie die anderen losgingen und spielten. Es war fürchterlich und ich hatte nichts außer meine geliebten Mickey-Maus-Heftchen, um mich abzulenken. In solchen Momenten verging die Zeit quälend langsam.

Zeit vergeht

Aus Spätsommer wurde Herbst und die Sonne ging früher unter. Mittlerweile sorgten Ölöfen in unserer Wohnung für eine behagliche Wärme, während es draußen kälter wurde. Die Kohleöfen waren Geschichte. Ich fürchtete mich schon weniger, wenn ich jetzt in unserem dunklen Keller furchtbar stinkendes Heizöl aus dem Öltank abpumpen musste und die vollen Kannen zurück nach oben schleppte. Dann kam der Winter und mit ihm, wie in jedem Winter, der erste Schnee. Nachts schneite es zum ersten Mal in diesem Jahr und der Schnee bedeckte unsere Straße mit einer dicken Schicht und hüllte ganz Kassel in ein weißes Kleid. Am nächsten Morgen war die Freude bei uns Kindern groß. Alle stürmten nach draußen, Schneeballschlachten gingen hin und her. Kinder saßen auf Schlitten, die über die Straße geschoben wurden, spielten im Schnee und rutschten auf Gleitschuhen durch die Gegend. Gleitschuhe waren im Prinzip wie Rollschuhe, aber ohne Rollen. Durch die glatte Metalloberfläche konnte man auf ihnen über Schnee und Eis rutschen. Dann zogen die Kinder los, die verschneiten Straßen entlang Richtung Tannenwäldchen. Direkt oberhalb des Viertels, in dem wir wohnten, führten Wege durch den kleinen Wald und auf den Hügeln zwischen den Bäumen war immer die Hölle los. Kinder flitzten mit ihren Schlitten den Berg nach unten und bremsten, bevor wieder die Straße begann. Manche von den Älteren waren sogar auf Skiern unterwegs. Sie stellten sich auf die einfachen Holzbretter und schlüpften mit ihren Schuhen in die aufgeschraubte Halterung. Dann wurde die Bindung fest verschlossen, sodass sie sich nicht mehr öffnete und es ging los den Berg hinunter. Den ganzen Winter lang waren im Tannenwäldchen immer Kinder.

Mit den wechselnden Jahreszeiten veränderte sich auch unsere Wohnung weiter. Endlich zog ich aus dem Wohn-Schlaf-Raum meiner Eltern aus und teilte mir ab da das große Zimmer am Ende des Flurs mit meiner Oma. Sie schlief in ihrem Bett auf der einen Seite des Zimmers und mein Bett stand auf der anderen Seite, wo auch der Sessel und das Radio standen, während mein Bruder das kleine Zimmer hinten für sich hatte. Auch in der Küche gab es Veränderungen. Statt des Kohleofens stand ein Elektro-Herd mit Backofen und Kochplatten neben unserem ersten Eisschrank. Bisher waren Lebensmittel immer frisch zubereitet worden und lagen in der Speisekammer oder im Keller, aber der neue Holzschrank hatte oben eine Klappe für Eis. Aus der Brauerei schleppten wir Kinder Eisstangen in einer großen Tasche nach Hause und füllten sie oben in die Klappe, sodass die verderblichen Lebensmittel kalt blieben und vor allem im Sommer länger gelagert werden konnten.

Ziehe den Regler nach rechts oder links, um die beiden Fotos miteinander zu vergleichen.

Vater

1959

Ich

1999

Mit dem Sommer begann auch das Fangspiel, Verstecken und Höhlenbauen in der Geibelstraße erneut. Wir Kinder waren älter geworden und so schnappten wir uns, wenn wir nicht gerade auf der Sackgasse spielten, unsere Fahrräder und fuhren los. Durch das Viertel und bis zum Tannenwäldchen. Dort unten, wo der Wald aufhörte, kam der Bahndamm der Eisenbahn. Der Hauptbahnhof war nicht weit weg und von hier verteilten sich die Gleise in alle Richtungen. Hinter den letzten Bäumen und Gestrüpp trennte ein Zaun die Schienen vom Tannenwäldchen ab und eine schmale Brücke führte über die Gleise. Ständig verließen Personen- und Güterzüge unter dieser Brücke den Kassler Hauptbahnhof. Wenn wir von weitem sahen, wie eine der Lokomotiven den Bahnhof verließ und langsam Fahrt aufnahm, rannten wir los und stellten uns auf die Brücke. Immer schneller wurde die Lokomotive, als ordentlich Kohle in den Kessel geschaufelt wurde. Sie kam unten auf den Gleisen auf uns zu und blies unheimlich viel Qualm aus dem Schornstein. Und dann, wenn die vorbeifahrenden Züge ratternd und pfeifend unter uns den Kassler Bahnhof verließen, standen wir oben auf der Brücke und verschwanden im Rauch. Gesund war das sicherlich nicht (lacht).

So verging meine Kindheit. Ich kam auf das Gymnasium, die Albert-Schweitzer-Schule, und meine gesamte Schulzeit lang zu spät, obwohl man das Gebäude von unserer Haustür aus sehen konnte. Aber mein Leben war bis dahin sorglos und unbeschwert. Klar war ich mal wütend oder traurig, aber das ging vorbei. Nur wenn ich mal Stubenarrest hatte, dann habe ich mir Sorgen gemacht (lacht). Wir waren immer satt, wir hatten immer Essen, immer etwas zu naschen und es gab immer Geschenke. Ich frage mich zwar bis heute, wie meine Eltern das gemacht haben, aber uns war das damals nicht wichtig. Erst dann, als ich älter wurde und meine Haare länger, fingen auch die ersten Probleme an.

Teil 2

Die Beat-Ära

Neumodische Musik

Es war Anfang der 60er Jahre und die Beat-Ära begann. Auch in Deutschland fasste langsam etwas Fuß, was von den Älteren skeptisch beäugt wurde. Beatmusik, das stand für Rebellion, lange Haare und Lautstärke. Alles Dinge, von denen man seine Kinder besser fern hielt. Meine Eltern übergaben mich lieber der Obhut einer älteren Dame, in derem quälenden Unterricht sie sich bemühte, mich mit den sanften Klängen von Etüden und Weihnachtsliedern zu sozialisieren. Hinten in dem kleinen Zimmer meines Bruders, fernab von gesellschaftlichen Umbrüchen, übte ich mehr oder wenig fleißig Klavier und man wähnte mich in Sicherheit vor den schädlichen Einflüssen neumodischer Musik.

Oma

1952

Vater

1962

Ich

2005

Dabei vergaß man allerdings eine andere Quelle für Rebellion und Lautstärke. Bei uns zu Hause lief immer viel Radio. Wir hatten ein Radio in der Küche und wir hatten ein Radio neben dem Sessel im Zimmer meiner Oma, in dem mittlerweile auch mein Bett stand. Jeden Donnerstagabend präsentierte Hanns Verres vom hessischen Rundfunk in der Schlagerbörse die beliebtesten Stücke der Deutschen. Immer schön der Reihe nach, je nachdem, wie hoch die Lieder in der Schlagerbörse gestiegen waren, beginnend mit der Nummer 10, hoch bis zur 1. Die Schlagerbörse war zwar nicht ganz so altbacken, aber nach wie vor ungefährlich. Es war immer noch Schlager. Bis sich dann die ersten Beat-Hits in die Top 10 mischten. Diese neue, ungewohnte Musik sorgte auf der einen Seite für erboste Anrufe und Zuschriften und auf der anderen Seite für mein Interesse. Auf einmal kam da Musik, die ich vorher noch nie gehört hatte. Etwas Neues, etwas Aufregendes.

Ab diesem Moment war das Radio für mich nicht mehr wegzudenken. Die Schlagerbörse blieb bei Weitem nicht meine einzige Entdeckung. Neben dem hessischen Rundfunk machte ich mich daran, viele weitere spannende Sender zu erkundschaften. Da gab es zum Beispiel RTL, das Radio Télévision Luxembourg, die immer modernere Musik spielten. Aus Frankfurt konnte man über das AFN, das American Forces Network tolle Sachen empfangen, die für die GI’s gespielt wurden. Und dann gab es noch Radio Carolina. Radio Carolina war ein Piratensender, der von einem Schiff aus sendete, irgendwo vor der holländischen Küste. Da sie keine Lizenz hatten, konnten sie nicht vom Festland aus senden. Sie mussten immer in der Nordsee außerhalb der Dreimeilenzone bleiben, wo ihnen die Wasserschutzpolizei nichts anhaben konnte. Solange konnte niemand verhindern, dass Radio Carolina rund um die Uhr sendete. Die Polizei konnte ja schlecht die Frequenzen in der Luft sperren. Es war ein spannender Sender. Irgendwann später dann sollten sie tatsächlich versenkt werden. Die Wasserschutzpolizei und die Armee schafften es irgendwie, das Schiff in die Dreimeilenzone zu locken. Es wurde stark beschädigt und versank, die ganze Mannschaft wurde verhaftet.

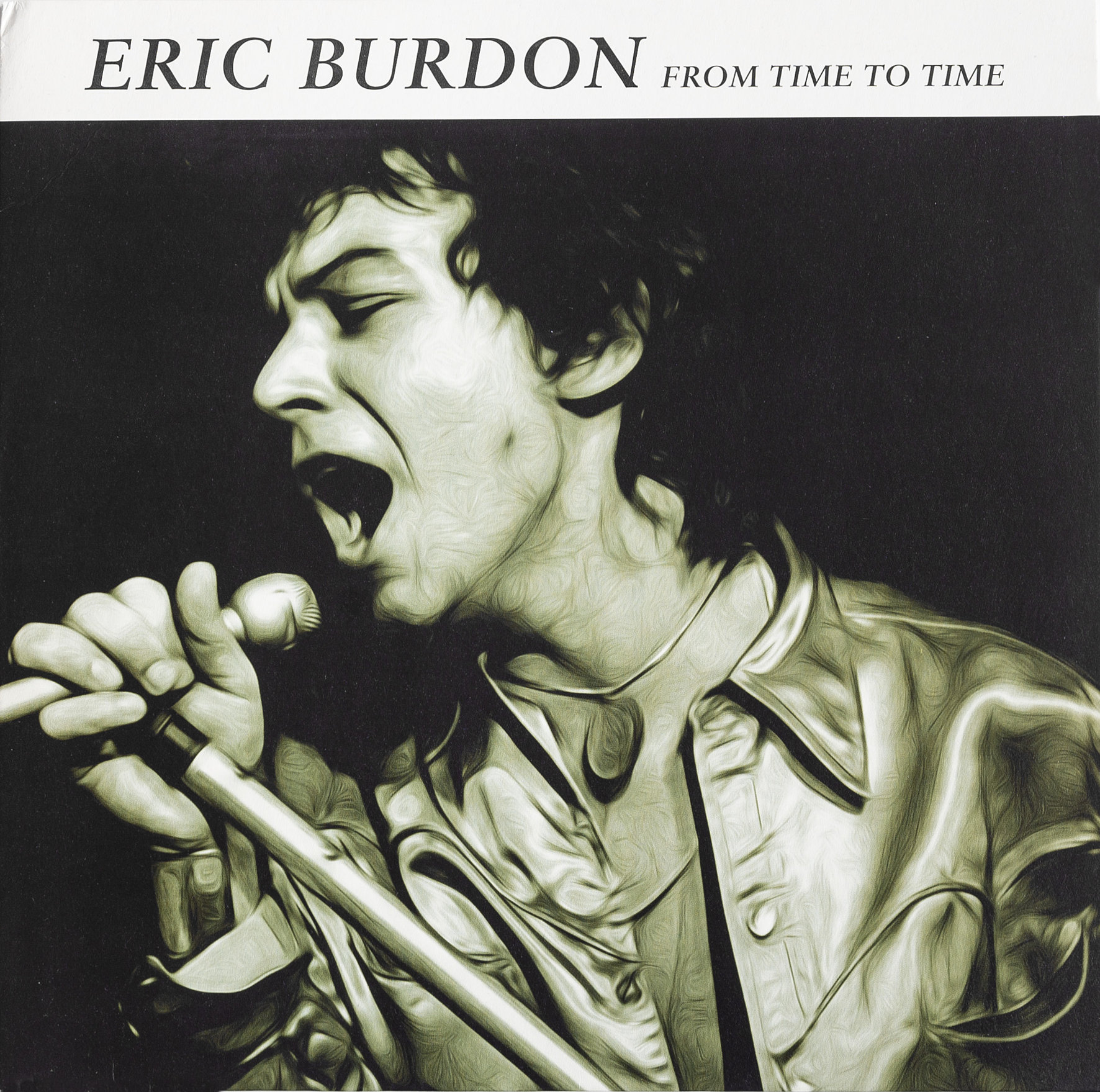

Doch in der Zwischenzeit waren all diese Sender für mich eine Erleuchtung. Sie brachten mir die Beatmusik näher. Musik, die ich als angehender Jugendlicher so noch nie gehört hatte und die es auch so bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gab. Ich lernte die Beatles kennen, ich hörte die Stones, ich hörte Animals, The Who und die Kinks. Wo auch immer es ging, ich hörte Radio. Wenn in der Küche Betrieb war, dann saß ich auf dem Sessel neben dem Radio und wenn meine Oma schlief, versuchte ich mein Glück in der Küche.

Ich hatte sogar ein kleines, batteriebetriebenes Transistorradio, das ich mit mir herumtragen konnte. Es war nicht groß und hatte keine lange Antenne, sodass ich es mir in die Tasche stecken konnte. Dann musste ich nur einen Kopfhörer anschließen und konnte damit leise für mich Musik hören, ohne meine Oma zu wecken, die meistens schon relativ früh ins Bett ging. Wenn ich dann später am Abend langsam die Tür am Ende des Flurs öffnete, war es schon komplett dunkel im Zimmer. Ich hörte nur das gleichmäßige Atmen meiner Oma. Vorsichtig schloss ich die Tür hinter mir und tastete mich behutsam durch die Dunkelheit auf die andere Seite des Zimmers, wo mein Bett stand. Routiniert griff ich mir das kleine Transistorradio, schloss das Kabel an und steckte mir den Kopfhörer ins rechte Ohr. Mit knisterndem Rauschen auf dem einen Ohr und dem Rascheln der Bettdecke auf dem anderen schaltete ich das Radio ein und machte es mir bequem. Ich richtete die Antenne aus und stellte einen Sender ein. Während das weiche Mondlicht durch das Fenster zur Geibelstraße silbrig schimmerte und mir langsam die Augen zu fielen, sang mich John Lennon in den Schlaf:

»If there′s anything that you want

If there's anything I can do«

In dieser Nacht erwachte meine Oma aus einem unruhigen Schlaf. Sie knipste die Nachttischlampe an und setzte sich auf. Ein Blick Richtung Fenster verriet ihr, dass ich bereits tief und fest zu schlafen schien. Im Halbschlaf umklammerte ich das kleine Transistorradio in meiner Hand etwas fester. Das Geräusch der Schritte wurde von dem Teppich am Boden gedämpft, als meine Oma aufstand und wie so oft durch die Wohnung geisterte, um sich in der Küche ein Glas Wasser zu holen. Unruhig wälzte ich mich im Schlaf umher, drehte mich auf die andere Seite und das Kabel des Kopfhörers wickelte sich sanft um meinen Hals. Ein Knarzen von der anderen Seite. Mit dem Glas Wasser in der Hand schloss meine Oma die Zimmertür hinter sich, durchquerte den Raum und begann in einer Schublade nach einer Tablette zu kramen, als ihr Blick auf mich fiel. Sie konnte im Halbdunkel nur meinen Rücken gesehen haben, wie ich da abgewandt Richtung Wand auf der Seite lag, aber etwas anderes erregte ihre Aufmerksamkeit.

»Na, was ist denn das?«, murmelte sie leise, als sie sich über mich beugte. Neben mir im Bett schaute ein Kabel unter der Decke heraus.

»Was hat er denn da? Da hängt doch irgendwas aus dem Bett raus«, sagte meine Oma zu sich selbst und ohne groß darüber nachzudenken, griff sie danach und zog.

Das Kabel um meinen Hals straffte sich, meine Augenlider zuckten im Schlaf. Aber meine Oma ließ sich von dem bisschen Widerstand nicht beirren und zog und zog so lang, bis ein Prusten und Röcheln sie zusammenschrecken ließ. Es ist unwahrscheinlich, dass John Lennon in diesem Moment »With love from me to you« durch das Transistorradio sang, das meine verdutzte Oma mit dem Kopfhörerkabel in der Hand hielt. Aber zumindest setzte ich mich schnaufend und keuchend auf und blickte sie mit großen Augen an. So lernte meine Oma das kleine Transistorradio kennen und auch wenn mir dabei die schändliche moderne Musik doch fast noch zum Verhängnis geworden wäre, änderte das nichts an meiner Begeisterung. Und auch, dass man damals so Radio hören konnte, das war toll. Solange man nicht fast mit dem Kopfhörerkabel erwürgt wurde.

Wir machen eine Band

Und dann kam eines Tages mein Vater mit einer alten Akustikgitarre nach Hause. Ich weiß nicht, wo er die aufgetrieben hat und das Ding war in einem schlechten Zustand, aber für mich war das vollkommen egal. Ich grabschte mir die Gitarre sofort, auch wenn ich sie nicht spielen konnte. Mein Bruder allerdings hatte zu dieser Zeit eine Band, die hieß „The Chicken". Gerhard war der Gitarrist von The Chicken und kam häufiger zu meinem Bruder zu Besuch. Dann aß er auch meistens bei uns mit, weil er immer so Hunger hatte. Manchmal, wenn Gerhard abends bei uns klingelte, aber mein Bruder nicht da war, kam er trotzdem rein und brachte mir bei, Gitarre zu spielen. Dann schlichen wir uns vorsichtig durch das große Zimmer, wenn meine Oma schon schlief, bis nach hinten, in das Zimmer meines Bruders, wo auch das Klavier stand. Wir schlossen die Tür, klimperten leise auf dem Klavier und Gerhard zeigte mir meine ersten Akkorde auf der Gitarre. Ich schaute zu, machte nach und übte weiter, bis es mir gelang, die ersten Stücke, die im Radio kamen, selbst nachzuspielen.

Mittlerweile war die Schlagerbörse fest in Beat-Hand. Es gab fast keine deutschen Schlager mehr, alle Top 10 Lieder waren Beat-Hits. Donnerstagabends von 19:30 bis 20:30 Uhr setze ich mich dann mit einem alten Tonbandgerät vor das Radio und nahm die Schlagerbörse auf, wenn ich Zeit hatte. Danach setzte ich mich hin und hörte mir von allen Songs die Harmonien heraus. Ich spielte ein Stück vom Band ab, probierte auf der Gitarre aus, spulte das Tonband zurück, spielte ab, probierte aus, spulte wieder zurück. Solange, bis ich es raus hatte. So kämpfte ich mich Stück für Stück durch die Lieder, was für das Tonbandgerät natürlich nicht wirklich gut war, aber dafür spielte ich immer besser Gitarre. Auch in der Schule hatte ich mit Thomas einen Klassenkameraden gefunden, mit dem ich zusammen Musik machen konnte. Er hatte sogar Gitarrenunterricht, war mit akustischer- und E-Gitarre ausgestattet und so konnte ich mir bei ihm einiges abschauen. Wir trafen uns meistens in der riesigen Altbauwohnung, in der er mit seinen Eltern und seinen Geschwistern wohnte. Jedes der drei Geschwister hatte ein eigenes Zimmer, die alle fast so groß waren, wie das Wohnzimmer meiner Eltern. Im Gegensatz zu unserer Wohnung mussten wir nicht auf Nachbarn oder meine schlafende Oma Rücksicht nehmen, ganz im Gegenteil: Hier konnten wir eigentlich machen, was wir wollten. Nach der Schule schrammelten wir mit unseren Gitarren bei Thomas daheim so lange und so laut, wie wir konnten.

So wurde mein Gitarrenspiel immer besser und ich sparte mir parallel dazu etwas Geld zusammen. Taschengeld gab es keines, deswegen war das gar nicht so einfach. Aber meine Oma steckte mir immer mal ein bisschen Geld zu, das sich über die Zeit ansammelte. Ein bis zweimal pro Woche schleppte ich für eine alte Dame immer mal wieder Kohlen in den vierten Stock. Ganz uneigennützig versteht sich, doch sie bestand quasi darauf, mir etwas Geld dafür zu geben. Als ich irgendwann genug Erspartes zusammen hatte, lief ich in ein kleines Musikgeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße und kaufte mir von meinem ganzen Geld einen Tonabnehmer. Zuhause bastelte ich ihn an meine alte Gitarre und schloss sie an ein Radio an, sodass es zum Leidwesen meiner Eltern und der Nachbarn richtig schön laut wurde. Es klang zwar wahrscheinlich furchtbar, aber es wurde definitiv auch lauter.

Zu dieser Zeit war ich natürlich nicht der einzige, der von der Musik mitgerissen wurde. Alles war voll mit Beat-Bands. Überall gründeten die Jugendlichen neue Gruppen und probten miteinander. Thomas und mir erschien es deswegen nur logisch auch zu einer Band zu werden. Wir konnten zwar zu unseren beiden durch Radios verstärkten Gitarren singen, aber es fehlte uns an Rhythmusinstrumenten, um uns wirklich als Band bezeichnen zu können. Und da dachten wir an Walter. Walter war ein gemeinsamer Freund, den ich noch aus der Volksschule kannte. Und Walter hatte wirklich keine Ahnung von Musik. Aber Thomas und ich leisteten richtungsweisende Überzeugungsarbeit, denn wir brauchten ein drittes Bandmitglied. Wir redeten so lange mit »Band! Wir machen eine Band. Das ist doch ganz toll!« auf Walter ein, bis er sich von seinem Konfirmationsgeld eine Snare-Drum und eine Hi-Hat kaufte, was Walters Vater wiederum überhaupt nicht gut fand. Aber weil seine Mutter meinte »Naja, lass ihn das doch mal ausprobieren« und die Schreinerwerkstatt von Walters Vater für gute Einnahmen sorgte, konnten seine Eltern die kleine Investition ihres Sohnes verschmerzen und deren Einsatz näher erleben, als es ihnen lieb war. Mit zwei Radios, unseren Gitarren, Walters Trommel und der Hi-Hat fingen wir an, jeden Samstag zwischen den Geräten und den Sägespänen der Schreinerwerkstatt von Walters Vater zu proben. Es war staubig, aber es funktionierte für den Anfang. Wir waren quasi eine Punk-Band (lacht).

Währenddessen hatte ich daheim immer wieder Krach mit meinem Vater. Natürlich gefiel ihm das alles nicht. Die Freunde, die Musik und schon gar nicht meine Frisur. Meine Haare waren überhaupt nicht so lang, aber für ihn war das schon viel zu viel und das konnte alles nur Anarchie bedeuten. Wir stritten uns oft. Meine Mutter versuchte zwar immer zwischen uns zu vermitteln, aber zwischen mir und meinem Vater, mit dem ich in meiner Kindheit immer sehr gut klar gekommen war, wurde es immer angespannter. Er ließ nicht mit sich reden, ich schnitt meine Haare nicht ab und wollte die Musik nicht lassen, gerade jetzt, wo Thomas, Walter und ich eine richtige Band geworden waren. Ich hatte mir inzwischen von meinem Konfirmationsgeld sogar meine erste richtige Gitarre gekauft. Und so ging es weiter mit den Konflikten und mit der Musik, bis es schließlich zu einem einschneidenden Erlebnis kam.

Teil 3

Ein einschneidendes Ereignis

Lohmann

Ich saß auf den Resten einer moosbewachsenen Mauer und ließ den Blick schweifen. Links und rechts von mir ragten Wohnhäuser empor und warfen ihre Schatten auf die herumliegenden Steine des ausgedehnten Grundstücks, das schon überall von Unkraut überwuchert wurde. Ich rupfte ein Grasbüschel zwischen den Steinen der Mauer heraus und schnippte es gelangweilt auf den Boden. Wir hatten gerade eine Freistunde und ich wartete nur darauf, dass es Thomas und Walter auch endlich zu Lohmann schafften.

In einiger Entfernung konnte man den Verkehr auf der gut befahrenen Fünffensterstraße erahnen und auch der Bahnhof war nicht weit weg. Aber hier, geschützt von den umstehenden Wohnhäusern, war es bis auf die ständigen Gespräche relativ ruhig für Kassels Stadtmitte um die Mittagszeit. Überall auf dem Grundstück saßen Jugendliche auf den Mauerresten und unterhielten sich. Teilweise standen hier auch Bänke und Stühle, es wurde Bier getrunken und geraucht.

Das Lohmann war Anlaufstelle für Schüler und Studierende aus der ganzen Gegend. Lohmann war ein pensionierter Lehrer, der ganz ans Ende des Grundstücks eine kleine Holzhütte gebaut hatte. Er war klein und schlank, aber für sein Alter erstaunlich agil und wieselflink. Die Kneipe war nicht nur deswegen so beliebt bei den Jugendlichen, weil hier niemand nach seinem Ausweis gefragt wurde. Das war zu dieser Zeit sowieso selten der Fall. Der alte Lohmann lief mit einem Träger von Tisch zu Mauer, sammelte leere Gläser ein und half den Schülern bei ihren Aufgaben. Schließlich war er ja mal ein Lehrer gewesen. Das machte ihn natürlich beliebt.

Lohmann

1966

Lohmann

2022

Ziehe den Regler nach rechts, um das Lohmanns heute zu sehen.

Nur eine Sache konnte Lohmann gar nicht leiden und das war, wenn jemand zu laut wurde. In diesem Moment sah ich ihn zielstrebig mit seinem Bierträger auf einen Jungen in meinem Alter zulaufen, der mit seiner vom Stimmbruch geplagten Stimme die Hinterhofbeschaulichkeit der Kneipe durchschnitt.

»Sie!«, Lohmanns zittrige Finger deuteten auf den Jungen, der abrupt verstummte und einen so ertappten Blick aufsetzte, wie ihn nur eine pensionierte Schulautorität hervorrufen konnte. »Sie da mit der lauten Stimme. Sie haben heute Hausverbot, kommen Sie morgen wieder.«

Und mit einem resignierten Blick und sich entfernenden Schritten legte sich wieder der Deckmantel der gedämpften Gespräche über das Grundstück. Was Lohmann sagte, das galt. Niemand wagte es, ihm zu widersprechen. Ich grinste leicht in mich hinein und entdeckte Thomas und Walter, die an dem Jungen mit der lauten Stimme vorbei und mir entgegen schlenderten. Ich winkte.

»Wir müssen reden!«, rief mir Walter deutlich zu laut entgegen.

Lohmanns Kopf schnellte herum, seine lautstärkegeplagten Ohren zuckten leicht und blickten Walter strafend an.

»Bloß nicht zu laut«, lachte ich, als die beiden näher kamen. »Lohmann hat gerade schon jemandem Hausverbot erteilt.«

Wir begrüßten uns.

Walter blieb vor mir stehen, Thomas setzte sich neben mich auf die Mauer und raunte mir mit verschwörerisch tiefer Stimme zu: »Wir müssen reden.»

»Hab ich mitbekommen«, flüsterte ich amüsiert zurück.

»Nein, pass auf«, Walter setzte eine ernste Miene auf. »Wir haben einen prima Plan.« Er ließ eine dramatische Pause: »Wir hauen ab.«

Ich schaute ihn ungläubig an: »Ja, wie? Was? Was soll das heißen, wir hauen ab?«

Thomas rückte noch ein bisschen näher an mich ran. Er war auf kritische Nachfragen vorbereitet: »Wir nehmen unsere Instrumente und wir gehen mit der Band nach Amsterdam.«

Das kam einigermaßen unerwartet.

Die beiden blickten mich an, als wäre das der naheliegendste Plan, den es für unsere Karriere als Musiker geben könnte. Schließlich hatten wir schon einige Erfolge zu verbuchen. Man wusste mittlerweile, wir waren die Band, die drüben im Gemeindezentrum probte. Nach der notdürftigen Zwischenlösung in der Werkstatt von Walters Vater, die Walters Vater am allerwenigsten begeistert hatte, erlaubte uns der Pfarrer einer Kirche in Wehlheiden, das Gemeindezentrum für unsere Proben zu nutzen. Die Kids, die in der Gegend wohnten, hörten uns auf der Straße und sprangen vor den Fenstern herum, wenn wir spielten. Man konnte also mit Fug und Recht behaupten, dass wir bereits Groupies hatten und auch unser erstes Konzert hatte nicht lange auf sich warten lassen.

Ein Freund von Walter war vor ein paar Wochen zu uns gekommen und hatte gesagt: »Passt mal auf: Ich mach da eine Party in unserer Garage. Wollt ihr da nicht auftreten?«

Natürlich wollten wir! Wir probten wie die Wahnsinnigen und hatten tatsächlich auch rechtzeitig ein paar Stücke zusammen. Weil wir abends noch nicht so lange weg durften, fand die Party dann nachmittags in der Garage von Walters Freund statt. Das Auto, für das normalerweise gerade genug Platz war, wurde nach draußen gefahren, die Garage war schon wüst dekoriert als wir ankamen und nachdem wir unser ganzes Zeug nach drinnen geschleppt hatten, schloss sich das Klapptor und wir spielten im schummrigen Dunkel einer Garage voll mit Kids unseren ersten Auftritt. Es waren sogar ein paar Mädels da. Warum also jetzt nicht den nächsten Schritt wagen und nach Amsterdam gehen?

»Wir brauchen erstmal ein Bier«, war meine Antwort in die erwartungsvollen Gesichter von Walter und Thomas.

Ich rutschte von der Mauer und hielt meine Hand auf.

»Gebt mir mal eine Mark, ich hol uns eine Runde.«

Natürlich, neben Lohmanns Hilfsbereitschaft, was die Schulaufgaben seiner Gäste anging, spielte der Preis des Biers keine unerhebliche Rolle bei der Beliebtheit der Kneipe. 45 Pfennig für 0,3 Liter, 65 Pfennig für einen halben. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, ich müsste mal 3,80€ für ein Bier zahlen, dann hätte ich die Person wahrscheinlich für verrückt erklärt. Im Lohmann musste man Bier immer drinnen in der Hütte holen. Also bahnte ich mir meinen Weg durch die Tische und Bänke zu der kleinen Holzhütte, während ich über Walters und Thomas' Plan nachdachte. Natürlich steckte neben der Bandkarriere noch etwas Anderes hinter den Fluchtplänen. Wir hatten alle Krach mit unseren Eltern. Es waren immer dieselben Themen, die ständig zu Knatsch führten, sowohl bei Walter, als auch bei mir. Bei Thomas nicht so sehr, seine Eltern ließen ihn einfach viel machen. Dafür war er aber erst sitzengeblieben und dass wir vormittags in den Freistunden in einer Kneipe rumlungerten und in unserem Alter Bier tranken, war auch für unser aller Noten nicht gerade zuträglich. Ich öffnete die Tür zu der kleinen Holzhütte. Die ganze Kneipe war drinnen nicht größer als ein Wohnzimmer. Hier gab es lediglich einen Bollerofen für den Winter und eine Theke mit Zapfhahn, wo immer Lohmanns Schwester stand und Bier zapfte.

Ich legte zwei Mark auf den Tresen und sagte: »Drei kleine Bier bitte.«

Sie nahm meine Bestellung entgegen und drückte mir drei Gläser Bier in die Hand, mit denen ich mich auf den Rückweg zu Thomas und Walter machte und weiter über deren Fluchtplan grübelte. Nicht umsonst waren wir eine Band. Nicht umsonst machten wir Musik. Nicht umsonst waren unsere Haare lang und unsere Gitarren laut. Ich beschloss nicht weiter darüber nachzudenken und den beiden lieber noch ein paar Fragen zu stellen.

»Okay. Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll das gehen, abhauen nach Amsterdam?«, ich reichte Thomas und Walter ihr Bier.

Die beiden hatten schon alles ausgeheckt und Thomas hatte auch auf diese Frage eine Antwort: »Wir nehmen das Auto von meinem Vater. Aber natürlich werden sie uns suchen, wenn wir abhauen. Deswegen fahren wir nicht direkt nach Amsterdam. Wir fahren zuerst nach Frankfurt, verkaufen da das Auto, fahren mit dem Geld, das wir dafür bekommen, weiter nach Amsterdam und haben immer noch genug übrig, um mit der Band durchzustarten.«

»Und heute Abend geht's los!«, fügte Walter begeistert hinzu.

»Heute Abend?«, fragte ich ungläubig. »Wie soll das denn funktionieren?«

Thomas wurde langsam ungeduldig bei meiner ganzen rationalen Fragerei: »Mensch Stefan, du packst deine Gitarre ein, wir treffen uns bei mir und dann fahren wir los.«

»Aber ich kann nicht abends mit meiner Gitarre weggehen und meinen Eltern sagen, ich gehe jetzt mal mit meiner Gitarre spazieren«, entgegnete ich.

Walter nippte verlegen an seinem Bier.

Thomas überlegte kurz: »Ja, dann nehmen wir deine Gitarre eben heute Mittag schon mit.«

Walter und ich nickten freudig. Das löste natürlich das Problem.

»Heute Abend also«, sagte ich.

»Wir treffen uns bei mir vor dem Haus«, sagte Thomas.

Wir stießen auf unsere Flucht an, die Biergläser klirrten, Walter rief begeistert: »Auf nach Amsterdam!« und erntete einen strafenden Blick vom alten Lohmann, bevor wir wieder zurück in die Klassen gingen und dem Abend entgegenfieberten.

Auf nach Amsterdam

Nach der Schule hatten Walter und Thomas wie besprochen bei mir daheim die Gitarre abgeholt. Im Zimmer meiner Oma besprachen wir am Wohnzimmertisch die letzten Details. Meine Oma saß im Sessel, aber hörte sowieso schwer und bekam so nichts davon mit, wie ihr Enkel mit seinen beiden Freunden Fluchtpläne schmiedete. Abends würden wir uns einfach alle aus dem Haus schleichen und bei Thomas in der Straße treffen. Er würde sich um den Autoschlüssel kümmern und zack, schon wären wir unterwegs. Erst Frankfurt, dann Amsterdam.

Thomas und Walter gingen nach Hause, ich wartete daheim auf den Abend. Die Uhr tickte viel langsamer als sonst, während ich versuchte nicht an unserem Plan zu zweifeln. Ob das mal alles gut gehen würde. Die Zeit verging langsam, aber sie verging. Es war Spätsommer und es war noch lange hell. Erst gegen 19 Uhr wurde es langsam dämmrig und ich packte ein paar Sachen in einen Rucksack, die man eben so brauchen könnte, wenn man vorhatte, von daheim abzuhauen. Dann war es soweit. Meine Oma schlief bereits, als ich meinen Rucksack aufsetzte und leise die Tür zum Flur hinter mir schloss. Meine Mutter war in der Küche.

Ich streckte meinen Kopf durch die Tür und sagte so beiläufig, wie ich konnte: »Ich geh mal zu den Küchens und gucke ein bisschen Fernsehen.«

Frau Küchen, unsere Nachbarin, und ihr Mann hatten mittlerweile ihren eigenen Fernseher und es war nicht ungewöhnlich, dass ich am Abend hin und wieder rüber zu ihnen ging und ein bisschen Fernsehen schauen durfte. Ich hatte einen Schlüssel für unsere Wohnung und kam manchmal auch spät zurück nach Hause und schlich mich dann leise nach hinten in mein Zimmer. Alles kein Thema, das gab nie Probleme. Aber als meine Mutter schon genickt hatte und ich mich zum Gehen wandte, fiel mir auf, dass ich eine Sache nicht beachtet hatte.

»Warum hast du denn einen Rucksack dabei?«, fragte meine Mutter, während sie in der Küche herum räumte.

Ich erstarrte in der Bewegung. Ein Fehler, ein Moment der Nachlässigkeit in einem sonst so sicheren Plan. Die Uhr in der Küche tickte, draußen auf der Straße fuhr ein Auto vorbei. Das Klappern der Töpfe hatte aufgehört. Ich konnte förmlich hören, wie meine Mutter auf meine Antwort wartete. Langsam drehte ich mich zu ihr um, während ich fieberhaft nach Worten suchte.

»Bücher.«

Meine Mutter hob den Kopf und zog eine Augenbraue nach oben. Klang meine Stimme gerade nicht ungewohnt hoch?

»Ich habe doch Bücher bei Frau Küchen geliehen. Die bringe ich zurück«, versuchte ich mich zu retten.

»In Ordnung«, sagte meine Mutter und schon wandte sie mir wieder den Rücken zu.

Schleunigst lief ich zur Wohnungstür, blickte zurück den langen Flur entlang zur Tür, hinter der meine Oma bereits schlief und wo Lichtreflexe aus der Küche, in der meine Mutter zu Gange war, über den Boden tanzten. Dann sah ich mich im Spiegel neben der Tür an, nickte zum Abschied und schloss mit einem endgültigen Klacken hinter mir die Wohnungstür.

Draußen schlugen mir die Geräusche der Stadt abrupt entgegen, als hätte drinnen in der Wohnung die Zeit still gestanden. Natürlich lief ich nicht nach drüben zu Küchens, sondern wandte mich nach links und rannte so schnell ich konnte die Hardenbergstraße nach unten Richtung Kölnische. Die abendliche Luft draußen war frisch, aber angenehm und pfiff an mir vorbei wie Fahrtwind. Ich wusste, ich war spät dran und beeilte mich die Strecke zwischen meinem und Thomas Haus zurückzulegen. Ein paar Minuten später kam ich schnaufend in der richtigen Straße an. Thomas und Walter saßen schon im Auto.

»Na endlich, wir dachten schon, du kommst nicht«, zischte Thomas.

Er saß auf dem Fahrersitz des VW Variant Kombis, der seinem Vater gehörte. Ich packte meinen Rucksack in den Kofferraum. Alles war schon eingeladen. Zwei Rucksäcke, die beiden Gitarren, Trommel, Hi-Hat und alles, was dazugehörte. Ich setze mich auf die Rückbank, Walter saß vor mir auf dem Beifahrersitz. Wir waren startklar.

»Sag mal, bist du überhaupt schonmal Auto gefahren?«, fragte ich Thomas, nachdem ich wieder etwas zu Luft gekommen war.

Thomas antwortete betont lässig: »Jaa, klar! Mein Vater hat mich schonmal fahren lassen. Das kann ich, das ist nicht so wild.«

Und mit diesen Worten drehte er den Schlüssel im Zündschloss um. Das Auto sprang ohne Probleme an. Wir brachen in ein kurzes Triumphgeschrei aus und konnten es alle drei noch gar nicht fassen. Jetzt ging es wirklich los. Die Reise nach Amsterdam, unser Weg in ein freies Leben. Von der Seitenstraße, in der der VW geparkt hatte, mussten wir jetzt nur einmal die Wilhelmshöher Allee überqueren, die ganz gerade hoch bis zum Herkules führte, und uns weiter Richtung Autobahn halten, um nach Frankfurt zu kommen. Walter drehte sich grinsend zu mir um, Thomas drückte aufs Gaspedal, fuhr los und würgte das Auto direkt das erste Mal ab. Mit einem Hüpfer erstarben die Motorengeräusche plötzlich. Wir standen mitten auf der breiten, vierspurigen Straße. Zum Glück war kaum Verkehr und Thomas hatte einen kurzen Moment Zeit, bis er den VW nach einigen hektischen Versuchen wieder zum Laufen brachte. Hoppelnd fuhren wir wieder los und er bekam das Ding scheinbar wieder einigermaßen in den Griff. Als wir von der Wilhelmshöher Allee aus quer durch die Stadt in dem ganzen Verkehr Richtung Aue-Stadion fuhren, legte sich die anfängliche Aufregung und wir erreichten die Autobahn nach Frankfurt ohne weitere Zwischenfälle.

Inzwischen hatten wir ausgesprochen gute Laune. Alles hatte gut geklappt. Ab und zu krachte es im Getriebe, wenn Thomas mit dem Schaltknüppel hantierte, aber der VW fuhr und wir waren mit stolzen 50 bis 60 km/h unterwegs Richtung Frankfurt. Nachdem uns einige Autos wütend angehupt hatten, traute sich Thomas sogar auf 80 km/h zu beschleunigen. Die Freude war groß, als wir da so flott die Autobahn entlang fuhren.

»Das flutscht ja richtig!«, rief Walter beschwingt, die Landschaft zog an uns vorbei.

Auf einem Schild hieß es: „Bad Hersfeld 25km". Mittlerweile fuhren wir schon südlich von Kassel durch die abendliche Szenerie der Kassler Berge. Die zweispurige Autobahn schmiegte sich an Steigungen und Gefälle der Landschaft bergab und bergauf und wir hatten gerade durch die Abfahrt in eine Senke richtig Fahrt aufgenommen und fuhren auf der anderen Seite den Berg nach oben, als Thomas schaltete und der Motor des Autos plötzlich mit einem seufzenden Geräusch einfach erstarb. Thomas starrte mit offenem Mund auf das Lenkrad.

»Was war das denn?«, fragte ich vom Rücksitz aus nach vorne.

»Keine Ahnung, warte.«

Thomas drehte den Schlüssel, drückte mit seinen Füßen auf die Pedale. Nichts. Wir standen mitten auf der Autobahn, schräg zwischen den beiden Fahrstreifen. Thomas mühte sich weiter ab, aber der VW wollte nicht so wie er. Walter war auf dem Beifahrersitz bisher ganz still gewesen.

Jetzt räusperte er sich: »Ähm« und deutete auf den Rückspiegel.

Ich kniff die Augen zusammen und undeutlich und schemenhaft erkannte ich Lichter im beschlagenen Glas. Es dauerte einen Moment, bis ich verstand, was ich da sah. Hinter uns hielten zwei sich überholende Lastwagen den Berg talabwärts auf uns zu.

»Raus hier, raus!«, rief ich und wie auf Kommando öffneten sich die zwei Türen des VWs.

Von weitem konnten wir schon deutlich das Hupen hören, als ich mich hinter Walter von der Rückbank nach draußen zwängte. Ich schaute hinter uns den Berg hoch. Die zwei riesigen LWKs kamen zügig näher. Sie wurden kaum langsamer und fuhren nach wie vor nebeneinander. Es gab keine Ausweichmöglichkeit.

»Mann, Stefan!«, brüllte Thomas. »Hilf doch mal.«

Ich rannte zu den beiden anderen, die verzweifelt versuchten unser Auto bergauf an den Rand der Autobahn zu schieben. Von hinten stemmte ich mich dagegen und der VW bewegte sich tatsächlich. Die Situation musste in uns ungeahnte Kräfte entwickelt haben. Das Hupen der LKWs wurde immer lauter. Ohne uns umzudrehen, schoben wir bergauf, bis das Auto halbwegs auf dem Seitenstreifen stand. Thomas zog die Handbremse, schlug die Tür zu und so schnell es irgendwie ging, sprangen wir alle drei hinter die Leitplanke. Genau in diesem Moment donnerten die Riesendinger in einem Abstand von höchstens einem Meter an unserem Auto vorbei. Der Wind rauschte so laut, dass es uns in den Ohren weh tat. Dann wurde das Hupen der LKWs langsam leiser und ihre Rücklichter verschwanden hinter der Bergkuppe in der Dunkelheit.

Wir standen schnaufend hinter der Leitplanke und schwitzten.

»Ohohohohoh«, machte Walter.

Thomas lief zurück zum Auto und schaltete den Warnblinker des VWs an.

»So«, sagte er.

»Und was machen wir jetzt?«, fragte ich.

»Wir warten«, sagte Thomas. Aus irgendeinem Grund waren wir nach dem ersten Schreck immer noch guter Dinge. Walter stellte sich ein paar hundert Meter vor dem VW neben die Autobahn und hielt den Daumen raus. Es war nicht viel Verkehr, aber tatsächlich hielt nach einer kleinen Weile ein Sprinter vor uns auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer kurbelte das Fenster nach unten.

»Na Jungs, was’n los?«, fragte er Thomas, der zu ihm gelaufen war.

»Wir wollten nach Frankfurt fahren und jetzt ist das Auto irgendwie kaputt gegangen. Wir wissen nicht, was wir machen sollen und stehen hier an einer ganz blöden Stelle«, erwiderte Thomas offenbar sehr überzeugend.

Denn der Fahrer erwiderte lachend: »Ja, das sehe ich. Wisst ihr was Jungs? Ich schlepp euch ab. Ich häng euch hintendran und nehme euch mit bis zur nächsten Raststätte. Vielleicht gibt's da eine Werkstatt. Ihr lasst das Auto da stehen und ich nehme euch mit nach Frankfurt.«

Nach Frankfurt? Das war perfekt für uns. Wir stiegen also alle in den VW ein und der Fahrer des Sprinters hängte ihn mit einem Abschleppseil hinten an sein Auto dran und fuhr los. Wir konnten unser Glück kaum fassen. Die Reise ging weiter. Thomas und Walter saßen vorne im VW und versuchten das mit dem Abschleppen so gut wie möglich hinzubekommen. Immer wenn der Sprinter vor uns abbremste oder schneller wurde und das Seil kurz nachgab und wieder stramm wurde, hingen die beiden panisch an der Handbremse und versuchten den Ruck so gut wie möglich zu bremsen, während ich mich auf der Rückbank etwas zurücklehnte und durchschnaufte. Es war nicht mehr viel Verkehr auf der Straße und auch auf der Gegenfahrbahn hatte ich außer einem Auto kaum etwas vorbeifahren sehen. Klar, genauso war der Verlauf unserer Reise nicht geplant gewesen. Aber das Auto hätten wir ja sowieso verkaufen wollen und wir mussten nur zum nächsten Rasthof kommen, dann würde uns der Fahrer des Sprinters einfach mit nach Frankfurt nehmen. Auf der Seite der Autobahn neben uns konnte ich das Schild „Rasthof Kirchheim 500m" lesen und der Sprinter vor uns blinkte rechts und wurde langsamer. Wir fuhren an den Tanksäulen vorbei Richtung Parkplatz und Thomas und Walter entspannten sich sichtlich an der Handbremse. Wir hatten es fast geschafft.

Da rollte auf der linken Seite auf einmal ein Polizeiwagen neben uns. Die Polizei war uns auf der anderen Seite auf der Autobahn entgegen gekommen und hatte wohl gesehen, wie der Sprinter einen sehr ruckeligen VW abschleppte. Das war ihnen komisch vorgekommen und sie hatten bei der nächsten Möglichkeit gewendet und waren uns hinterhergefahren. Jetzt blieben sie vor uns stehen und zwei Polizisten gingen nach vorne zu dem Fahrer des Sprinters. Thomas kurbelte das Fenster runter, sodass wir hören konnten, was gesagt wurde.

»Was'n da los?«, fragte einer der Polizisten gerade.

»Ja, die haben da auf der Autobahn gestanden und das Auto ist scheinbar kaputt. Also hab ich sie bis zur Raststätte abgeschleppt und wollte sie mit nach Frankfurt nehmen«, erwiderte der Fahrer und deutete auf uns.

»Ihnen ist aber schon bewusst, dass sie beim Abschleppen bei der ersten Möglichkeit die Autobahn verlassen müssen...«, hörten wir noch, als wir bemerkten, wie der zweite Polizist langsam auf unser Auto zukam.

Er blieb vor Thomas auf der Fahrerseite stehen. Ich konnte Thomas nicht sehen, aber Walter und ich wurden ganz klein auf unseren Sitzen.

Der Polizist brummte: »Und Jungs, zeigt mal Fahrzeugpapiere und Führerschein, was ist denn los bei euch?«

Walter und ich bewegten uns nicht, als Thomas ganz kaltschnäuzig das Handschuhfach öffnete, herumkramte und die Seitentüren absuchte. Mit der Selbstsicherheit, die man einem 15-Jährigen mit etwas Bartflaum auf der Oberlippe, der gerade in einem gestohlenen Wagen saß, gar nicht zutrauen würde, hielt er dem prüfenden Blick des wartenden Polizisten stand.

»Huh, ja, ne. Ich finde die Papiere nicht«, sagte er.

»Okay, dann brauchen wir mal Name und Adresse«, wurde Thomas aufgefordert.

Der Polizist holte einen Notizblock raus und Thomas diktierte brav.

Der Polizist nickte und erklärte routiniert: »Gut, wir geben das mal per Funk durch und kontrollieren das. Solange das Auto nicht geklaut ist, könnt ihr dann weiter im Prinzip.«

Er wandte sich schon zum Gehen, als Thomas ganz kleinlaut murmelte: »Ich hab aber keinen Führerschein.«

Der Polizist fuhr herum und zischte scharf: »Was? Wie alt sind Sie denn?«

Thomas sank noch etwas tiefer in seinen Sitz und flüsterte: »15.«

Dann war was los. Sofort kam der zweite Polizist, dann noch ein zweiter Streifenwagen. Sie packten uns alle drei in eins der Polizeiautos und fuhren mit uns nach Bad Hersfeld auf die Wache. Es war inzwischen Nacht geworden, bestimmt halb zwölf oder zwölf. Da saßen wir zu dritt auf einer Eckbank in der Polizeiwache Bad Hersfeld und warteten. Uns gegenüber stand nur ein Schreibtisch, an dem ein Polizist saß und vor sich hin arbeitete. Eine Zeit lang hörte man nur sein geschäftiges Tippen. Aber wir hatten immer noch relativ gute Laune.

»Naja gut, Bad Hersfeld ist jetzt nicht ganz Amsterdam«, scherzte Thomas.

Walter lachte: »Wenn wir's doch wenigstens nach Frankfurt geschafft hätten.«

So ging das eine ganze Weile hin und her, wir ließen die Erlebnisse des Abends Revue passieren und machten unsere Witzchen, da sprang der Polizist auf einmal auf und brüllte uns an: »Hier auf dieser Bank saßen schon Schwerverbrecher, die haben sich nicht so benommen wie ihr. Jetzt ist da mal Ruhe, sonst lass ich euch in eine Zelle sperren.«

Und dann war erstmal Ruhe. Eine ganze Weile. Bis auf einmal die Tür aufging und Walters Eltern reinstürmten, seine Mutter zuerst. Sie war eine riesengroße Frau, deren schierer Anblick unser letztes bisschen Mut in Luft auflöste. Zielstrebig lief sie auf Walter zu, der auf der Eckbank saß und langte ihm erstmal rechts und links eine, dass man es im ganzen Wachraum hörte.

Seine Mutter brüllte ihn an, schimpfte und gestikulierte wild, als sich Thomas Vater bemerkbar machte, der hinter Walters Eltern die Wache betreten hatte: »Naja, jetzt bleibt doch erstmal ruhig. Das bringt ja auch nichts.«

Er entspannte die Situation ein wenig, wir wurden alle ins Auto gepackt und zurück nach Kassel gefahren. Mitten in der Nacht fuhr Thomas' Vater mich nach Hause. Natürlich mit seinem Zweitwagen, denn unser Fluchtauto stand ja noch auf dem Parkplatz der Raststätte Bad Hersfeld. Wir fuhren bei uns in der Hardenbergstraße vor und er brachte mich zur Tür und klingelte.

Es dauerte einen Moment, bis meine Mutter ganz verschlafen öffnete. »Was denn? Was ist denn los?«, fragte sie verwundert.

Thomas Vater legte die Hand auf meine Schulter: »Ja, der Stefan hier. Er war mit den anderen beiden mit dem Auto unterwegs.«

Meine Mutter fiel aus allen Wolken. Bis dahin dachte sie noch, ich wäre spät von Frau Küchen zurückgekommen und würde im Bett liegen und tief und fest schlafen. Sie musste denken, sie würde noch träumen.

»Geh ins Bett. Geh sofort ins Bett. Wir reden da morgen drüber«, sagte sie nur.

Aber wir redeten nicht mehr viel darüber. Meine Eltern waren beide ziemlich hilflos mit der Situation. Das passierte anderen, das passierte ihnen nicht. Sie erteilten mir absoluten Stubenarrest für die nächsten Monate, ich durfte nirgends mehr hin. Der VW von Thomas Vater hatte einen Totalschaden. Die Kupplung war kaputt, die Bremsen und der Motor waren kaputt, da war alles kaputt an dem Auto. Thomas sollte später noch zweimal auf eigene Faust flüchten und es einmal sogar bis nach England schaffen, bevor er und seine Familie schließlich aus Kassel wegzogen. Aber Walter, Thomas und ich hatten Umgangsverbot für alle Zeit und damit löste sich natürlich auch unsere Band auf. Nach einem vielversprechenden Konzert und einem erinnerungswürdigen Fluchtversuch. Ich weiß bis heute nicht, wie ich bei so einer wahnsinnigen Aktion mitmachen konnte.

Weiterlesen

Mein VaterKapitel 1

Peng! Ich bin FotografKapitel 2

HardenbergstraßeKapitel 3

M.S. UrsulaKapitel 4

Rock BottomKapitel 5

Der rote FadenKapitel 6