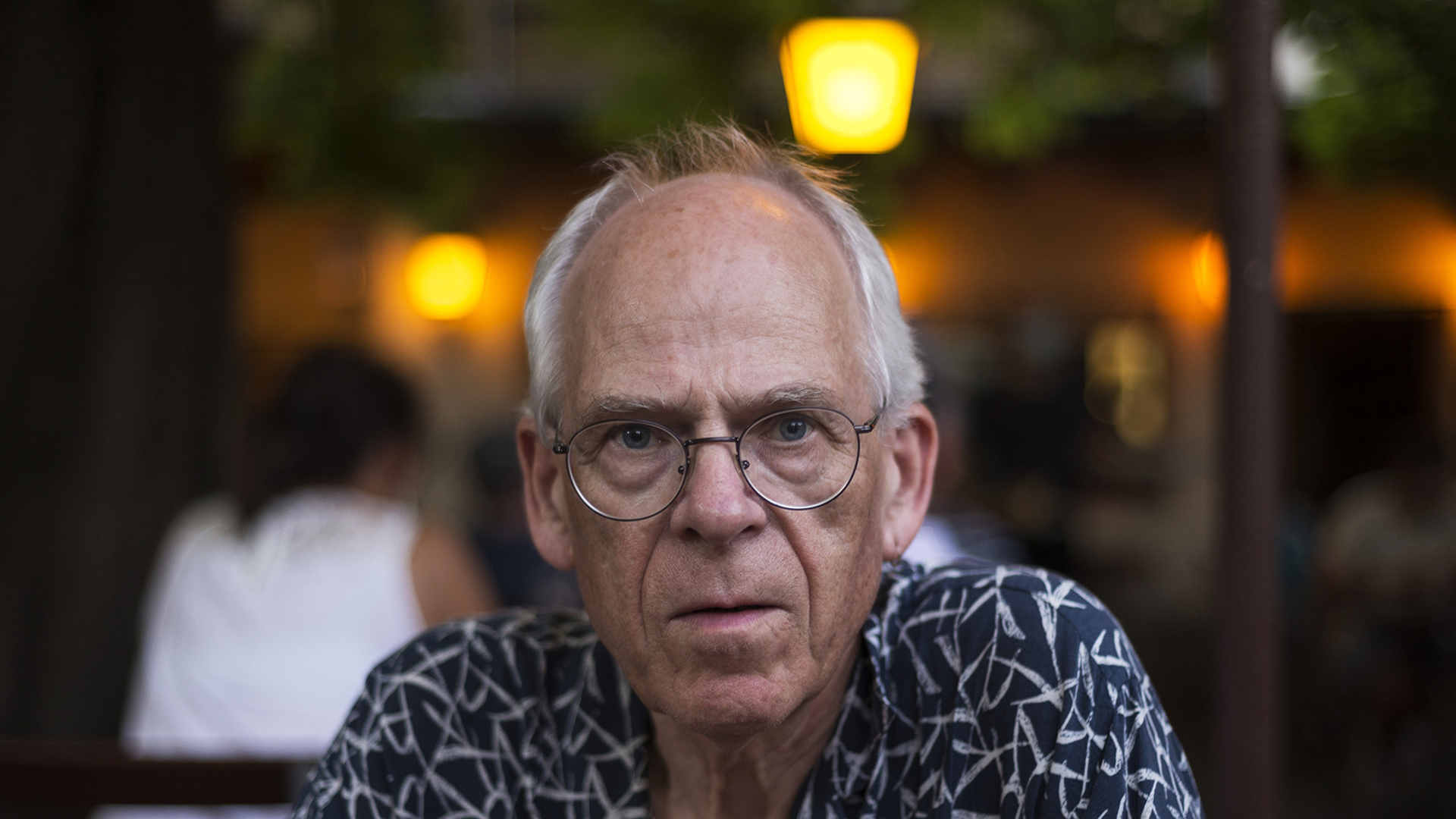

Ich: »Für diejenigen, die dich nicht kennen: Wer bist du? Wie würdest du dich vorstellen?«

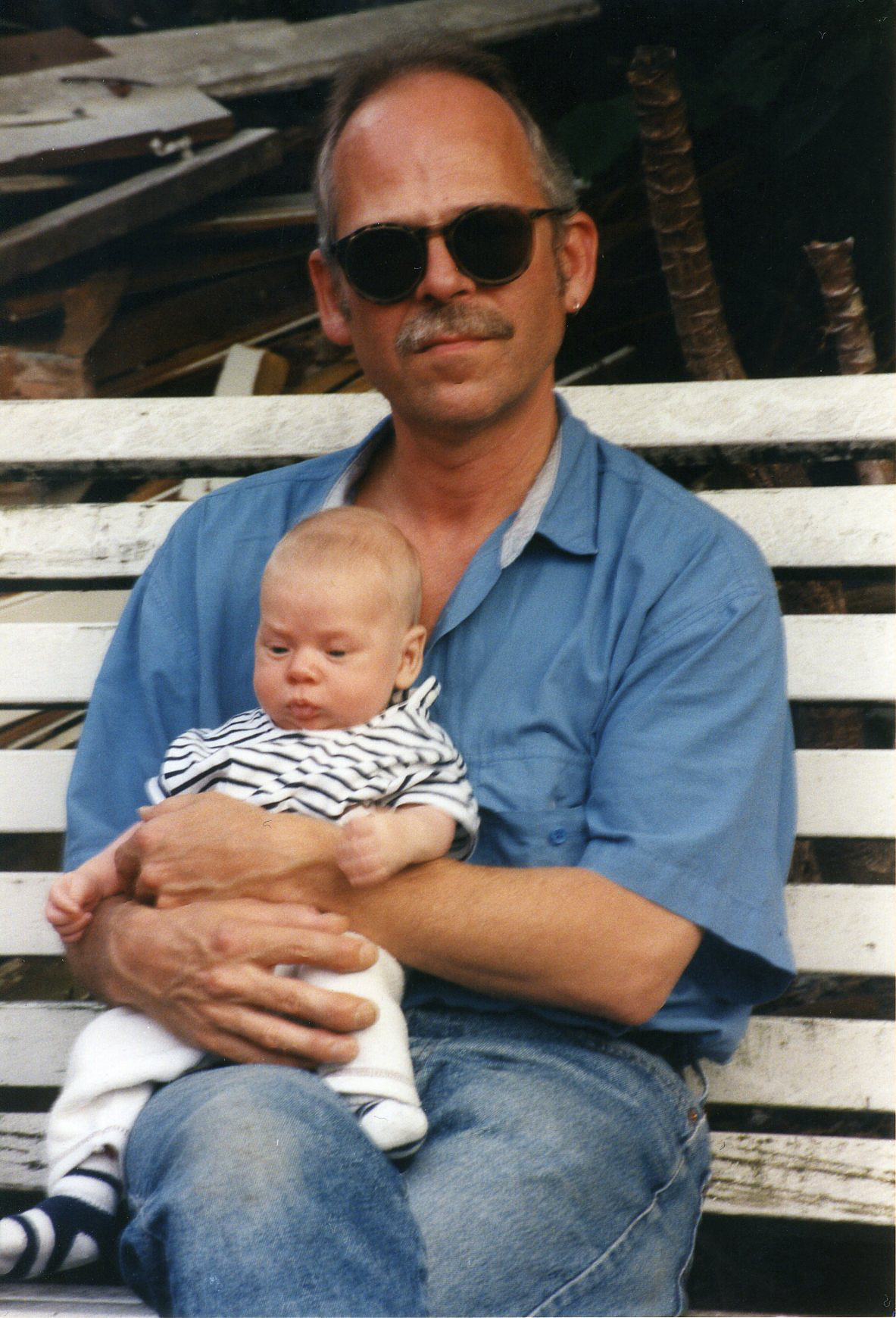

Vater: »Keine Ahnung, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mein Name ist Stefan Cling. Ich habe lange als Fotograf gearbeitet. Ich war hauptsächlich freiberuflich oder selbstständig tätig und genieße jetzt meine Rente von 200€ nach einem langen, erfolglosen, aber doch lustigen Leben (lacht). So würde ich mich vorstellen. Damit ist glaube ich alles gesagt.«

Ich: »Sehr gut (lacht). Dann nehmen wir das doch so.«

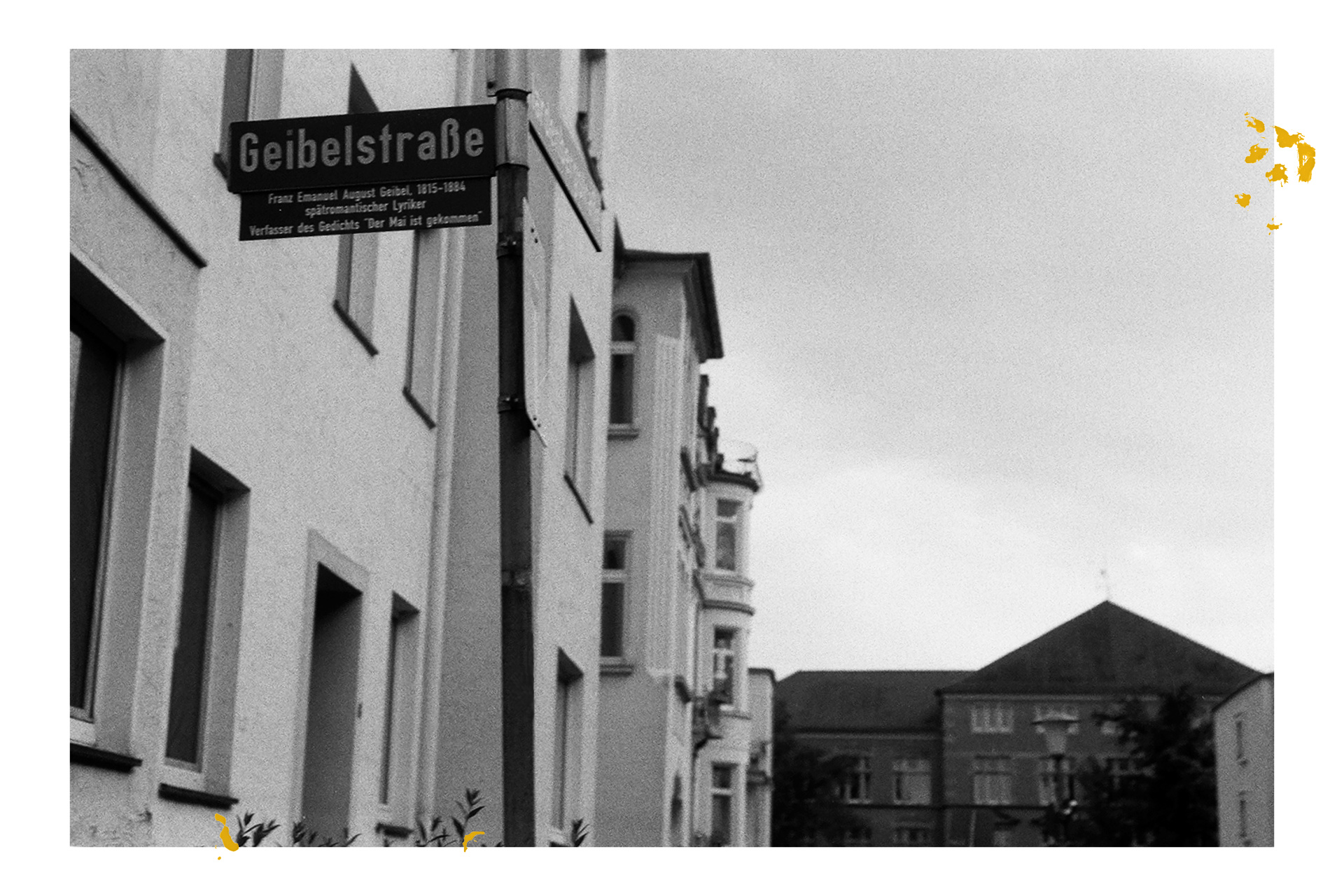

Vater: »Und ich wohne jetzt ziemlich genau seit 40 Jahren in Aschaffenburg. So lange war ich noch nie an einem Ort (lacht). Dabei hatte ich einen richtigen Kulturschock, als ich hier im Herbst 82 ankam. Ich war gerade aus Hamburg hergezogen und war die Musikszene, die Kultur und die Kneipen dort gewohnt. Dagegen war Aschaffenburg ziemlich ernüchternd. Das Nachtprogramm bestand aus ein paar Spelunken, aber sonst war hier zu der Zeit tote Hose.

Im Gulli saßen nur irgendwelche Alternativen und Althippies, was damals nicht so meins war und der Schlappeseppel war schon damals die Bierkneipe, die er heute noch ist. In der Brasserie traf sich die Schickimicki-Szene und in der Engelsburg am Dalberg trafen sich die, die Schickimicki sein wollten, aber es nicht waren. Mit dem Cave gab es zumindest eine Diskothek, in die wir ein paar Mal pro Woche runtergingen und dann gab es noch den Kuckuck. Das war die einzige Kneipe in der Innenstadt, die ein bisschen anders war. Die ein bisschen wie eine städtische Kneipe war. Da konntest du hingehen, etwas trinken, da konntest du auch ein paar Kleinigkeiten essen, da saßen junge Leute drin und da war die Musik ganz gut. Im Kuckuck konntest du es einigermaßen aushalten. Aber sonst gab es nichts. Zu der Zeit haben die Leute hier noch Eagles und Creedence Clearwater Revival gehört. Solches Pop-Zeug eben. Dabei waren schon lange andere Zeiten angebrochen, aber das hat man hier nicht mitgekriegt. Wenn ich umzog, hatte ich nie viel mit mir, außer ein paar Klamotten. Aber ich nahm immer meine Musikanlage und meine Platten und Kassetten mit. Als ich hier einmal im Auto die Kassette „Der Ernst des Lebens" von Ideal laufen ließ, da konnten meine Mitfahrenden das gar nicht fassen. Die Texte, die ganze Musik war für sie vollkommen unverständlich, sie kannten sowas gar nicht. Aber woher auch? Moderne Musikzeitschriften bekam man ja in Aschaffenburg auch höchstens in der Bahnhofsbuchhandlung, wenn man Glück hatte.

›Menschenskinder‹, dachte ich mir. ›Was mache ich hier, was mach ich hier um Gottes Willen? Was mach ich hier und wie soll das weitergehen?‹

Tja und 40 Jahre später bin ich immer noch hier (lacht). Dabei war es ja auch letztendlich nur Zufall, dass ich hier gelandet bin. Zufall, wie so oft. Zufälle spielen immer eine große Rolle im Leben.«

Ich: »Inwiefern war es Zufall, dass du nach Aschaffenburg gezogen bist?«

Vater: »Ja, wie es dazu kam... Da muss ich ein bisschen ausholen, am besten sogar in Kassel anfangen.«

Ich: »Ich habe Zeit mitgebracht. Fühlst du dich denn darauf vorbereitet?«

Vater: »Ja, klar. Ich war ja dabei (lacht).«

Teil 1

Wie ich nach Aschaffenburg kam

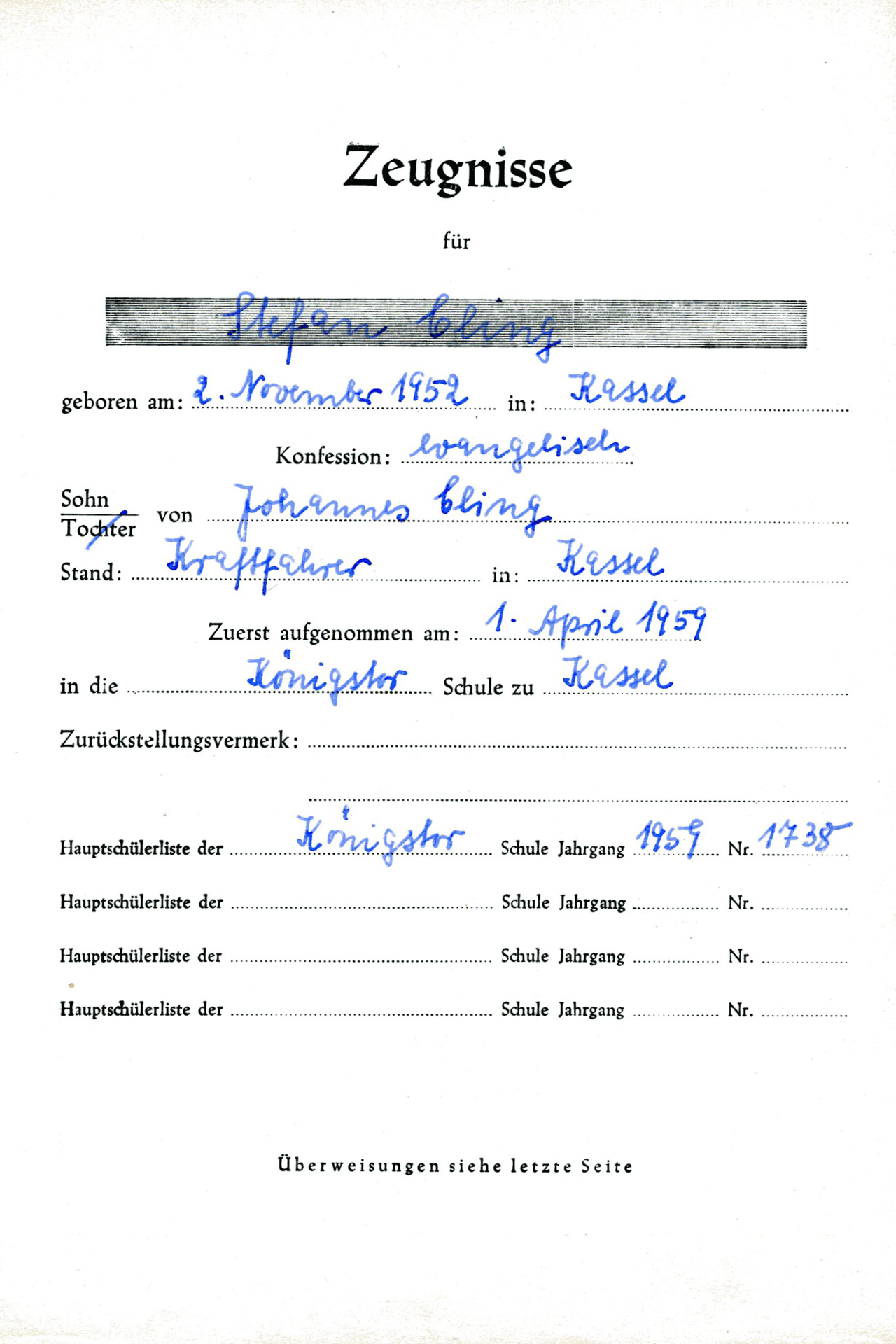

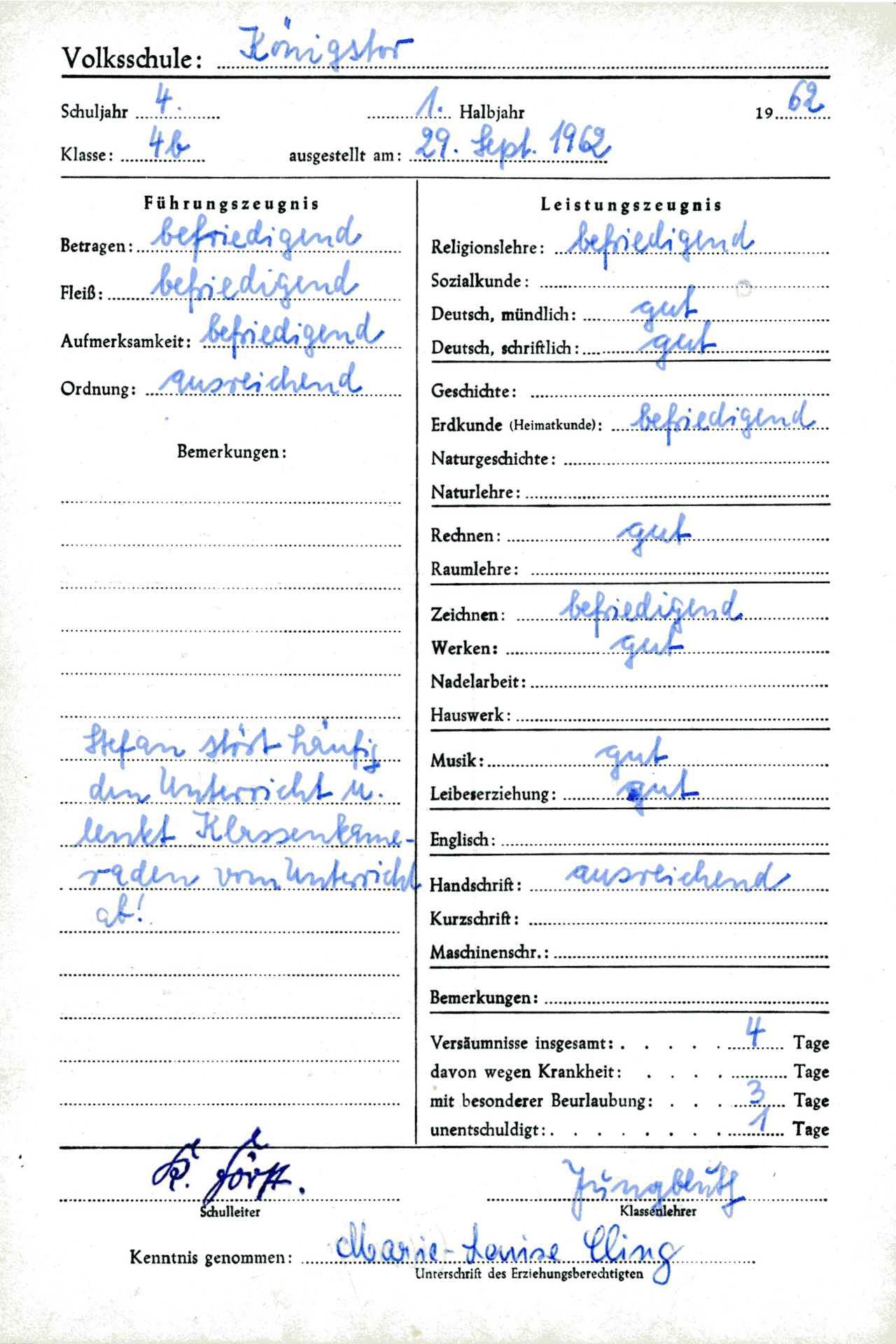

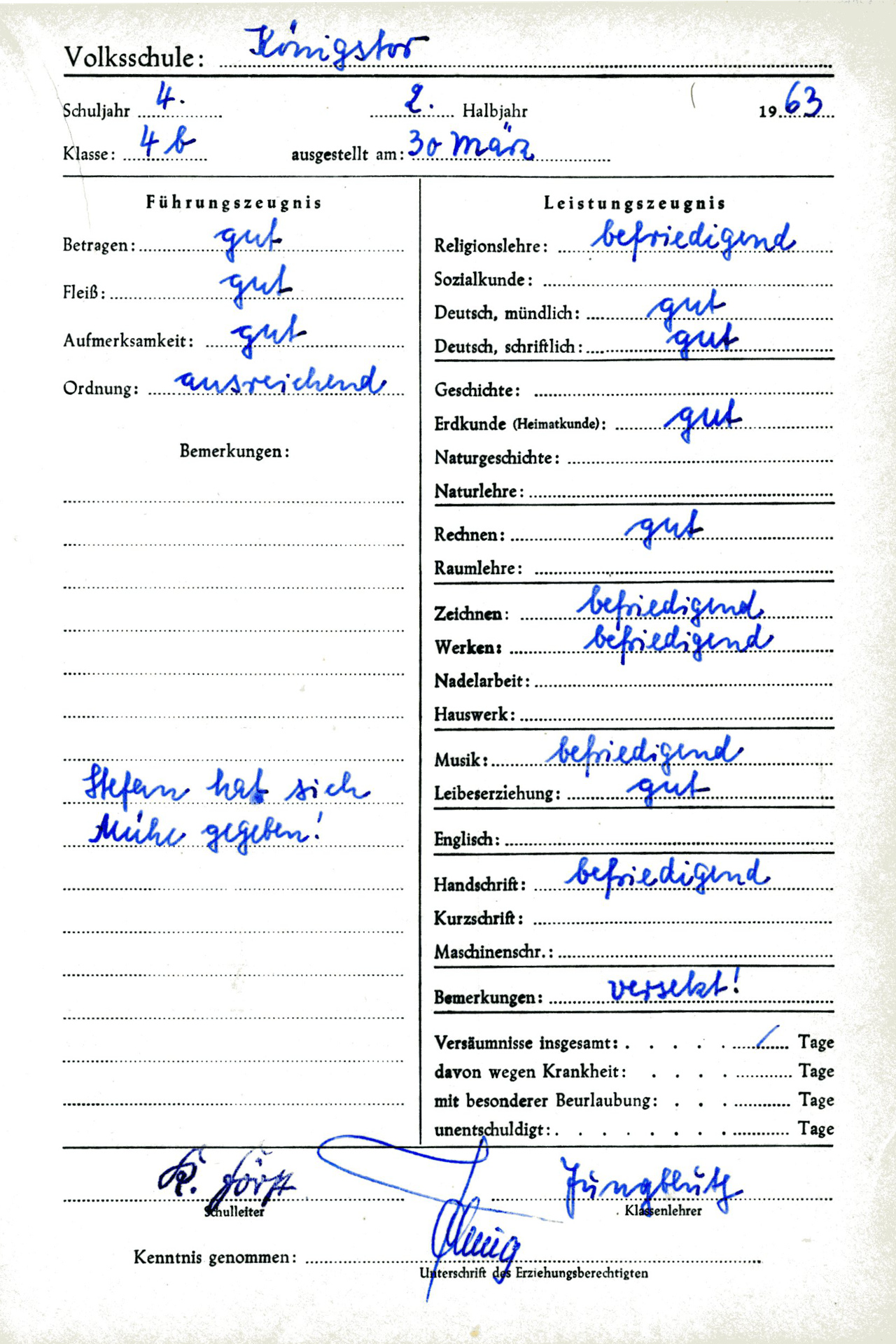

Vater: »In der Volksschule war ich immer recht gut in allen möglichen Fächern, wie meine Zeugnisse bezeugen können. Nur an meiner Ordnung und meiner Handschrift hatten sie immer etwas auszusetzen.«

Ich: »Und schriftliche Arbeiten schienen auch nicht dein Steckenpferd zu sein.«

Vater: »Wieso, was steht da?«

Ich: » „Stefan muss mehr Sorgfalt auf die schriftlichen Arbeiten wenden.“ «

Vater: »(lacht) Lustig.«

Ich: »Oder hier: „Die schriftlichen Arbeiten werden noch immer mit mangelhafter Sorgfalt ausgeführt.“ Ich finde diese Bemerkungen ja super.«

Vater: »Ja, die Bemerkungen sind immer ganz toll.«

Ich: » „Es fehlt immer noch an der nötigen Sorgfalt in schulischen Dingen“ (lacht) Es wird auch immer genereller.«

Vater: »Ja, ich war irgendwie nicht sehr ordentlich. Damals (lacht). Dabei bin ich eigentlich so ein ordentlicher Mensch.«

Ich: »Was steht hier? „Stefan stört häufig den Unterricht und lenkt Klassenkameraden vom Unterricht ab.“ (lacht) Das ist wirklich sehr gut.«

Vater: »Und das war alles noch in der Volksschule.«

Ich: »Ja. Und dann in der vierten Klasse: „Stefan hat sich Mühe gegeben.“ «

Vater: »Ah! Aha, siehst du mal. Das haben sie dann wahrscheinlich nur reingeschrieben, damit ich es leichter hatte, auf die andere Schule zu kommen.

Da haben sie sich wahrscheinlich einen Ruck gegeben und gesagt: ›Naja, geben wir dem armen Jungen mal ein gutes Zeugnis.‹

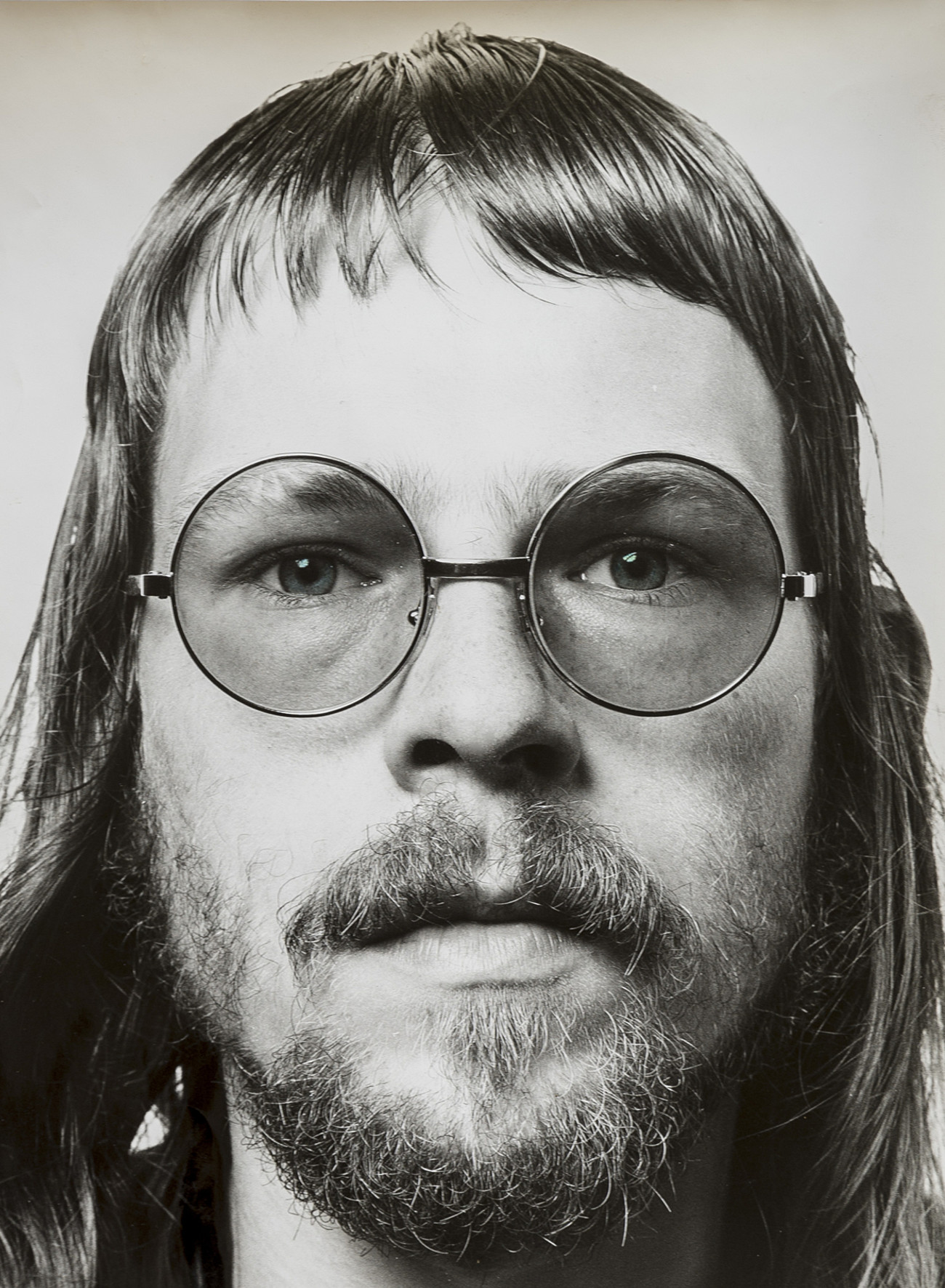

Aber ich muss sagen, ich hätte eigentlich nicht ins Gymnasium gehen sollen. Meine Mutter und meine Oma hatten nur irgendwie den Spleen: Ihre Kinder müssen ins Gymnasium. Mein Bruder musste und ich dann auch. Ich kam gut zurecht mit Deutsch, Kunst und Musik, aber war ganz schlecht in Mathematik, Physik und Chemie. Also das hat mir alles nicht gelegen, dieses Naturwissenschaftliche. Naja und wie das dann so ist: Die Noten werden schlechter, das erhöht nicht gerade die Motivation. Schon gar nicht, wenn du die entsprechenden Lehrkräfte hast und 40 Leute in der Klasse. Da auf jemanden groß einzugehen, das konntest du vergessen. Und so musste ich in der 7. Klasse das erste Mal ein Schuljahr wiederholen. Ich war auch faul, muss ich sagen. Und wir waren auch noch aufmüpfig und die Haare wuchsen langsam, was der Schule nicht gefiel.

In den Jahren danach sah mein Tag meistens so aus: Ich wurde morgens meistens von dem Klingeln der Schulglocke geweckt, weil das Gymnasium, auf das ich ging, im Prinzip gegenüber von unserer Wohnung war. Und es ist ja immer so: Je näher du wohnst, desto später kommst du. Meine Mutter brachte mir dann Kaffee und Brötchen ans Bett, damit ich überhaupt etwas frühstückte morgens. Dann ging ich los, brachte mühsam die Schule hinter mich, trank mit den anderen öfters mal ein bis zwei Bier im Lohmann, bevor ich nach Hause kam, zu Mittag aß und meine Hausaufgaben mehr oder weniger erledigte. Meistens eher weniger. Dann war ich wieder weg und traf Freunde, ging irgendwo in Kassel in die Stadt oder in den Kirchenclub, den wir gemeinsam aufgebaut hatten, wo wir Musik machten und Veranstaltungen organisierten. Aber ab einem Alter von 14 oder 15 Jahren hielt ich mich kaum noch zu Hause auf. Ich hatte regelmäßig Stress mit meinem Vater, weil ich mich ständig überall rumdrückte und meistens erst nachts nach Hause kam. Meine Leistungen waren entsprechend, meine Noten auch.

Ich hatte mich schon mit der ein oder anderen Nachprüfung bis in die 10. Klasse gekämpft und diese abzuschließen war das Mindeste, was meine Eltern von mir erwarteten: Die mittlere Reife. Doch als ich in die 10. Klasse kam, hatte ich an meinem Leben nichts geändert. Warum auch? Ich war nach wie vor faul, habe wenig gelernt, aber war dafür viel unterwegs. Unter anderem wurde mir in diesem Jahr ein Schulverweis angedroht, nachdem ich während der Schulzeit an einer Demo teilnahm. Die NPD hatte damals in Kassel ihre Hochburg. Das haben sie glaube ich heute noch. Und weil wir es unmöglich fanden, dass die Stadt Kassel den Rechten auch noch für ihre Veranstaltungen die Stadthalle zur Verfügung stellte, waren wir auf der Straße. Die NPD hatte ihre Schlägertrupps dabei, zwei Demonstranten wurden durch Pistolenschüsse schwer verletzt, aber die Schule hatte für unsere Teilnahme an der Demo kein Verständnis und meine Eltern konnten mit der Aktion auch nichts anfangen. Für sie war Politik Teufelswerk. Mein Vater wählte lange CDU, weil er meinte, das wäre das Beste für das Land. SPD, das waren verkappte Sozialisten und Kommunismus, das war sowieso ganz was Schlimmes. Meine Mutter kannte sich noch weniger aus und weigerte sich erst viel später dasselbe zu wählen wie mein Vater. Ab Anfang der 80er wählte sie Grün. Aber als der Schulverweis drohte, war meinen Eltern vollkommen suspekt, was ihr Sohn da machte. Demonstrationen? Sich gegen den Staat auflehnen? Das darf man nicht machen. Das ist Anarchie und linksradikal und Kommunismus.

Es war kurz vor Schuljahresende, als ich auf einmal nach oben in das Büro des Direktors gerufen wurde. Ich hatte es nicht besonders eilig durch die leeren Gänge zu laufen. Meine Lage war relativ klar. Mit meinen Noten würde ich die 10. Klasse mindestens wiederholen müssen, aber der angedrohte Schulverweis wegen der Geschichte auf der Demo fügte dem bevorstehenden Gespräch noch etwas extra Spannung hinzu. So oder so konnte es nichts Gutes bedeutet. Die Räumlichkeiten des Direktors waren mir natürlich nicht neu. Ich war die Jahre über immer wieder durch Aufmüpfigkeit aufgefallen und so ein Langhaariger wie ich, der keine guten Noten schrieb und nicht besonders auf seine Klamotten achtete, störte das Bild der Schule sich für etwas Besseres zu halten und war Ihnen ein Dorn im Auge. Diese Umstände waren auch die einzige Erklärung, die ich für das Angebot hatte, das mir der Direktor an diesem Tag unterbreitete.

›Also‹, tönte er, als ich vor ihm in seinem Büro stand. ›Wenn Sie mit Beendigung dieses Schuljahrs von unserer Schule abgehen, dann geben wir Ihnen die mittlere Reife.‹

Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, antwortete ich: ›Das ist gemacht!‹

Das kam überraschend. Nicht allzu häufig verließ man das Büro des Direktors mit einem solchen Triumphgefühl. Ich war davon ausgegangen, die 10. Klasse mindestens wiederholen, und dadurch sogar von der Schule abgehen zu müssen. Meine Mutter und ich hatten vorsorglich schon eine andere Schule für mich gesucht, wo ich nochmal hätte versuchen können, dem Mindestanspruch meiner Eltern gerecht zu werden. Aber jetzt? Von einem auf den anderen Moment waren diese Probleme verschwunden. Von einem auf den anderen Moment war ich fertig mit der Schule, hatte einen Abschluss in der Tasche, war befreit von ihren Zwängen. Ich trat durch den wuchtigen Eingang der Albert-Schweizer-Schule und atmete erleichtert die frische Sommerluft ein. Während ich da stand, spürte ich, wie meine Euphorie langsam verebbte, als mir klar wurde: Die Schulzeit war vorbei und ich war vollkommen planlos. Ich hatte keine Ahnung, wie es weiter gehen sollte.«

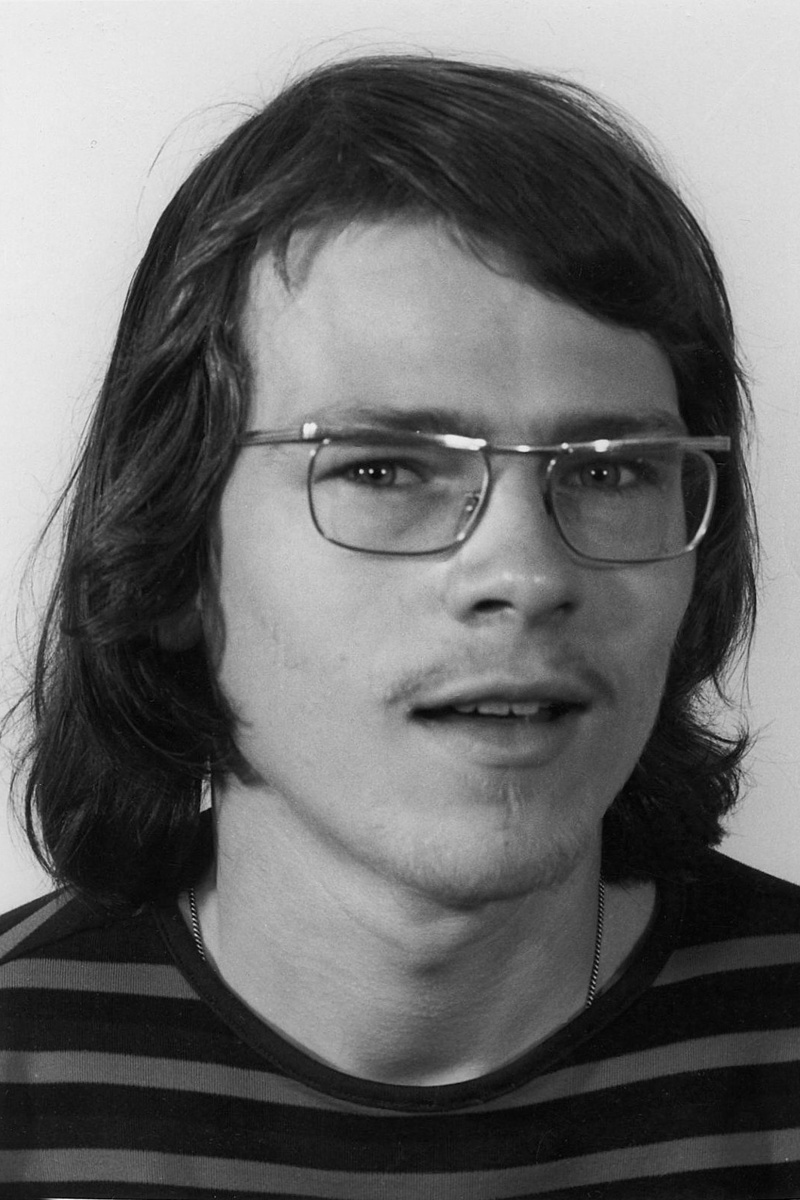

Mein Bild

Sein Bild

Die Haare müssen aber ab

Ich: »Du standest also überraschend vor der Herausforderung, was mache ich jetzt nach der mittleren Reife?«

Vater: »Sehr überraschend. Weißt du, ich hatte mich nie vorher irgendwie mit Beruf oder so etwas beschäftigt. Ich hatte ja erwartet: ›Ja gut, okay. Ich mache jetzt nochmal ein Jahr Schule und dann wird man schon sehen, wie es weitergeht.‹ Na klar, ich interessierte mich für Musik und Zeichnen, aber ich hatte überhaupt keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, was ich mal werden will oder soll oder muss oder keine Ahnung. Also keinen Plan wie gesagt.«

Ich: »Warst das du persönlich oder war das so in eurem Alter, dass man da nicht so sehr drüber nachgedacht hat?«

Vater: »Naja, es war sicherlich nicht die Mehrheit, es war eine bestimmte Gruppe in meinem Alter, würde ich mal so sagen. Wir waren eben widerborstig. Das hast du schon am Aussehen gesehen, wer dazu gehört hat. Das waren die Hippies und Aufmüpfigen.«

Ich: »Also ich frage deswegen, weil das ja etwas war, was uns richtig krass eingetrichtert wurde, darüber nachzudenken, wie es nach der Schule weitergeht. Natürlich war man sich häufig nicht sicher oder hatte keine genauen Vorstellungen. Aber in meiner Generation ging das ja quasi nicht, dass man sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, weil man von Anfang an gesagt bekommen hat: ›Wie geht es weiter, was wird mal aus dir?‹«

Vater: »Das waren ganz andere Zeiten. Bei euch da war es so, dass der Druck von außen einfach schon viel größer war. Zu unserer Zeit da gab es im Grunde genommen genug Lehrstellen und Ausbildungsplätze. Es gab auch nicht so eine hohe Arbeitslosigkeit eigentlich. Es war ja auch nicht so, dass wir uns generell keine Gedanken gemacht hätten. Wir haben uns natürlich auch ausgetauscht. Man hat sich auch darüber unterhalten ›Wie ist es so in der Lehre?‹ oder ›Wie ist es so, zu studieren?‹ In beiden Fällen gab es Dinge, die dafür gesprochen haben und Sachen, die eigentlich nicht gut klangen. Die Lehrlinge hatten zumindest immer Geld, das hatten die Studierenden kaum. Aber diese Gespräche, der Austausch, das kam hauptsächlich durch diese Cliquen zustande. Also durch Gruppen, die sich getroffen haben wegen ihrer gemeinsamen Interessen.«

Ich: »Du hast also dann nach der Schule eher gedacht, ich muss irgendetwas tun, egal was es ist. Hauptsache ich verdiene irgendwie Geld, Hauptsache es geht irgendwie weiter?«

Vater: »Ich wusste nur, es musste irgendetwas passieren, ich musste mir etwas einfallen lassen. Es war keine Option, nichts zu machen. Sowohl von mir aus, als auch von Seiten meiner Eltern war das klar. Dass ich meinen Eltern auf der Tasche gelegen hätte, das ging sowieso nicht, dafür hatten sie nicht das Geld. Das war zu keinem Zeitpunkt ein Thema, auch später in meinem ganzen Leben, dass ich irgendwann mal gesagt hätte: ›Oh, ich kann ja zur Not auf meine Eltern zurückgreifen.‹ Das war mir klar, das ist keine Option. Nach der Schule nichts zu machen, war also kein Gedanke, den ich hatte und das hätten meine Eltern auch nicht akzeptiert. Es war zumindest klar: Ich suche mir einen Ausbildungsplatz.«

Ich: »Wie war denn diese Situation für dich? Hast du jetzt gedacht, ich wähle jetzt einen Job für mein Leben? Vor welcher Entscheidung standest du denn im Endeffekt? Erstmal schnell einfach irgendwas zu finden oder ging es dir wirklich darum, etwas zu machen, was du auch machen wolltest? Musik oder Zeichnen zum Beispiel?«

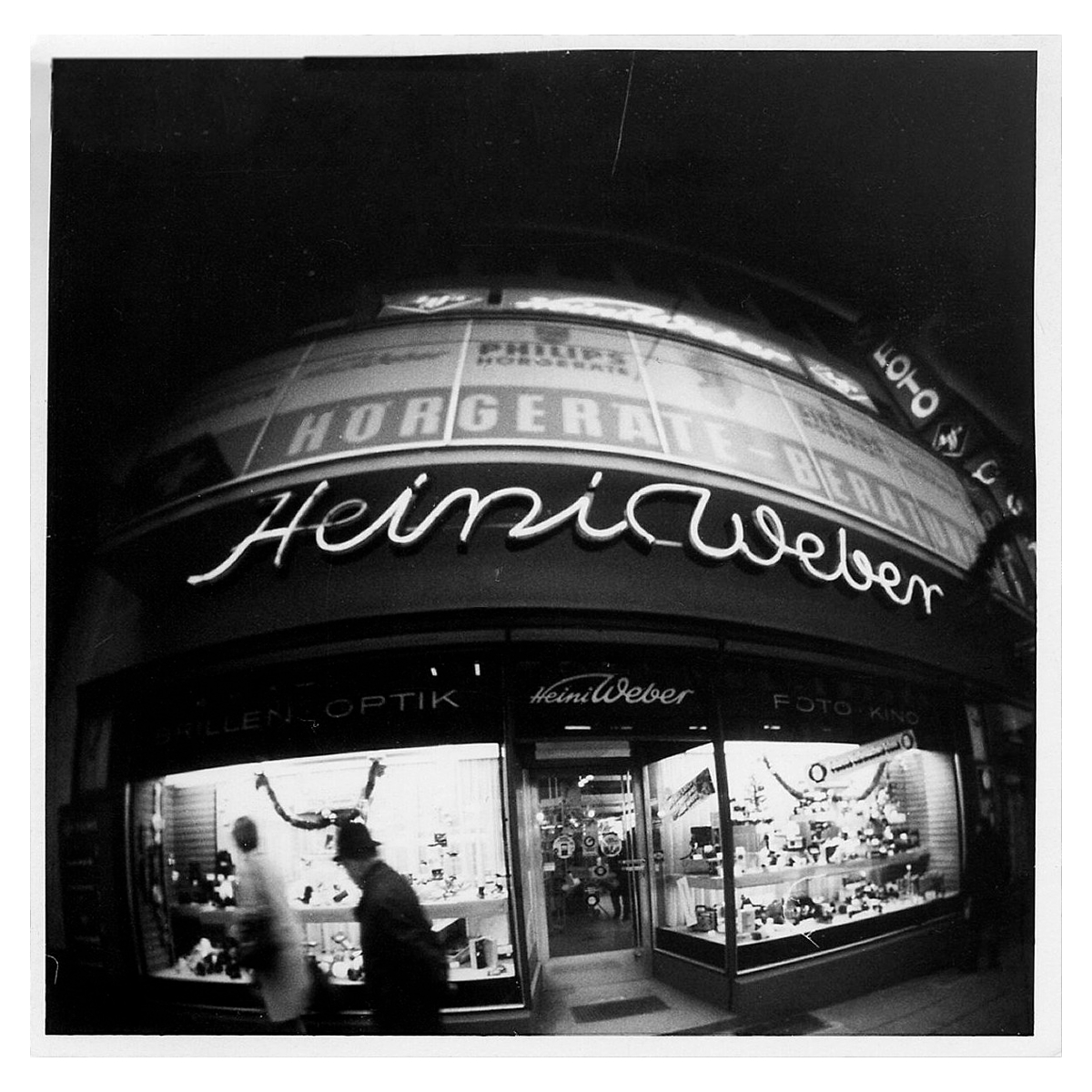

Vater: »Ich hatte wie gesagt keinen Plan und nichts. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, will ich jetzt Automechaniker oder Heizungsinstallateur oder doch lieber Architekt oder Schornsteinfeger werden oder keine Ahnung. Mit meiner Mutter zusammen klapperte ich verschiedene Betriebe ab, aber es gab zwei Probleme. Zum einen hatten mittlerweile die Sommerferien begonnen und die Zeit wurde langsam knapp. Zum anderen war es mein Aussehen. Die alten Meister, die die Lehrlinge in den Betrieben ausbildeten, hatten keine Lust auf Langhaarige. Das waren für sie Gammler und Hippies und mit denen wollten sie sich nicht rumschlagen. Ein Musikverlag, in dem ein Bekannter von mir als Notenstecher arbeitete, nahm leider so kurzfristig keine Lehrlinge mehr auf. Meine Zeichnungen, die ich für eine Stelle als Werbegrafiker angefertigt hatte, wurden zwar gelobt, aber ich bekam die Stelle trotzdem nicht. Es war bereits kurz vor Ende der Sommerferien, als sich mein Vater - wahrscheinlich aus Verzweiflung - einen Ruck gab und einen alten Bekannten um Hilfe fragte. Die beiden kannten sich noch aus den vergangenen Zeiten, in denen mein Vater selbst noch fotografiert hatte und Herr Wenzel war Meister in einem Betrieb in Kassel, der auch eine große Fotoabteilung hatte. Und so kam es, dass mich meine Mutter zu Heini Weber begleitete, wo ich einen Termin mit dem Chef höchstpersönlich hatte.

Das erste, was er sagte, als ich mit meiner Mutter den Raum betrat, war: ›Die Haare müssen aber ab.‹

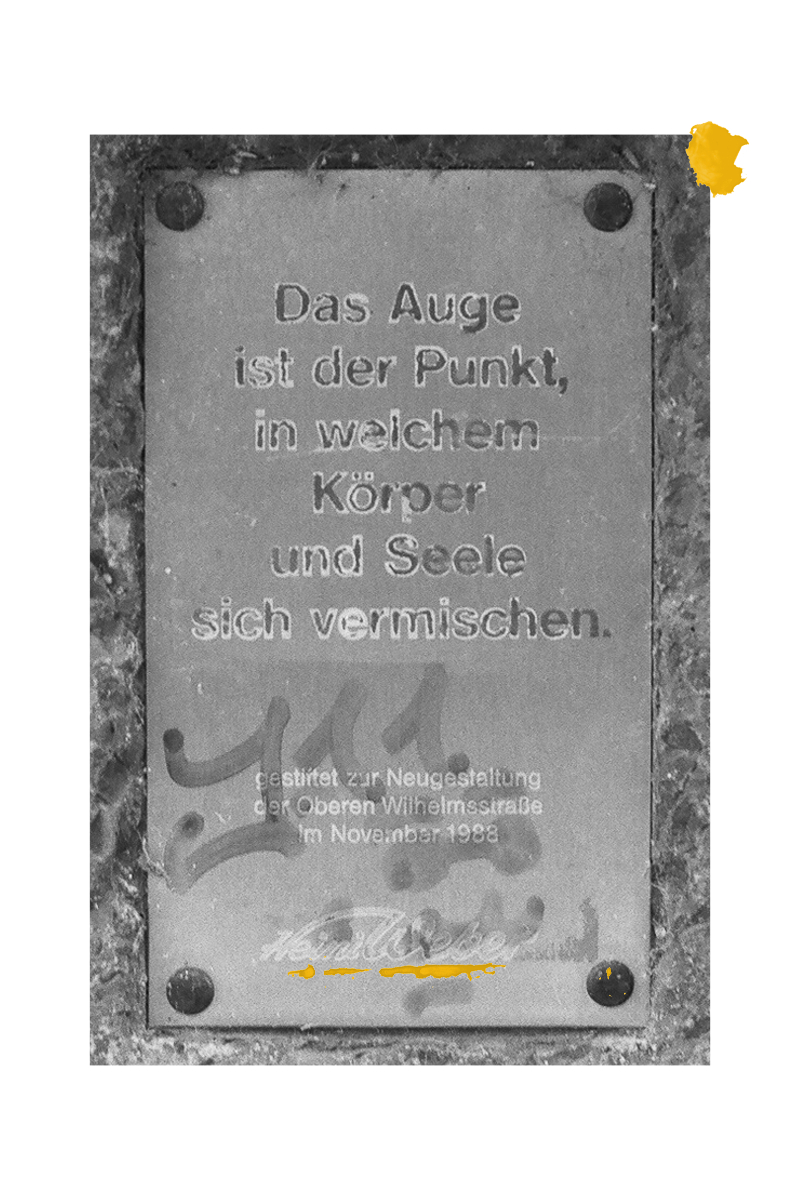

Heini Weber war ein richtiger Patriarch, wie man ihn sich vorstellt. Er war der Chef von dem ganzen Laden mit seinen 50 bis 60 Angestellten, die den Kunden bei einem Besuch eine neue Brille verhökerten, sie mit den neusten Hifi-Geräten ausstatteten und deren Filme in den eigenen Fotolaboren entwickeln konnten. Heini Weber selbst war ein Kaufmann von altem Schrot und Korn. Er hatte nichts mit Foto zu tun und auch nichts mit Optik oder Hifi. Er war Geschäftsmann. Mein Aussehen passte ihm nicht und meine Zeugnisse waren auch nicht gerade toll, aber Herr Wenzel legte meinem Vater zuliebe ein gutes Wort für mich ein. Und so kam es, dass ich ein paar Tage später die Zusage bekam: Ich könnte bei Heini Weber eine Lehre als Fotograf beginnen. Wenn ich mir die Haare schneiden ließ.«

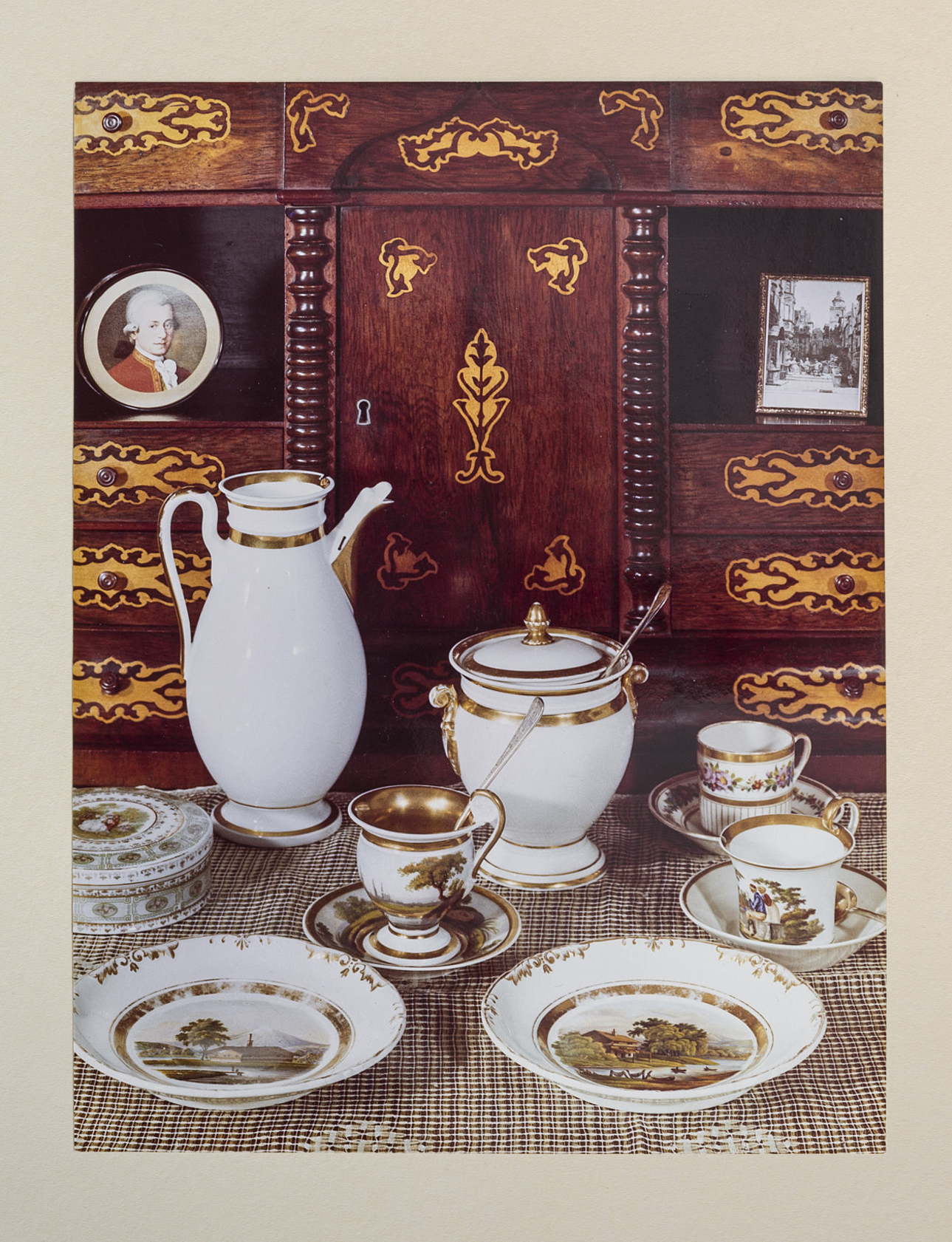

Heini Weber

1970

Heini Weber

2022

Ziehe den Regler nach rechts oder links, um die beiden Bilder miteinander zu vergleichen.

Peng! Das war so

Ich: »Wie war das denn dann für dich, die Zusage für die Ausbildung zu bekommen?«

Vater: »Eine Erleichterung natürlich! Weil ich dachte, Fotograf, das ist was Cooles. Fotograf, das kann man machen. Da hatte ich ja auch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber als Fotograf, da hast du dir damals vorgestellt: ›Ach, toll. Das sind diese Typen, die springen da rum und fotografieren tolle Sachen, die Reichen und Berühmten und sind selbst so ganz lockere Typen irgendwie. Also Fotograf, das kann ja nichts Schlechtes sein.‹«

Ich: »Und? War das dann auch so?«

Vater: »(lacht) Naja. Also im Verhältnis zu meinen Klassenkameraden in der Berufsschule hatte ich eigentlich wirklich noch Glück und eine ganz gute Ausbildung. Gängig war damals, dass du in einem Fotoladen gelernt hast und da hast du dann im ersten Jahr vielleicht irgendwann mal Passbilder gemacht und im zweiten und dritten Jahr kamen noch Porträtbilder und Hochzeiten dazu und du hast Fotozeug verkauft. Das war die gängige Fotografenausbildung. Und wenn du Glück hattest, dann gab es noch ein schwarz-weiß Labor und du hast davon noch ein bisschen was mitbekommen. Bei Heini Weber hatten wir ein großes Schwarz-Weiß- und ein großes Farblabor und das hatten damals die wenigsten Fotogeschäfte. Außerdem machten wir überhaupt keine Porträts und Passbilder, sondern nur Werbe- und Industriefotografie. Das hieß also Betriebe, Gebäude und Maschinen fotografieren.

Normalerweise war das in der Lehre dann so: Tagsüber konnte man häufig nicht in den Betrieben fotografieren, weil das die Abläufe gestört hätte. Also ging mein Meister oft abends los, um in den Firmen Bilder zu machen. Dafür hätte er dann normalerweise auch seinen Lehrling gebraucht. Um die Lampen aufzubauen, die Kassetten mit den Filmen zu laden und um beim Umbau zu helfen. Ich hatte mir zwar zum Ausbildungsbeginn die Haare abgeschnitten, aber sie waren immer noch länger, als man das damals gerne gehabt hätte. Ein paar Mal ging ich mit meinem Meister in die Betriebe, wo er sich das Gemecker und die Spötteleien über meine Haare anhören musste. Dann nahm er mich kaum noch mit. Ab da konnte ich ihn nur noch begleiten, wenn mein Meister wusste, dass die Betriebe nicht so konservativ waren.

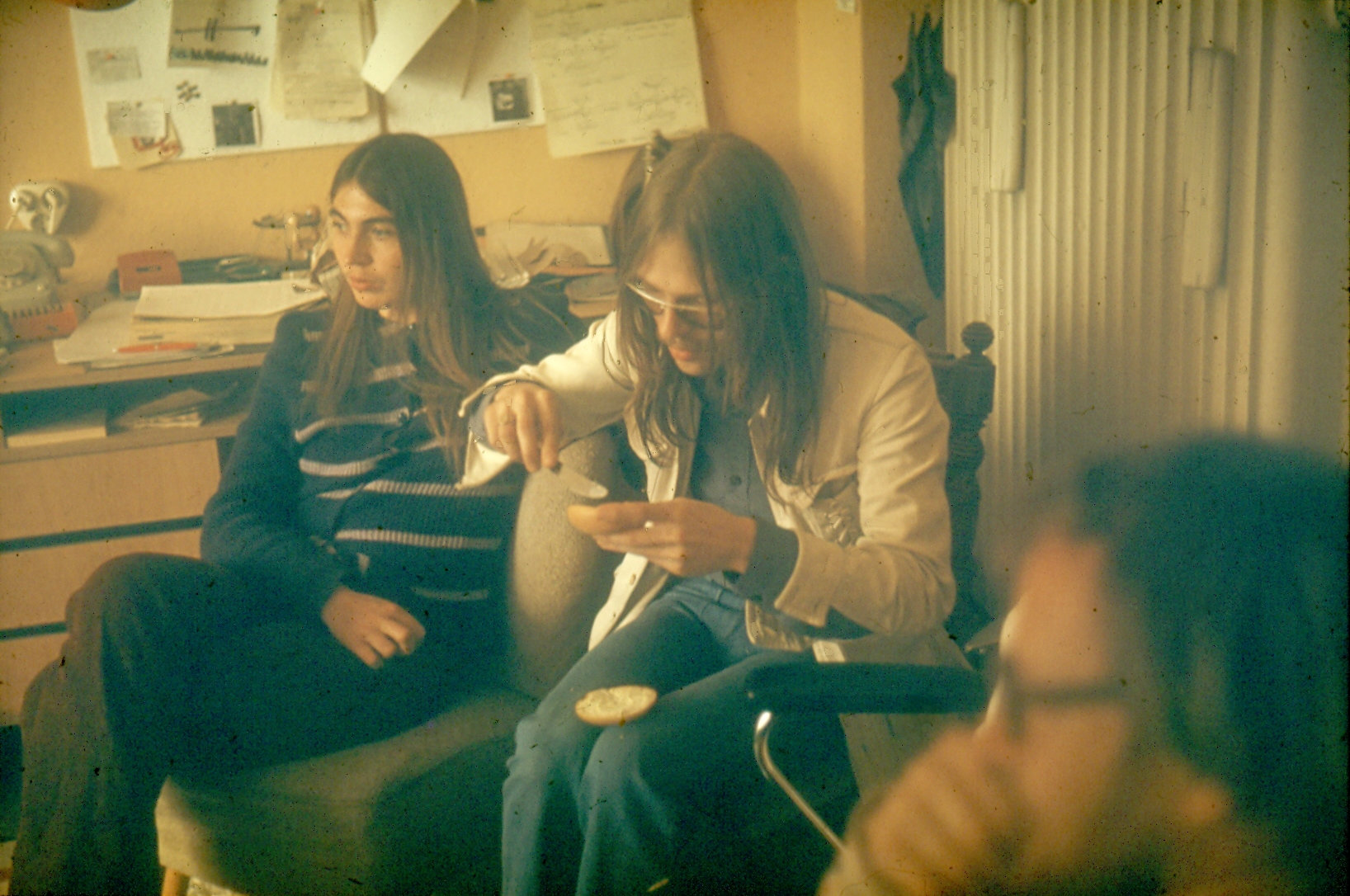

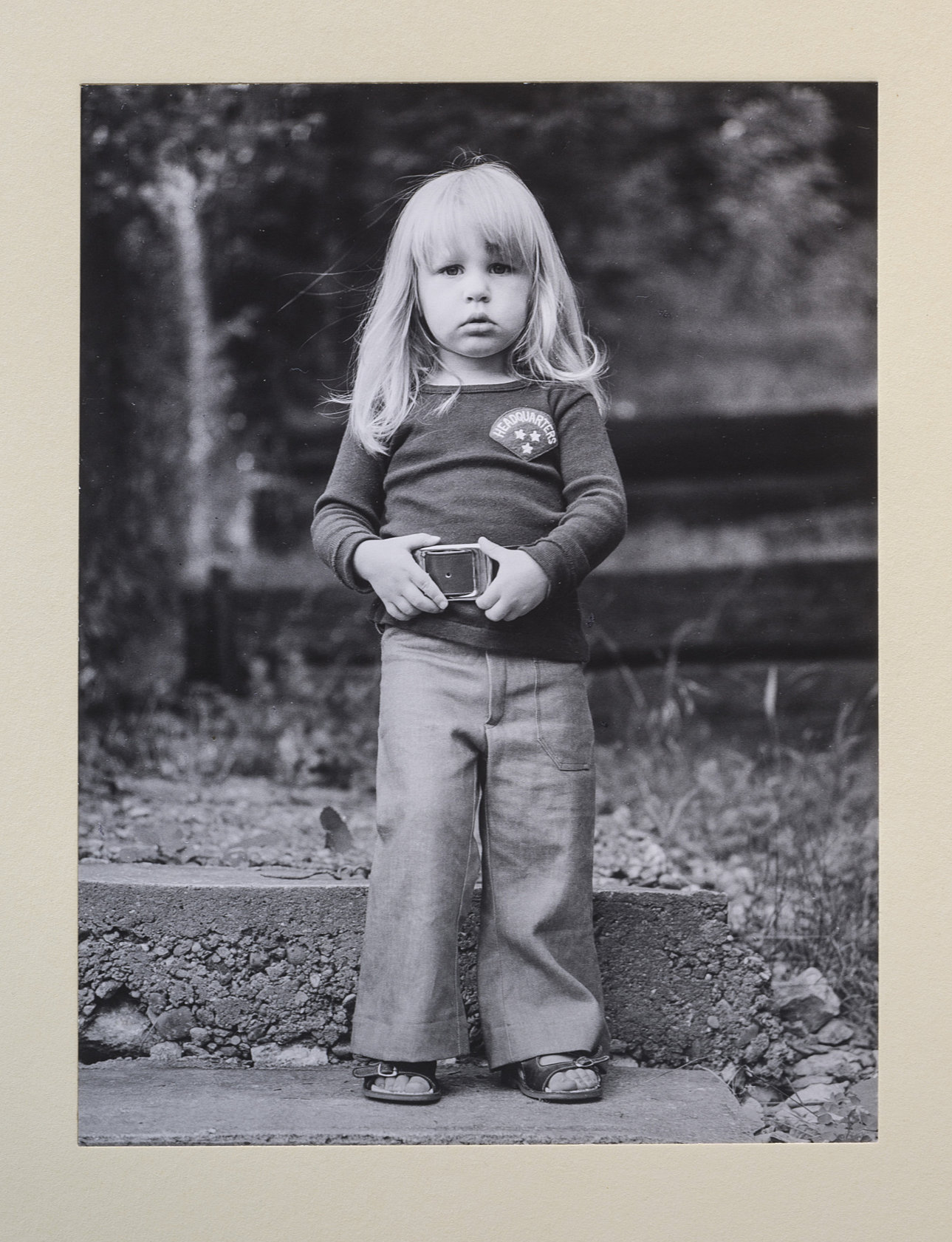

Es war zu Beginn der Lehre, als ich von daheim auszog. Ich war gerade mal 17 und verstand mich auch jetzt nach der Schule nach wie vor schlecht mit meinem Vater. Wir hatten ständig Krach. Als mir der Sozialarbeiter unseres Kirchenclubs erzählte, dass mit Unterstützung des Jugendamts ein Verein gegründet wurde, um eine Wohngemeinschaft ins Leben zu rufen, die Jugendlichen Abstand von ihren Problemen zu Hause ermöglichen sollte, wurde ich sofort hellhörig. Aber mein Vater war natürlich strikt dagegen. Wie immer wollte er nichts von alldem wissen, was ihm irgendwie komisch vorkam.

Es bedurfte den Engelszungen meiner Mutter und des engagierten Sozialarbeiters, die ihn so lange bearbeiteten, bis er sagte: ›Na gut, dann macht doch, was ihr wollt.‹

Ich verdiente nur 165 Mark in meinem ersten Lehrjahr, aber weil der Verein die Miete übernahm und wir Zuschüsse vom Jugendamt bekamen, konnten wir unsere WG im Dachgeschoss der Weißenburgerstraße gründen. Sozialpädagogisch betreut, versteht sich. Hier wohnten wir zu viert mit einem Sozialarbeiter und seiner Frau und waren trotz aller Regeln und den ersten Rückschlägen glücklich und zufrieden. Ich erinnere mich zum Beispiel noch mit Grausen an mein erstes Gulasch (lacht). Das war eine Katastrophe. Wir wechselten uns mit dem Kochen ab und ich hatte mir nach allgemeiner Zustimmung der anderen vorgenommen, Gulasch zu kochen, auch wenn ich das noch nie vorher gemacht hatte. Ich schnitt das Fleisch in Würfel, kochte es, aber war einigermaßen überrascht, als es bloß zäher und zäher wurde. Ich kochte es und kochte es, aber es wurde nicht besser.

Bis jemand von den anderen einen Blick in den Topf mit heißem Wasser warf und meinte: ›Sag mal, muss man das nicht irgendwie anbraten?‹

Einmal aßen wir über Wochen nur Kartoffelbrei, weil wir uns mit einem Fünfkiloeimer mit endlichem Haltbarkeitsdatum etwas überschätzt hatten und immer wieder fluteten wir das Bad, weil jemand von uns vergaß, den Schlauch der Waschmaschine in die Badewanne zu legen. Eines Abends machten wir uns einen Spaß daraus, mit dem Luftgewehr von der Wohnung aus an die Fenster der Hauptpost gegenüber zu schießen. Ganz zum Leidwesen des armen Portiers, der vergeblich versuchte die Ursache der Geräusche auszumachen. Ein paar Tage später stand die Kriminalpolizei vor der Tür und wir hatten einen Gerichtsprozess wegen „groben Unfugs und Schießen in bewohnten Gegenden" an der Backe. So hatten wir unsere Anfangsschwierigkeiten, aber hielten uns größtenteils an die Regeln für das gemeinsame Zusammenwohnen. Eine dieser Vorgaben war, dass keine Mädels bei uns übernachten durften. Ich war mittlerweile schon ein halbes Jahr mit Marion zusammen, die ich bei uns im Kirchenclub kennengelernt hatte und auch wenn sie eine ständige Besucherin in unserer WG war, musste ich sie spät nachts immer mit dem Moped zum Bahnhof oder 30 Kilometer nach Hause fahren, bevor wir beide früh morgens wieder bei unseren Lehrstellen anzutanzen hatten.

Ich kam meine gesamte Lehre lang konsequent drei Jahre lang jeden Tag zu spät, was meinen Meister einige graue Haare kostete. Eigentlich ging meine Arbeitszeit von 8 Uhr bis 16:30 Uhr, aber weil ich jeden Morgen später dran war, einigten wir uns nach ein paar Monaten darauf, dass ich prinzipiell jeden Tag bis 17 Uhr zu arbeiten hatte. Was ich dann natürlich auch ohne Murren akzeptierte. Ich machte meine Arbeit gut. Ich unterstützte meinen Meister, wo es ging und begleitete ihn in die Betriebe, wenn er mich mitnahm, lernte alles über die Arbeit im Labor und wusste, wie man Repros macht, Filme entwickelt und Vergrößerungen anfertigt. In der Berufsschule lernte ich die theoretischen Komponenten des Berufs, wie z.B. Buchhaltung, das Ausrechnen von Brennweiten und Belichtungszeiten, alles über die Chemikalien bei der Laborarbeit. Ich kannte alle notwendigen Grundlagen.

Nur vom eigentlichen Fotografieren lernte ich nicht so wahnsinnig viel. Wir erfuhren nichts über praktisches Arbeiten, über Konzepte der Fotografie oder machten uns Gedanken über Gestaltung und Bildaufbau. Fotografie war eine rein handwerkliche Lehre und Lehrlinge waren im Grunde genommen billige Hilfskräfte. Das war bei anderen Ausbildungen genauso. Das höchste der Gefühle war, dass wir uns im Praxisunterricht ständig gegenseitig fotografierten, damit die Proträtfotografie auch bloß nicht zu kurz kam. Erst am Ende des zweiten Lehrjahrs hatte ich überhaupt mal meine erste eigene Kamera, als ich mir billig eine Praktika kaufte. Damit fing ich dann das erste Mal überhaupt an, eigene Fotos zu machen.«

Ich: »Wie hat sich das denn entwickelt von: ›Ich bin jetzt mit der Schule fertig und jetzt stolpere ich über die Lehre zum Fotografen und fang die halt mal an.‹ Wie war das dann während der Lehre? Hattest du überhaupt das Gefühl, dass das zu dir passt? Hast du darüber nachgedacht?«

Vater: »So viele Gedanken hab ich mir in dieser ganzen Zeit damals nicht darüber gemacht. Das war halt so: Ich lerne jetzt Fotograf. Peng! Das war so. Dass ich mich jetzt, wie man sich das heute so vorstellt, damit beschäftigt hätte ›Oh, was kann man denn fotografieren, wie sind denn die anderen Fotografen und überhaupt‹, so war das nicht. Man wusste, man macht dann später einen Job, den man jetzt lernt. Und natürlich will man damit auch mal irgendwann mehr machen, aber was genau, das war alles sehr nebulös.«

Ich: »Aber das heißt - wenn ich das jetzt richtig verstanden habe - im Endeffekt hast du quasi diese Lehre bekommen und dich einfach damit „abgefunden", das ist jetzt das, was ich mache. Oder?«

Vater: »Kann man so sagen, ja. Ich hatte keinen Anspruch an diese Lehre, an diese Ausbildung, außer sie vernünftig zu Ende zu bringen. Für viele, die mit mir lernten, war das klarer. Die haben ihre Ausbildung in ihren Betrieben gemacht und meistens wurden sie dann auch von ihren Betrieben übernommen und haben dann da weiter Porträts, Passbilder und Hochzeiten fotografiert. Das war deren Zukunft. Viele von denen, die mit mir ihre Ausbildung gemacht haben, waren Söhne oder Töchter von Inhabern von Fotogeschäften. Und die haben dann irgendwann natürlich das Geschäft übernommen. Das war oft so und für die war der Weg ganz klar.«

Ich: »Das heißt, der Standard war eigentlich, dass man eine Lehre gemacht hat und dann ist man im Betrieb geblieben oder zurück in den Betrieb von Papa oder Mama gegangen.«

Vater: »Ja, genau.«

Ich: »Und ist dann bei dem geblieben, was man getan hat.«

Vater: »Ja, das war der Standard.«

Ich: »Aber dann war das ja schon so, dass man sich nicht so sehr über seine Arbeit definiert hat, so wie das vielleicht heute der Fall ist.«

Vater: »Ich weiß natürlich nicht, wie es bei anderen war. Bei mir war das nicht so. Also, dass ich jetzt das Ziel und den Plan hatte, großer Fotograf zu werden oder ganz bestimmte Vorstellungen davon hatte, wie das dann weitergehen soll, mit meiner fotografischen Karriere. Davon hatte ich keine, überhaupt keine Vorstellung.«

Ich: »Wenn ich das mal mit mir oder auch mit Menschen aus meinem Umfeld vergleiche - ich würde jetzt sogar mal behaupten mit meiner Generation: Da ist eigentlich immer die Frage zentral, passt das, was ich mache, eigentlich zu dem, was ich bin. Das heißt, wahrscheinlich würde man keine Lehre zum Fotografen oder zur Fotografin machen wollen, wenn man dabei nicht das Gefühl hätte ›Ah, darüber definiere ich mich. Das ist das, was mich erfüllt.‹ Natürlich vorausgesetzt, man hat das Privileg darüber nachzudenken und frei zu entscheiden. Dann ist das ein ganz zentrales Thema heutzutage - zumindest für viele, die ich eben kenne. Dass man im Endeffekt für das, was man arbeitet auch irgendwie gemacht ist, dass man damit glücklich wird, dass man irgendwie darüber das Gefühl bekommt, seinem Leben Sinn zu geben. Also man definiert sich heute selbst viel mehr über Arbeit. Zumindest habe ich das Gefühl von dem, was du eben gesagt hast. Weil bei dir war das ja mehr so: ›Okay, ich lerne das jetzt, ich werde Fotograf, ich weiß nur noch nicht in welcher Form.‹«

Vater: »Ich weiß nicht, was ich dann damit anfange letztendlich. Ja.«

Ich: »Und mit Beginn der Ausbildung war dann auch klar, ich mache jetzt die Lehre fertig und ich werde jetzt Fotograf?«

Vater: »Das war klar. Ja, sicher. Ich bin dann Fotograf. Was ich dann damit mache und wie das dann weitergeht... Darüber hatte ich mir zu der Zeit überhaupt keine Gedanken gemacht. Es war eigentlich sogar so, als ich dann fertig war mit der Lehre, hatte ich eigentlich erstmal die Nase voll davon.«

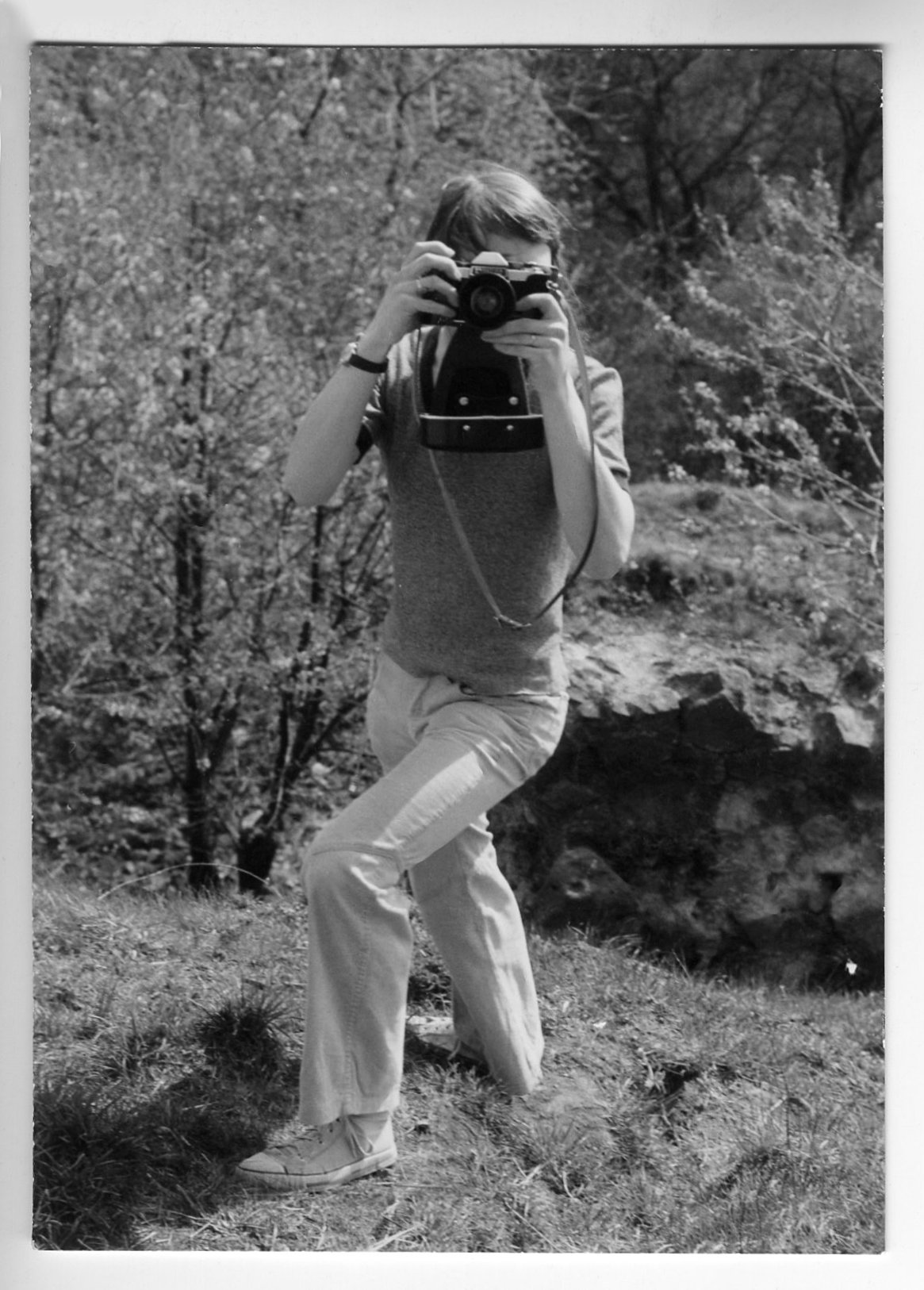

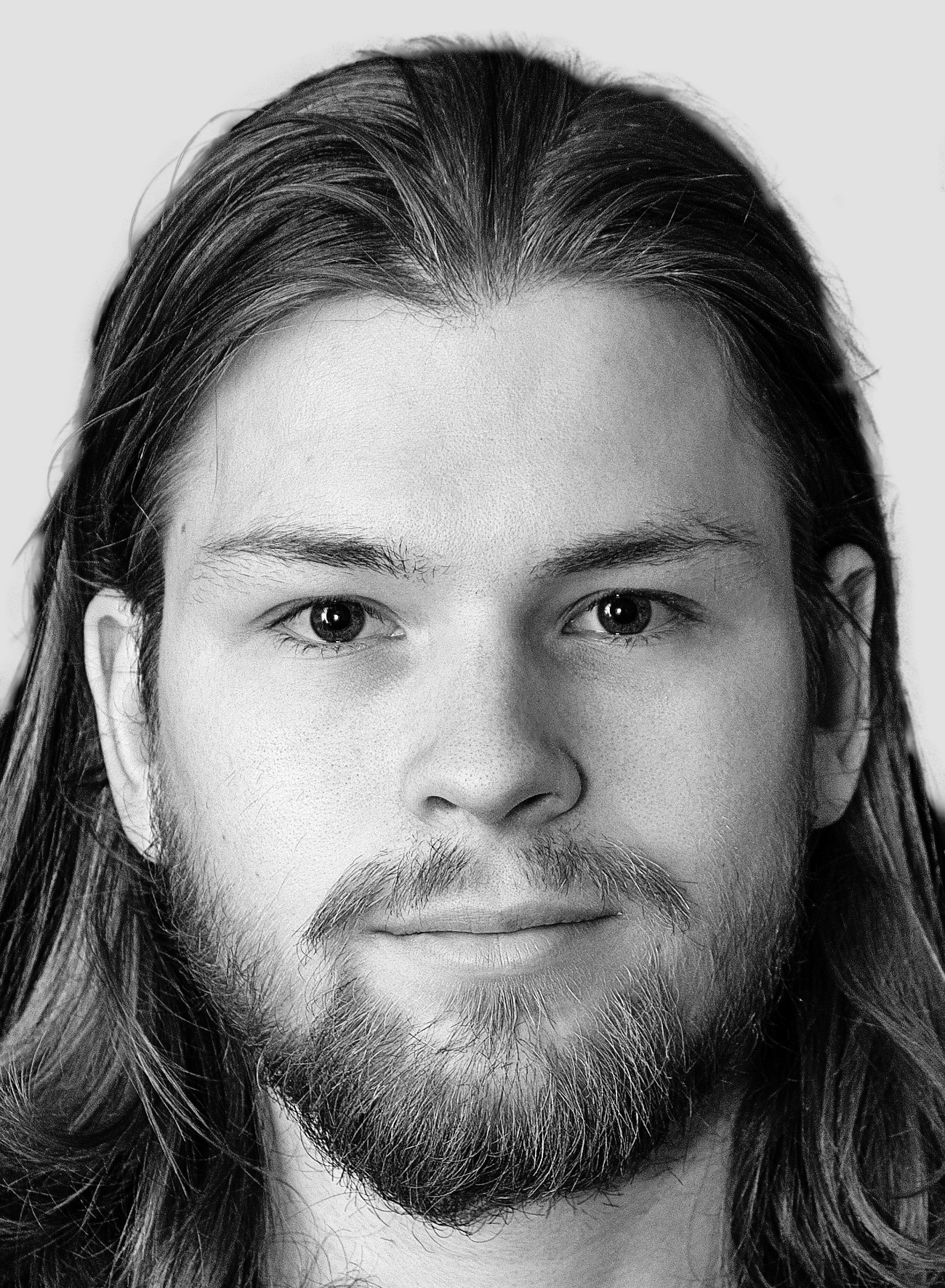

Sein Bild

Mein Bild

Durstig auf der Treppenstraße

Vater: »Ich wusste, dass ich Zivildienst machen musste, sobald meine Lehre vorbei war. Die Musterung war schon eine Weile her, aber ich hatte alle nötigen Anträge gestellt, um den Wehrdienst zu verweigern, was in den folgenden Verfahren auch anerkannt worden war. Normalerweise wurde den Zivildienstleistenden irgendeine Stelle zugewiesen. Eine Pflegeeinrichtung oder ein Krankenhaus und in der Regel schickten sie die Leute auch möglichst weg von zu Hause. Wahrscheinlich um den Wehrdienstverweigernden das alles noch ein bisschen umständlicher zu machen. Aber ich stellte fest, dass man sich auch selbst um eine Zivildienststelle kümmern konnte, weil sie Schwierigkeiten hatten für die vielen Leute, die nicht zur Bundeswehr wollten, überhaupt genug Stellen zu finden. Über den Sozialarbeiter aus dem Kirchenclub fand ich eine Stelle in der frisch gegründeten Teestube. Es war 1972 und es stand gerade eine Documenta an und die zuständigen Behörden hatten Angst, dass Kassel mit der Documenta von Drogen und Abhängigen überschwemmt werden würde. Die Teestube sollte eine Anlaufstelle werden. Für Jugendliche generell, aber auch als Möglichkeit, Menschen mit Drogenproblemen aufzufangen. Mit dem höchst offiziellen Namen: „Beratungsstelle für Jugendliche und Drogengefährdete". Marion und ich waren mittlerweile zusammengezogen, was für ein unverheiratetes Paar damals nicht einfach war und sie fing genau wie ich an, in der Teestube zu arbeiten. Wir bekamen genug Geld und natürlich nahm der Bedarf der Einrichtung auch nicht ab, als die Documenta vorbei war und die Teestube blieb bestehen.

Die Arbeit war schon stressig, aber für einen Zivildienst auch ein verhältnismäßig einfacher Job. Es gab viele Leute, die in Behinderteneinrichtungen, Krankenhäusern oder Altenheimen viel anstrengenderer Arbeit nachgingen. Unsere Tätigkeit war eher psychisch belastend. An der Theke schenkten wir Tee aus, schmierten Schmalzbrote und unterhielten uns bei Bedarf mit den Leuten, die auf den Matratzen der mit alten Möbeln vom Sperrmüll eingerichteten großen Teestube saßen und Lust auf Gespräche hatten. Immer wieder hatten wir es aber auch mit schlimmen Fällen zu tun, die Sozialhilfen oder einen Schlafplatz brauchten oder betreut werden mussten. Wir waren ein gutes Team und machten glaube ich auch einen guten Job.

Im hinteren Bereich der Teestube hatten wir noch unsere Kreativräume, in denen gemalt und getöpfert werden konnte und wo Musik gemacht wurde. Unter anderem bot ich hier auch an, mit Polaroidaufnahmen herumzuexperimentieren. Das war das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigte, wie spontane Fotografie funktionierte und was man damit machen konnte. Experimente waren in meiner Lehre nie ein Thema gewesen. Da ging es nicht um den kreativen Umgang mit Fotografie. Wo kommen wir denn da hin? Wir waren ja schließlich ein handwerklicher Betrieb. Da hieß es nur: ›Das muss gemacht und das muss erledigt werden.‹ Ich hatte auch nach wie vor meine Kamera und fotografierte auch wieder mehr. Das erste Mal kaufte ich mir überhaupt auch mal Bücher und beschäftigte mich mit dem Thema Fotografie. Aber durch meine Arbeit in der Teestube hatte ich auch genug zu tun und die Fotografie rückte in den Hintergrund.«

Ich: »Also während der Zivildienstzeit war das einfach nicht so ein Thema?"

Vater: »Ja. Da war ja klar, jetzt mache ich erstmal meinen Zivildienst und in der Zeit kann ich eh nichts anderes machen. Das dauerte ja damals fast zwei Jahre, da hab ich mich nicht groß gekümmert, was danach wird. In dieser Zeit heirateten Marion und ich. Warum wir eigentlich geheiratet haben, kann ich dir gar nicht sagen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich könnte sagen wegen des Geldes, aber das stimmt auch nicht. Wir waren ja beide noch sehr jung... Tatsächlich ja. wir waren noch so jung (kichert in sich hinein). Vielleicht haben wir einfach beide irgendwas gesucht, woran man sich festhalten konnte.

Zu dieser Zeit schlug dann auch eines Tages zufällig Mampf in Kassel auf. Er war mit seiner Frau unterwegs in Deutschland auf der Suche nach einer Zivildienststelle. Ob die beiden einfach mit dem Zug losgefahren sind und gedacht haben ›Wir gucken mal‹, keine Ahnung. Jedenfalls stiegen sie in Kassel am alten Hauptbahnhof aus, weil sie sich dachten: ›Ach Kassel, da haben wir schonmal was von gehört. Das ist doch eigentlich eine ganz nette Stadt‹ Dann standen sie da, mitten in der Stadt auf dem Rainer-Dierichs-Platz und gingen ohne sich auszukennen schnurstracks vom Bahnhof weg die Treppenstraße nach unten. Und wenn die beiden weiter geradeaus gegangen wären bis zum Friedrichsplatz, dann wären Mampf und ich uns wahrscheinlich nie begegnet. Aber stattdessen blieb Mampf stehen.

Wie er schon damals war, hatte er unterwegs auf der Treppenstraße Durst bekommen und dachte: ›Ach, ich müsste unbedingt mal ein Bier trinken.‹

Also kehrten er und seine Frau irgendwann mittags in eine Kneipe auf der Treppenstraße ein und tranken an der Bar ein Bier. Und wie es der Zufall so wollte, saß neben ihm ein Bekannter von mir, der ab und zu bei uns in der Teestube zu Gast war und sicherlich auch an diesem Mittag nicht erst sein erstes Bier trank.

Er kam mit Mampf ins Gespräch und fragte ihn: ›Ja, was machst du denn hier? Und wo kommst du denn her?‹

Mampf nahm einen großen Schluck aus seinem Bier: ›Aus Amorbach. Bei Aschaffenburg in der Nähe.‹

Sein Gesprächspartner zuckte die Schultern und Mampf fuhr fort: ›Wir sind gerade unterwegs und ich suche eigentlich eine Zivildienststelle.‹

›Ach, dann schaut doch mal da oben am Ständeplatz‹, schlug mein Bekannter vor. ›Da gibt's so eine Teestube. Ich glaube, die haben auch Zivildienststellen.‹

Mampf trank sein Bier aus, er und seine Frau tippelten Richtung Ständeplatz und so kam es, dass die beiden keine 15 Minuten später in der Teestube aufschlugen und Mampf sagte: ›Grüß Gott! Ich suche einen Platz als Zivildienstleistender.‹

Tja und so lernte ich Mampf kennen. Wie gesagt reiner Zufall. Aber das ist quasi der Grund, aus dem ich heute hier bin. Er begann seinen Zivildienst in der Teestube, wir freundeten uns miteinander an und dann verging erstmal wieder ein bisschen Zeit.

Ich beendete meinen Zivildienst und nach fast fünf Jahren auch die Beziehung zu Marion. Wir stritten uns nie richtig, es gab keine große Tragödie. Wir merkten einfach nur, dass der Zeitpunkt gekommen war und beschlossen uns zu trennen.

Und dann, nach dem Ende meiner Zivildienstzeit, dachte ich bei mir: ›Naja gut, es wird Zeit wieder mit der Fotografie weiterzumachen.‹«

Vater

mit 23

Ich

mit 22

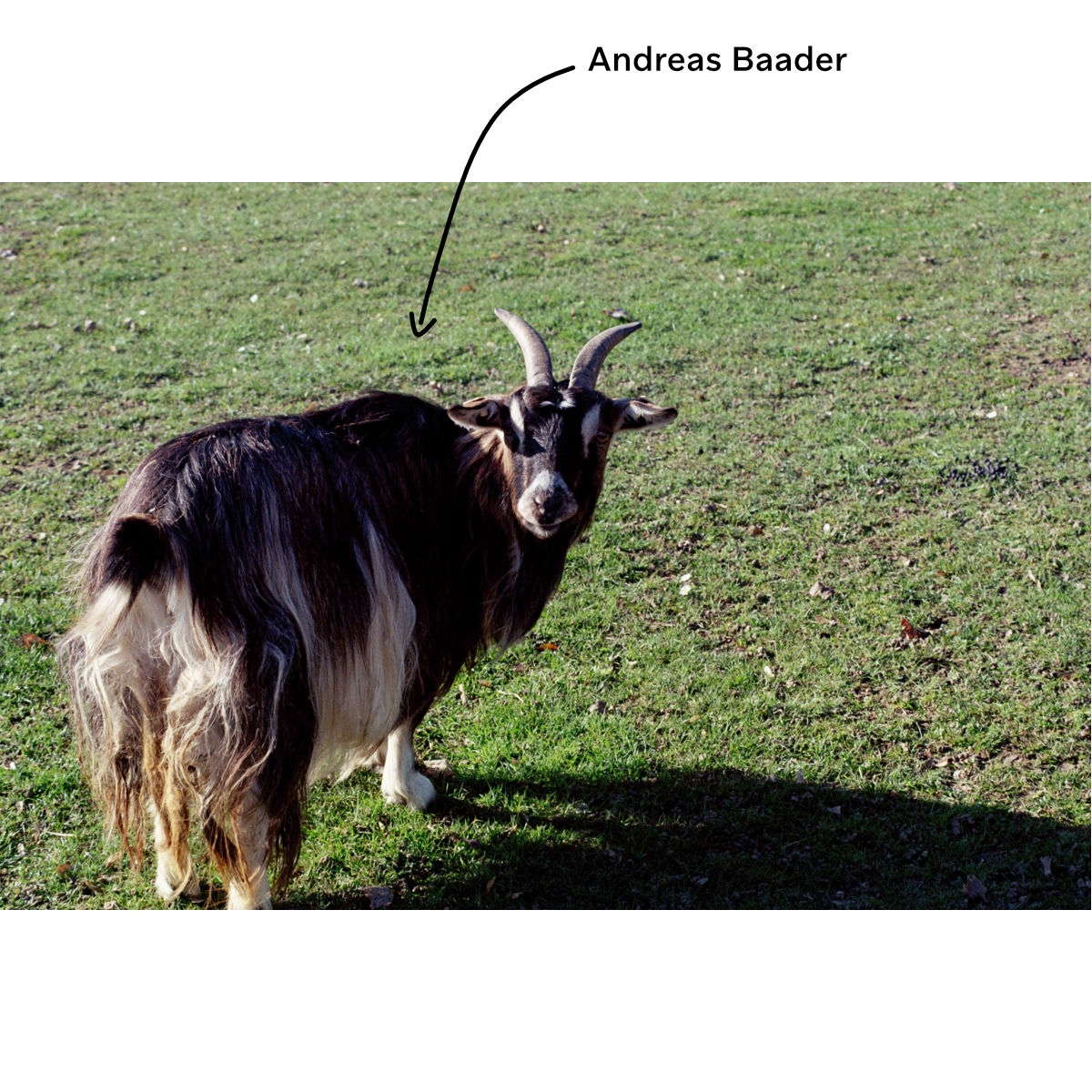

Das ist der Andreas Baader

Vater: »Ich hatte nach wie vor im Kopf: Ich will Fotograf sein und ich will damit auch irgendwann Geld verdienen. Aber wie und in welcher Form das funktionieren sollte, davon hatte ich keine Ahnung. Ich wusste nur, was ich nicht wollte. Ich wollte keine Porträts und ich wollte keine Passbilder machen und ich wollte nicht in irgendeinem Laden Filme verkaufen. Und vor allen Dingen wollte ich keine Hochzeiten fotografieren. Wenn überhaupt, wollte ich in Richtung Werbung, Industrie- und Architekturfotografie gehen. Diese grobe Richtung hatte ich im Hinterkopf und das hatte ich in meiner Lehre ja auch ein bisschen gelernt, wenn auch nicht viel. Aber was ich von professioneller Werbefotografie wusste, das konnte man in der Pfeife rauchen. Meine Abschlussmappe für die Gesellenprüfung war zum Beispiel grauselig. Da rollen sich einem die Fußnägel hoch. Aber ich hatte durch meine Zeit in der Teestube ein bisschen Geld angespart und wollte nach meinem Zivildienst mit der Fotografie Fuß fassen.«

Ich: »War dann Existenzangst auch etwas, das dich beschäftigt hat?«

Vater: »Nö.«

Ich: »Also war es jetzt nicht so, dass man dachte, ich weiß nicht, wie es überhaupt weitergeht?«

Vater: »Nein, das war nie ein Thema. Weil wie gesagt, zu der Zeit... Ich meine, das sagt man ja heute auch so, auch wenn das heute eher zynisch ist, aber damals war es wirklich so: Wenn du gewollt hast und dazu bereit warst, hast du irgendeinen Job gekriegt. Ich habe ja selbst auch genug Jobs gemacht. Ich habe auf dem Friedhof gearbeitet, als Security nachts einen Großmarkt bewacht, bei der Post im Schichtdienst gearbeitet, bin nachts Taxi gefahren und war Kurierfahrer und Bordfotograf. Du konntest damit genug Geld verdienen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Also das war immer möglich, was heute ja oft nicht mehr der Fall ist.«

Ich: »Dabei bekommt man ständig gesagt, man könne sich ja komplett selbst verwirklichen, egal was man tut.«

Vater: »Was auch ein Quatsch ist.«

Ich: »Was absoluter Unsinn ist und ganz viele Dinge ignoriert. Existenzangst ist heute ein riesen Thema. Ganz viele Menschen sind geprägt davon und können beruflich auch definitiv nicht tun, was sie wollen.«

Vater: »Also Existenzangst kannte ich überhaupt nicht. Es gab bestimmt auch Leute, bei denen das anders war. Aber insgesamt war das früher sicherlich deutlich weniger ausgeprägt als heute. Insgesamt gesehen. Das lag zwar zum einen an bestimmten Teilen meiner Generation, aber zum anderen auch an der Zeit. Viele dachten sich: ›Ich mache das, was ich heute mache und mal sehen, was morgen wird und dann sehen wir weiter.‹ Für uns war das einfach so. Man hat da mehr von heute auf morgen gelebt. Das hatte natürlich Vorteile. Vieles entstand aus dem Bauch heraus und war spontaner. Nichts war so festgelegt, die ganze wirtschaftliche Situation war eine andere und die Arbeitssituation war auch eine andere. Du hast jederzeit etwas zum Wohnen gefunden, du hast jederzeit einen Arbeitsplatz gekriegt, wenn du wolltest. Du konntest jederzeit irgendwie Geld verdienen oder irgendwie wohnen. Das war nie eine Schwierigkeit. Und allein das gab uns einfach die Sicherheit uns wirklich keine Gedanken darüber zu machen ›Ja, was ist denn dann morgen?‹

Für mich sollte es sogar noch ein, zwei Jahre dauern, bis ich meinen ersten richtigen Job als Fotograf hatte. Es war Wochenende, als ich zufällig eine Anzeige in der Zeitung sah: „Werbeagentur. Fotograf gesucht. Rittergut Niederbeisheim".

Ich hatte gerade erst einige Bilder gemacht und mir daraus eine Fotomappe zusammengestellt, also dachte ich mir: ›Naja egal, warum nicht einfach versuchen?‹

Ich rief die Nummer an, die in der Anzeige abgedruckt war und eine männliche Stimme am anderen Ende der Leitung bot mir an: ›Jaja, klar. Sie können gleich vorbei kommen. Heute Nachmittag.‹

Also packte ich meine Fotomappe ein und fuhr ein gutes Stück raus aus Kassel, zunächst über die Autobahn bis zum Rasthof Hasselberg und die restliche Strecke die Landstraße entlang vorbei an Feldern und Käffern bis nach Niederbeißheim. Mitten im Ort hielt ich vor einem Grundstück, das von hohen Steinmauern umgeben war. Das war die Adresse, die ich bekommen hatte. Hinter den Mauern konnte ich nur das Gebälk alter Fachwerkhäuser erahnen. Ich stieg aus dem Auto aus, lief auf das große Holztor zu und sofort ertönte von innen Hundegebell.

›Oh, oh‹, dachte ich bei mir und drückte etwas zögerlich auf die Klingel. Es dauerte einen Moment, bis das Tor geöffnet wurde und mir ein Typ Ende 30 im Schlabberlook überschwänglich die Hand schüttelte.

›Ja, guten Tag, guten Tag. Kommen Sie rein, machen Sie die Tür zu‹, grinste er mich an und klopfte mir auf die Schulter.

›Karl-Heinz Wagner‹, sagte er und trat einen Schritt zur Seite, um mir mit einer ausladenden Geste den Blick auf Haus und Hof freizugeben.

›Mein bescheidenes Heim‹, lachte er dröhnend.

Wir standen in dem riesigen Innenhof eines Ritterguts. Schönes, altes Kopfsteinpflaster war umgeben von mehreren Gebäuden. Alles alte Fachwerkhäuser. In der Mitte des Hofs schwammen ein paar Enten gemächlich auf einem großen Teich und unter einem großen Baum war ein anthrazitfarbener Porsche geparkt. Gerade lief ein Ziegenbock nur einige Meter vor uns genüsslich kauend über den Hof.

Wagner zeigte auf den Ziegenbock: ›Das ist der Andreas Baader‹, sagte er beiläufig und lief mit großen Schritten über das Kopfsteinpflaster. ›Ich führ Sie mal rum.‹

Wagner war schon halb über den Hof, bis ich alle Eindrücke verarbeitet hatte und ihm kopfschüttelnd folgte. Im Vorbeilaufen nickte ich Andreas Baader zu, der mich ignorierte und auf ein Büschel Gras zusteuerte.

›Was ist denn das für ein Vogel?‹, murmelte ich und schloss zu Wagner auf.

Das Rittergut war riesig, überall liefen tausende Tiere herum. Ich sah die Hunde, in ihrem Zwinger, es gab die Enten auf dem Teich, ein Esel lief spazieren, Ziegen und Hühner gingen ihren Tätigkeiten nach und Katzen lagen faul in der Sonne herum. Und alle Tiere in diesem Hof waren nach RAF-Leuten benannt. Neben Andreas Baader traf ich noch Gudrun Ensslin und natürlich auch Ulrike Meinhof. Wir liefen vorbei an einem Traktor und an einem alten Feuerwehrauto, die in einer Scheune geparkt waren und Wagner zeigte mir ein paar der Häuser, bevor wir uns in sein Büro setzten.

Geschäftstüchtig reichte ich ihm meine Fotomappe, aber das schien ihn nicht sonderlich zu interessieren.

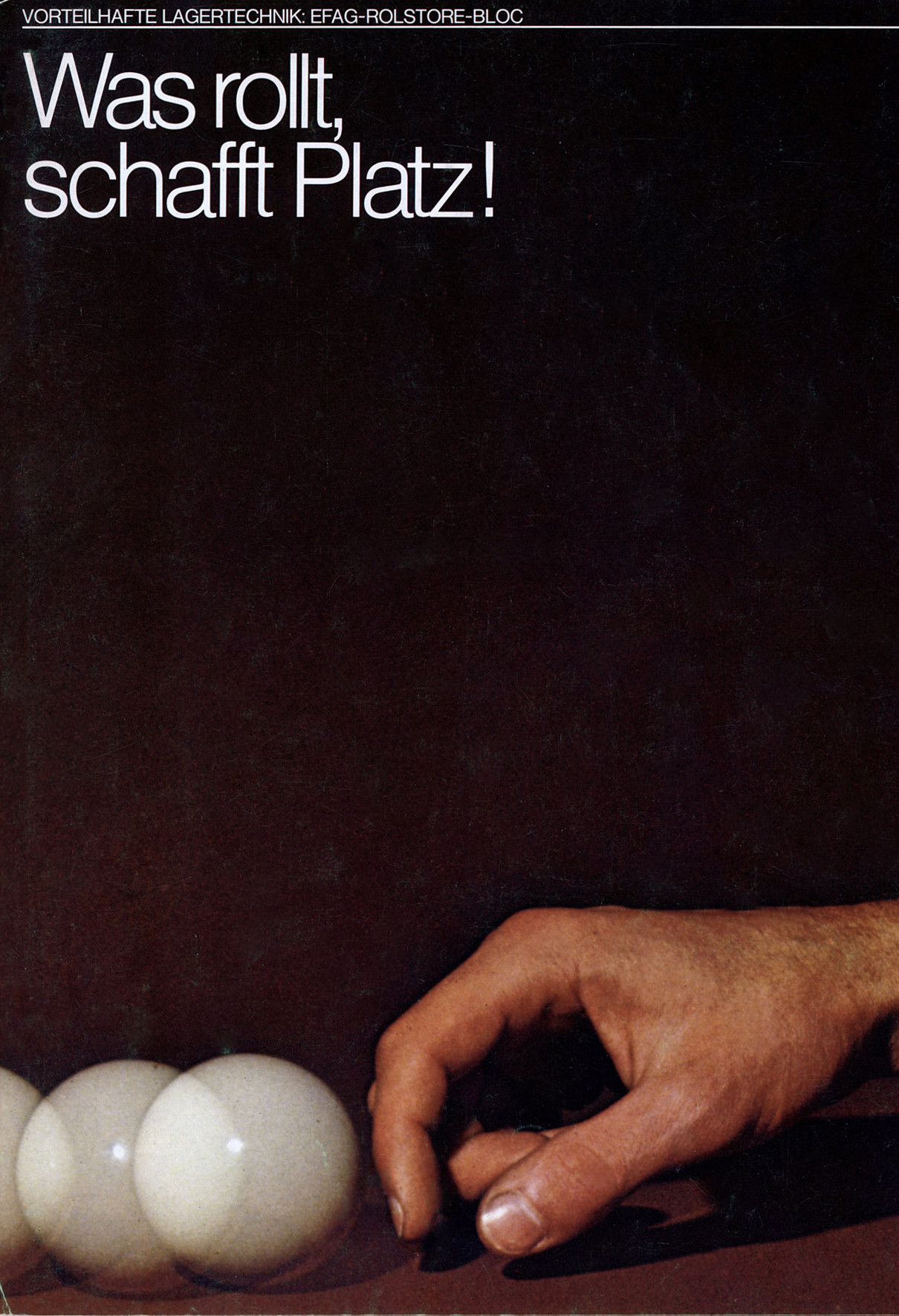

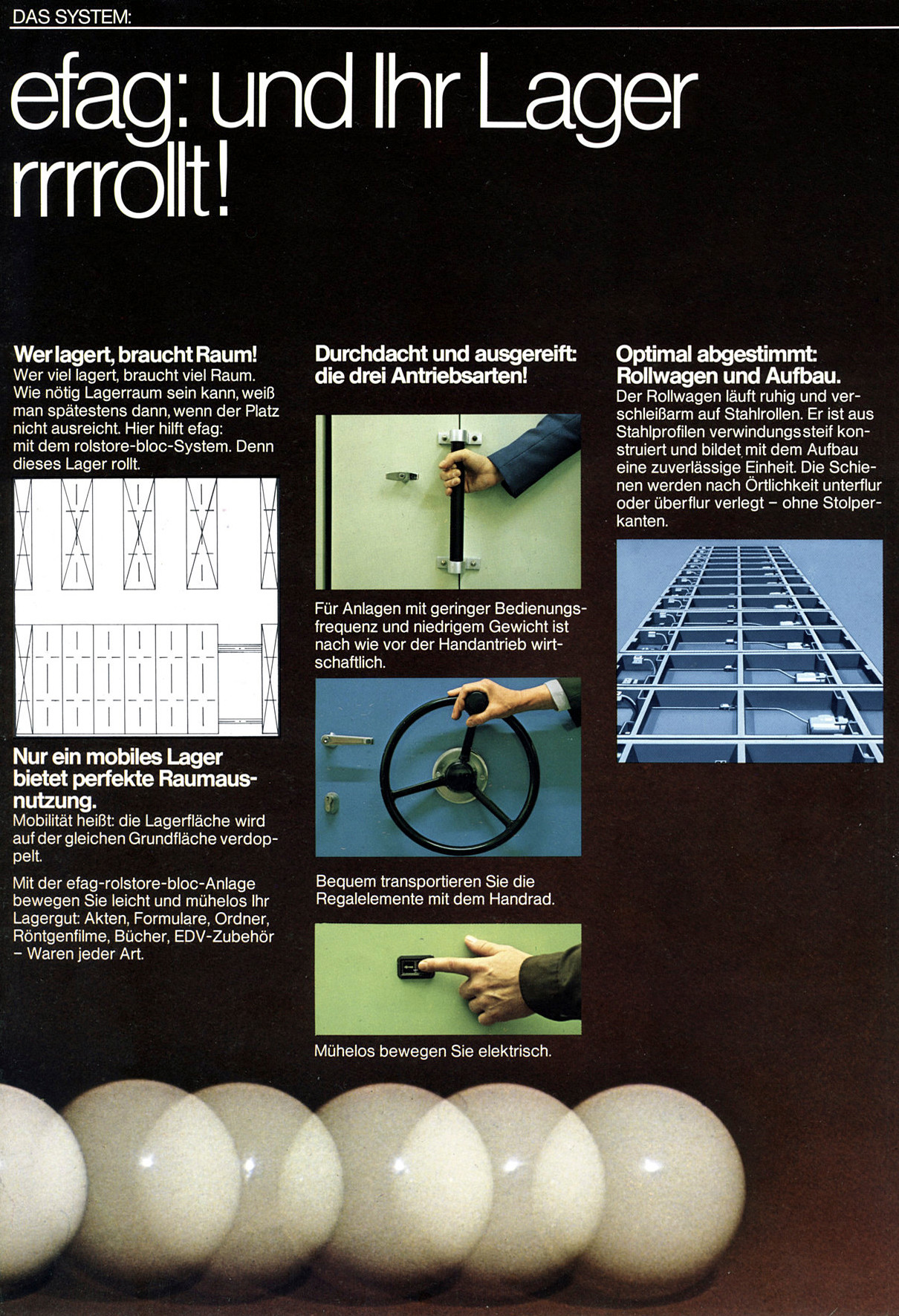

›Ja, wissen Sie was, ich muss da einen Prospekt machen. Für eine Firma, die machen Rollregale. Das stell ich mir irgendwie so vor, den Umschlag... Braun!‹ Wagner pausierte nachdenklich.

Irgendwie macht er den Eindruck auf mich, als machte er sich gerade das erste Mal Gedanken über den Prospekt.

Dann schien ihm etwas einzufallen: ›Also die Headline von dem Prospekt soll sein: „Was rollt, schafft Platz.“‹

Er blickte mich über seinen Schreibtisch hinweg an und ich nickte bestätigend.

Auch Wagner nickte bestätigend: ›Und ich hätte da gerne irgendein Motiv vorne drauf, das eben das Rollen irgendwie symbolisiert. Sie wissen schon. Ich will da nicht so ein Regal abgebildet haben, sondern irgendein Motiv eben. Machen Sie mir da mal was und wenn Sie das gemacht haben, melden Sie sich wieder. Ich suche einen freien Fotografen und wenn das klappt, dann kommen wir vielleicht zusammen.‹

Damit war die Audienz beendet. Ich fuhr nach Hause und dachte darüber nach: ›Was macht man wohl zu dem Thema?‹

Zumal Bewegung und Fotografie... Das ist immer eine schwierige Geschichte. Wie sollte ich das visualisieren? Was rollt schafft Platz... Ich überlegte hin und her, bis mir die Idee kam: Billardkugeln. Das war doch was. Die rollen. Und eine Kugel war ja immerhin auch ein Symbol für etwas, das rollt. Ich besorgte mir einen braunen Karton und baute ihn gebogen für den Hintergrund auf, sodass man keinen Knick sah. Als Hohlkehle quasi. Dann besorgte ich mir weiße Billardkugeln, dunkelte den Raum ab und legte los. Für den Trick, auf dem Foto keine statischen Kugeln zu haben, sondern Bewegung darzustellen, brauchte ich einen Moment. Ich musste die Kugeln unterschiedlich lange mit unterschiedlichen Belichtungszeiten abbilden. Ich belichtete die erste Kugel mit der richtigen Belichtungszeit. Dann versetzte ich sie auf demselben Foto weiter zur Seite und veränderte die Belichtungszeit, bevor ich wieder ein Foto der Kugel machte und sie zur Seite bewegte. Mit jedem Mal belichtete ich die Kugel in Abstufungen kürzer, sodass sie weniger hell zu sehen war. Dadurch entstand ein Wischeffekt. Ich ließ die Fotos entwickeln, eine Vergrößerung machen und griff ein paar Tage später zum Telefon: ›Ich hab da was‹, sagte ich, stieg in mein Auto und fuhr nach Niederbeisheim.

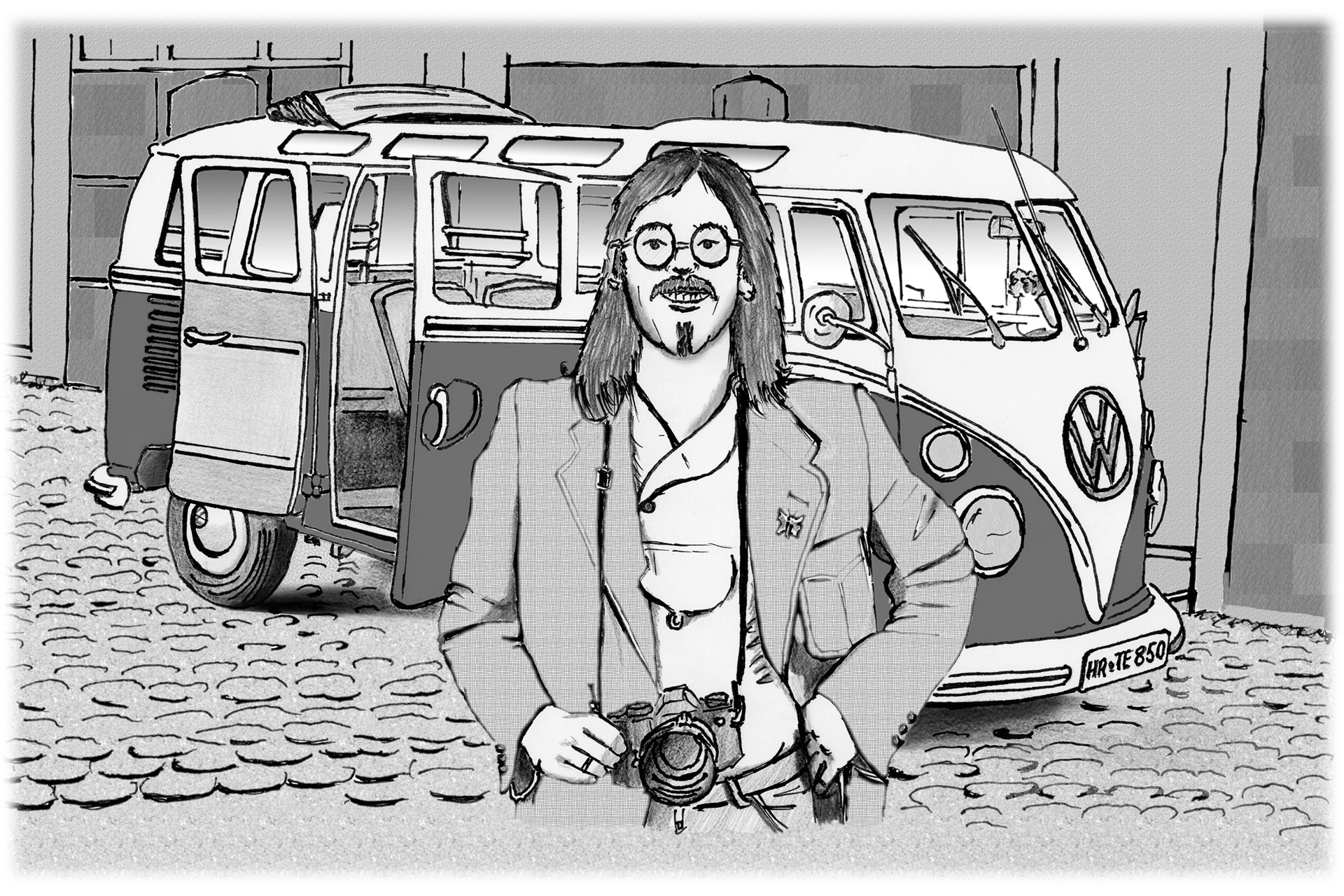

Ich blieb über ein Jahr lang bei Wagner. Nach meinem ersten bezahlten Auftrag mit den Billardkugeln arbeitete ich für die APA Werbeagentur, die hauptsächlich aus ihm bestand. Wagner erteilte mir Aufträge und ich fuhr mit seinen Geräten in einem schönen, alten VW Samba-Bus in Betriebe und zu Kunden, um Fotos zu machen.

Er besaß eine alte Braun Blitzanlage und eine Großbildkamera, weil er der Meinung war: ›Je größer das Dia ist, desto besser ist die Qualität.‹ Womit er im Prinzip auch Recht hatte.

Die Filme schickten wir zur Entwicklung nach Stuttgart ins Fachlabor und hatten sie mit Expressversand nach frühestens zwei bis drei Tagen wieder zurück.

Nach einem halben Jahr kam Mampf dazu.

Wagner lag mir schon eine Zeit lang ständig in den Ohren: ›Ich brauche Leute! Kennen Sie da keinen? Sie kennen doch Leute. Ich brauche einen Grafiker.‹

Und ich kannte tatsächlich Leute. Mampf studierte gerade Grafik an der HbK in Kassel und brauchte auch irgendwie Geld. Ein für Wagner typisches ›Hier Herr Pfeiffer, machen Sie mal‹ später stieß Mampf zur APA Werbeagentur dazu. Ich fotografierte und Mampf machte die Grafik. Er zeichnete per Hand Entwürfe und Schriften und klebte die entsprechend vergrößerten Fotos zu den fertigen Layouts.

Außer uns gab es nur eine Putzkraft und eine Köchin. Zwei jüngere Leute aus dem Dorf, die Wagner beschäftigte. Er selbst lebte auf dem Rittergut mit seiner Frau und seinem Sohn, die wir nie zu Gesicht bekamen. Wagner saß den ganzen Tag an seinem Schreibtisch, entwickelte irgendwelche Ideen, machte Konzepte und scribbelte irgendwelche Layouts. Er saß morgens in seinem Büro, wenn Mampf und ich ankamen und wenn wir abends wegfuhren, saß er immer noch da. Zwischendurch packte er manchmal seinen ganzen Kram zusammen, stopfte alles in seine Mappe, sprang in seinen Porsche und düste los zu einem Kunden. Unterwegs fuhr er dann, kurz bevor er da war, an einem Rasthof raus, parkte und tauschte seinen Schlabberlook gegen einen Anzug. Wenn wir bis dahin noch keine Idee und kein Konzept für den Termin gefunden hatten, haute er auf dem Rasthof schnell irgendetwas aufs Papier, fuhr weiter zu seinen Kunden und verkaufte es. Und er verkaufte es meistens. Was das anging, war er wirklich genial. Und er ließ sich auch nie aus der Ruhe bringen. Einmal ließ er einen Typ aus dem Dorf mit seinem Porsche nach Dortmund fahren, um irgendein Gerät zur Reparatur zu bringen. Als der Typ den Porsche in den Acker setzte und einen Totalschaden verursachte, machte das Wagner gar nichts aus.

›Ja, passiert halt‹, sagte er schulterzuckend. ›Der ist halt zu schnell gefahren.‹

Wagner machte zwei Anrufe: Einen an seinen Versicherungstypen: ›Hier, wickel das ab‹ und einen an sein Autohaus.

Am nächsten Tag hatte er ein anderes Auto vor der Tür stehen und die Sache war für ihn erledigt.

Die Zeit bei Wagner, war auch das Jahr, in dem ich aus Kassel wegging. Mampf blieb bei der APA Werbeagentur und in Kassel wohnen, aber mich zog es woanders hin. Für viele war damals eigentlich die Regel: Du hast einen Job gelernt und den hast du deswegen gelernt, damit du danach damit Geld verdienen und eine Familie ernähren kannst. Schon während meiner Lehre war ich mit dieser Vorstellung irgendwie nicht glücklich, aber das war nicht bei allen so. Mein Bruder war da genau ein anderes Beispiel. Der ist ja im Prinzip auch meine Generation.

Aber für ihn war offenbar klar: ›Ich mache meine Lehre, wenn ich meine Lehre gemacht habe, dann will ich möglichst übernommen werden, mich am besten noch irgendwie verbessern und dann will ich heiraten, eine Familie gründen, ein Haus haben und mein Leben leben.‹ Das waren nicht meine Vorstellungen, aber natürlich auch okay. Er ist seinen Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen.«

Ich: »Gut, das gibt es ja heute immer noch, so ist es ja nicht.«

Vater: »Ja, klar.«

Ich: »Deswegen finde ich es gerade interessant, wenn wir uns beide vergleichen. Weil ich meine natürlich, es gibt immer Leute, die andere Vorstellungen vom Leben haben, so wie es dir damals ging. Aber ich kenne auch Leute, die machen ihre Lehre, bleiben da wohnen, wo sie wohnen, die verdienen ihr Geld, versuchen im Betrieb aufzusteigen, haben dann eine Freundin oder einen Freund.«

Vater: »Treten in die Vereine ein.«

Ich: »Kaufen, bauen da ein Haus und gründen da ihre Familie. Also ich glaube, das gibt es sowohl jetzt, sowie es das auch früher gab. Interessant finde ich dann aber, dass unsere Denkweise da ähnlich ist, obwohl die Umstände ganz andere waren. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass es sich nicht komplett unterscheidet, dass man in den Tag hinein gelebt hat. Heute ist es zwar weniger so, wie du es ausgedrückt hast: ›Ich mach jetzt erstmal die Lehre zum Fotografen, ich weiß noch nicht genau, wo diese Karriere hinläuft oder was ich damit mache.‹ Dafür ist die Berufswelt heute viel zu stark von Karrieredenken und Existenzängsten geprägt. Aber nicht zu wissen, wo es hingeht, ist trotzdem etwas, was es heute immer noch gibt. Ganz viele Menschen, gerade aufgrund der Möglichkeiten, dass man eigentlich alles machen kann, was man will, haben nicht so diesen linearen, vorgegebenen Weg. Das gibt es glaube ich heute weniger. Also man studiert vielleicht was und macht vielleicht auch eine Ausbildung, kann danach aber immer noch etwas anderes machen und wo man dann letztendlich landet, das - würde ich sagen - ist ähnlich, zu dem, was du beschrieben hast. Man weiß nicht unbedingt, wo es einen hinführt. Ich hab nur das Gefühl, dass aber trotzdem mehr gefordert ist, sich damit auseinanderzusetzen, wo man landet.«

Vater: »Ich wusste schon, zumindest dann während der Lehre, wo ich landen will. Beruflich gesehen. Ich wusste, ich will in die Industrie- und Werbefotografie. Nur der Weg dahin war alles andere als geradlinig und ich habe auch immer wieder mit der Fotografie gehadert. Zwischendurch dachte ich mal, ich mache lieber eine Ausbildung zum Erzieher (lacht), bevor ich wieder zur Fotografie zurückfand. Aber dann, fünf Jahre später, landeten Mampf und ich hier in Aschaffenburg.«

Teil 2

The Rise And Fall Of

The Rise

Mampf und ich waren nach Aschaffenburg gekommen, um eine Werbeagentur zu gründen. Fast 5 Jahre lang hatten wir nur telefonisch Kontakt, sprachen über unser Vorhaben. Ich wohnte damals noch in Hamburg, Mampf in Frankfurt und es war klar, nach Frankfurt oder Hamburg gehen wir nicht. In solchen großen Städten, die von Agenturen und Fotografen überlaufen waren, mit einer Werbeagentur anzufangen, wäre Selbstmord gewesen. Also schlug Mampf Aschaffenburg vor. Die kleine Stadt lag in der Nähe von Frankfurt, in einem großen Einzugsgebiet und weil Mampf aus der Nähe kam, hatte er zumindest ein paar Kontakte und ein ehemaliges Kinderzimmer, in dem wir die ersten paar Monate schliefen und uns von seiner Mutter bekochen ließen, bevor wir die Wohnung in der Weißenburger Straße fanden.

Die Wohnung war riesig und stand auch nach unserem Einzug bis auf einen Raum mit unseren Betten und einen Raum, in den wir all unser Zeug reinstopften, größtenteils leer. Nur in einem Zimmer hatte ich meine Anlage und den Plattenspieler aufgebaut und wir saßen uns an einem viel zu langen Tisch gegenüber, den Mampf von irgendwoher mitgebracht hatte. Ich auf einem Stuhl am Kopfende der einen Seite, Mampf auf der anderen Seite des langen Tischs. In der Mitte stand ein Leuchter, der sein funzeliges Licht auf das uneingerichtete Zimmer warf. Hier prosteten wir uns zu und feierten die Gründung unserer Agentur:

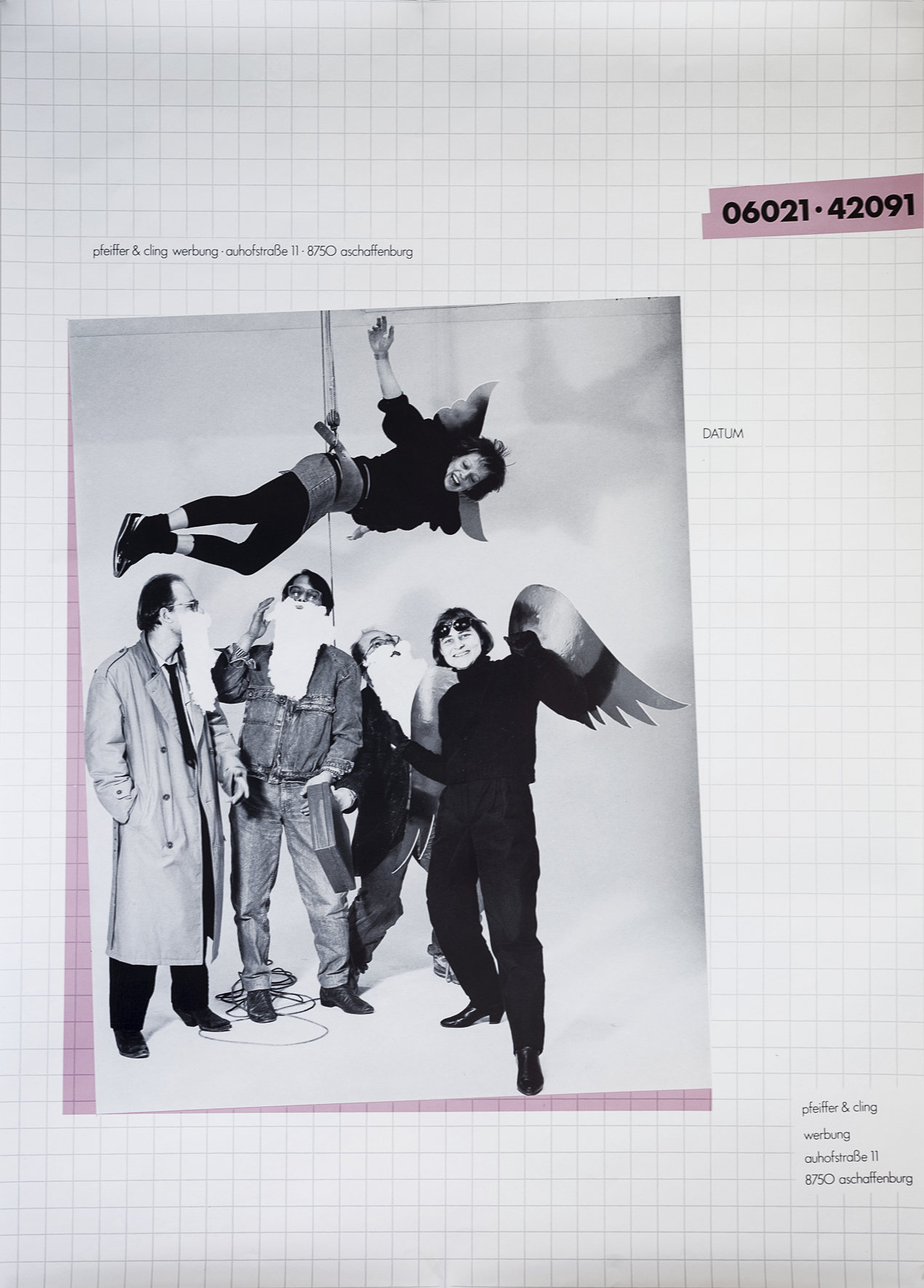

pfeiffer & cling werbung

Wir hatten ziemlich genaue Vorstellungen davon, wie unsere Werbung aussehen sollte. Wir wollten keine 0815 Werbung machen. Wir kannten unser Handwerk inzwischen ganz gut. Mampf die Grafik, ich die Fotografie und wir hatten in den vergangenen Jahren eine Menge darüber gelernt, was man besser machen konnte. Wir hatten den Anspruch an uns selbst, bessere, andere und aufregende Werbung zu machen. Dafür stand uns ein lächerlicher Betrag zur Verfügung, der uns von der Bank zu horrenden Zinsen als Kredit bewilligt worden war. Tagsüber überlegten wir uns, wie wir anfangen sollten, wie wir in Aschaffenburg Fuß fassen könnten. Wir erstellten Werbemittel für die Agentur: Einen kleinen Prospekt, Briefpapier, Visitenkarten. Und wir klapperten Telefonnummern aus dem Branchenbuch ab und boten unsere Arbeit an. Abends zogen wir durch die überschaubare Aschaffenburger Kneipenlandschaft, setzten uns in den Kuckuck und gingen am Wochenende ins Cave. Um Kontakte für die Agentur zu knüpfen, versteht sich.

Außer uns gab es in Aschaffenburg eine einzige alteingesessene Werbeagentur, drüben in Damm. Es gab noch ein paar Schildermaler und ein paar Fotogeschäfte, aber Werbung gab es ansonsten nicht.

Die meisten Leute waren zu der Zeit der Meinung: »Wir brauchen eigentlich keine Werbung, unsere Produkte verkaufen sich von selbst.«

Es gab ja auch damals nicht so viele Medien. Die meisten Firmen schalteten eine Anzeige im Main Echo, der einzigen Aschaffenburger Lokalzeitung.

Sie gingen einfach hin und sagten: »Passt auf, ich muss irgendwie eine Anzeige machen.« und entweder der Firmenchef bastelte selbst etwas oder sagte der Zeitung: »So will ich das ungefähr haben.«

Dann entstand meistens eine einspaltige Anzeige mit viel Text. Wenn es eine Firma richtig wissen wollte auch dreispaltig. Irgendwo stand möglichst groß der Firmenname, die Anzeige landete irgendwo in der Zeitung und ließ die Firma glauben: »Das wird schon irgendeinen Effekt haben.«

Für unseren ersten Kunden waren wir entschlossen, es besser zu machen. Schneider Wohnkeramik war im Endeffekt eine große, relativ modern gestaltete Firmenhalle, in der Bäder und Fließen ausgestellt wurden. Glücklicherweise war der Geschäftsführer aufgeschlossen genug für unser Konzept und bereit, etwas Neues auszuprobieren.

Wir wollten mit den Werbemitteln eine Linie aufbauen. Wir wollten einen hohen Wiedererkennungswert etablieren und hatten das Ziel, dass allen ohne große Aussagen klar sein würde: »Ach, das ist Schneider-Wohnkeramik.«

Die erste Anzeige, die wir für die Zeitung erstellten, war gleich dreispaltig. Und es stand nichts drin. Kein Text, nur eine rechteckige Fläche. Rechts und links symbolisierten Kästchen die Fließen der Firma und schrägten die rechteckige Fläche so an, dass in der Mitte so ein weißes Feld entstand.

Darin stand: „Schneider Wohnkeramik". Sonst nichts.

Wir gingen mit unserer Anzeige zum Main Echo und sagten ganz klar: »Wir wollen die Werbung nicht auf der Anzeigenseite oder unter den Todesanzeigen, wir wollen, dass sie unter Kulturveranstaltungen erscheint.«

Das kostete natürlich mehr, aber wir bekamen sie dahin. Auf eine Doppelseite, die aussah, wie auch der Kulturteil aussieht. Ein Bericht über etwas, das im Theater stattfand oder über eine Veranstaltung mit ein paar Fotos. Aber hauptsächlich Text.

Und auf dieser Seite stand groß: „Schneider Wohnkeramik"

Das sprang natürlich sofort ins Auge und entsprechend fielen auch die Reaktionen aus.

Kunden sprachen die Firma an: »Wahnsinn! Was macht ihr denn da? Das ist ja ganz toll. Sofort hab ich das gesehen und dachte, was ist denn das jetzt?«

Und andere sagten: »Seid ihr jetzt ganz verrückt geworden? Seid ihr durchgedreht? Was macht ihr denn da? Das ist doch teuer so eine Anzeige und ihr habt ja gar nichts drinstehen«, und merkten dabei gar nicht, dass sie die Anzeige ja trotzdem gesehen hatten und darauf reagierten.

Wir zogen das Konzept eine Weile in verschiedenen Größen durch und platzierten die Werbung immer an Stellen, wo sie sich deutlich von ihrem Umfeld abgrenzte.

Danach fingen wir mit Einzeilern an: „Tolles Bad, Herr Prälat", stand dann da zum Beispiel.

Oder: „Neues Bad mit Rat und Tat"

Ein Satz, mehr nicht und wirklich so Gaga-Zeug im Grunde genommen. Was aber tatsächlich dazu führte, dass manche Leute auf die nächste Anzeige warteten.

Von Scribbeln bis Drucken

In den kommenden Jahren versuchten wir weiter überall bekannt zu machen, wer wir waren und was wir vorhatten. pfeiffer & cling werbung blieb noch eine Weile an der Seite von Schneider Wohnkeramik. Nach unseren Zeitungsanzeigen versuchten wir, das Badezimmer aus dem Einzelhandel herauszuholen und als Lifestyle zu verkaufen. Wir organisierten Kunstveranstaltungen im Ambiente der ausgestellten Bäder, machten die Firmenhallen zum Schauplatz einer Lasershow, auf regelmäßigen Events konnte man sich zwischen Duscharmaturen und Waschbecken unterhalten, es gab Buffet, Getränke und Verkaufsgespräche über Fließen.

Wir gewannen neue Kunden, arbeiteten mit alten Bekannten wie Wagner zusammen und lernten die schrägsten Vögel kennen. Von abgerissenen Typen, denen die Schuldner im Nacken saßen, bis hin zu reichen Investoren, die auf dem Hockenheimring Rennen fuhren, war alles dabei.

Wir machten Bekanntschaft mit Harri Henke, dem 10%-Mann, der uns als Werbeleiter einer großen Firma direkt im ersten Gespräch klipp und klar mitteilte: »Ihr kriegt einen Auftrag und ich hab noch jede Menge weitere für euch. Aber 10% von dem, was ihr berechnet, gehen an mich. Wenn ihr die 10% auf die Rechnung draufschlagt, ist mir das auch egal. Aber ich bekomme 10%.«

Ich lernte die Abgründe der Schlager-Szene besser kennen als mir lieb war, nachdem ein fetter Typ in aufgedonnertem Anzug, behangen mit Goldketten und Ringen in einem riesigen goldfarbenen 500er Mercedes vor unserer Tür parkte. Wie in einem Film wurden bei den Konzerten, für die wir Werbemittel erstellen, Plastiktüten vollgestopft mit Geldscheinen herumgereicht, ohne Ende gekokst und Streitigkeiten angezettelt, wenn ein Schlagerfuzzi der Meinung war, dass das eigene Foto auf dem Plakat angeblich nicht so groß war wie das des anderen Schlagerfuzzis.

Wir machten Kinowerbung, arbeiteten für ein Franchise-Unternehmen mit fast 20 Friseurgeschäften, für einen großen, bundesweiten Modemarkt und wir verpackten zur Weihnachtszeit gleich das gesamte Haus eines Kunden in der Fußgängerzone mit einer roten Schleife.

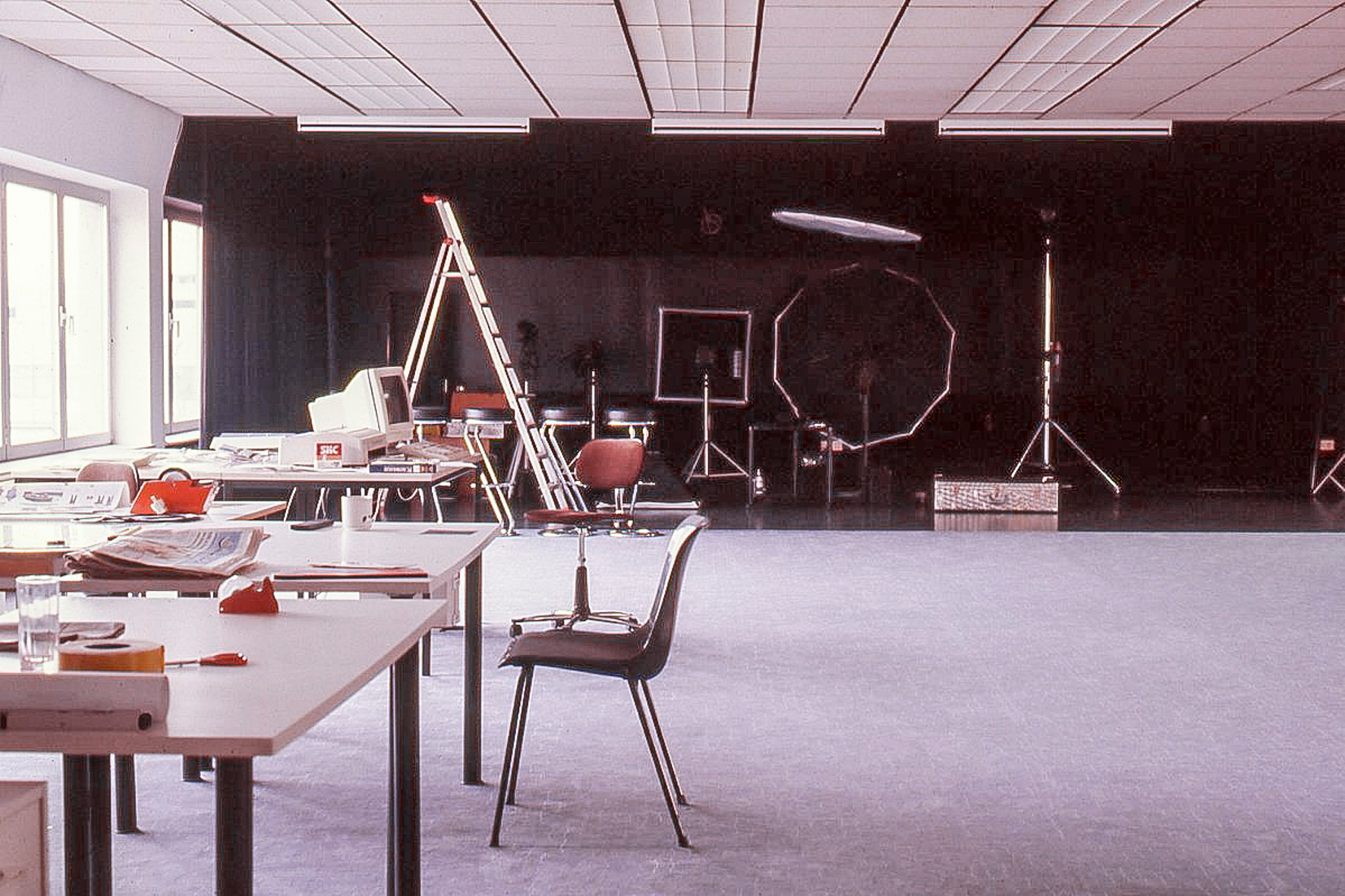

Manchmal klingelte einfach das Telefon und wir hatten einen neuen Auftrag, manchmal stand jemand vor der Tür und wollte für uns arbeiten. Der Zufall spielte uns oft in die Karten und die Agentur wuchs. Wir zogen mit der Agentur in neue, größere Räumlichkeiten um, richteten dort ein Fotostudio ein und beschäftigten dort zu unseren Hochzeiten fünf bis sechs Mitarbeitende. Neben den Teilzeitkräften hatten wir jemanden für die Akquise, eine Sekretärin, die sich um die ganze Organisation kümmerte und Mampf hatte eine Mitarbeiterin, die ihn freiberuflich in der Grafik unterstützte, während ich die Fotos machte und mich mit unserem Steuerberater um das Kaufmännische kümmerte.

Alles wurde händisch gemacht, unsere gesamte Arbeit. Der Arbeitsablauf war überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was man heute gewohnt ist. Wenn ein Kunde etwas wollte, wurde ein Konzept ausgearbeitet und ein Entwurf erstellt. Das sah dann so aus, dass Mampf erstmal scribbelte. Also er zeichnete im Grund genommen alles vor. Nur die Headlines waren manchmal ausgeschrieben. Dafür hatten wir Letrasets, große Kunststoffbögen, die es in allen gängigen Schriftarten gab. Auf den Bögen gab es dann 40 A's, denn die brauchte man oft, aber nur 20 B's und 10 K's, weil diese nicht so häufig vorkamen. Mit einem Stift konnte man dann die Buchstaben auf den Entwurf rubbeln und damit die Headlines erstellen.

Wenn schon die ersten Bilder vorhanden waren, wurden sie in den Entwurf geklebt. Ganz normale Colornegative im Kleinbildformat konnten wir glücklicherweise in ein paar Tagen direkt in Aschaffenburg entwickeln lassen. Um die Fotos dann aber in die entsprechende Größe zu bringen, mussten wir die Größenverhältnisse ausrechnen und mit unserem Fotokopierer schwarz-weiß Kopien anfertigen. Der hatte allerdings den Nachteil, dass die Bilder wegen des Thermopapiers im Drucker schnell verblassten. Also holten wir uns im Friseurgroßhandel in der Kleberstraße kartonweise Haarspray und fixierten damit die Kopien auf den Entwürfen, was zur Folge hatte, dass die ganze Agentur roch wie ein Friseursalon.

Mit dem zusammengebauten Entwurf gingen wir dann zu den Kunden und wenn die Kunden sagten »Ja, das kann ich mir so vorstellen«, ging es an die Feinausarbeitung.

Dann wurden die Texte mit der Schreibmaschine getippt und zum Setzer gebracht. In der entsprechenden Schriftart und Schriftgröße, mit dem entsprechenden Durchschuss und den benötigten Absätzen belichtete der Setzer dann die Texte auf Filme oder auf Papier aus. Wir holten den Satz vom Setzer ab und klebten die Papierausdrucke in das Layout. Damit war der Text schonmal lesbar. Dann kamen die Bilder dazu. Für größere, farbige Fotos und als Druckvorlage benutzen wir wegen der besseren Qualität Diafilme und mussten dafür nach Frankfurt ins Fachlabor. Die entwickelten Farbfotos wurden ins Layout montiert und mit dem Entwurf ging es wieder zum Kunden, einmal absegnen lassen. Denn damit hatte er schonmal einen guten Eindruck davon, wie das fertige Produkt aussehen würde.

Wenn alles soweit fertig war und es keine Änderungen mehr gab, war der nächste Gang wieder zum Fotosetzer, der Textänderungen durchführte und den Text in seine abschließende Form brachte. Mit den fertigen Bögen, auf denen alle Texte, Headlines und Bilder als Film draufgeklebt waren, ging es zum Lithografen, der dann davon einen Druckfilm für den Vierfarbdruck belichtete. Dabei benutzte er einen speziellen Klebestreifen für die Einzelteile, der bei der Ausbelichtung nicht sichtbar war. Die Dias wurden gescannt, farbkorrigiert, bearbeitet und in die richtige Größe gebracht und dann in den Druckfilm montiert. Schließlich belichtete der Lithograf die Farbauszüge für den Vierfarbdruck aus. Bzw. vier einzeln ausbelichtete Farbauszüge, wie der Name Vierfarbdruck schon sagt. Schließlich gingen diese vier Druckfilme dann in die Druckerei, die - meist nach mehreren Korrekturen - das Endprodukt ausdruckten und verarbeiteten. Schneiden, klammern, binden, je nachdem was gewünscht war. Manchmal fuhr ich am Tag zweimal nach Frankfurt ins Labor, an anderen Tagen musste ich zwei bis drei Mal zum Setzer oder zum Lithografen und wenn das Produkt angedruckt werden sollte, standen Mampf und ich manchmal morgens um 3 oder um 6 Uhr auf der Matte. Egal ob es eine Anzeige war oder ein Prospekt, das war der Ablauf. Dieser Weg war im Grund immer der Gleiche.

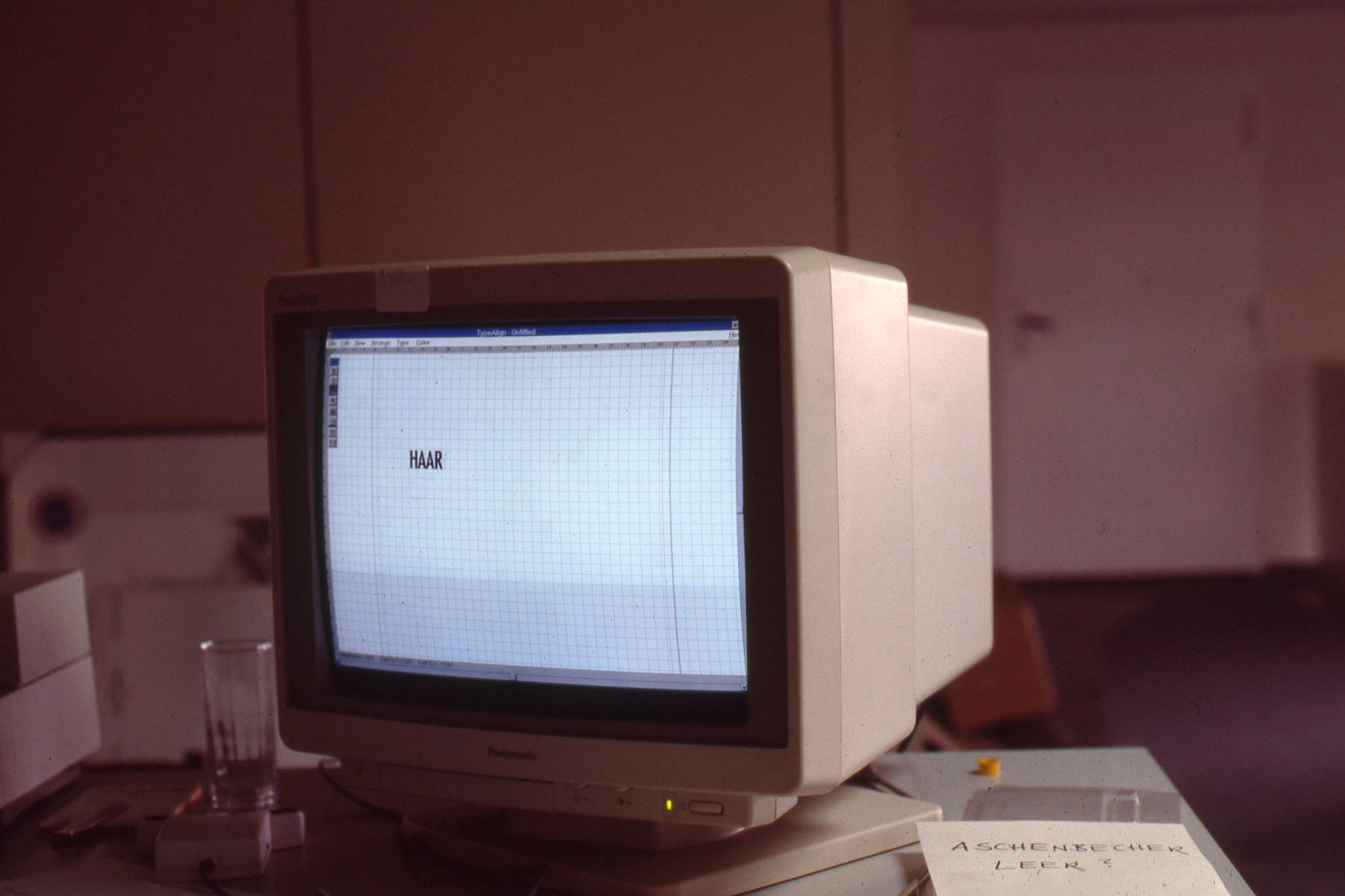

The Fall

Über die Jahre hinweg veränderte sich die Arbeitsweise drastisch. Spätestens in den 90er Jahren hatten Computer Einzug gehalten. Die Fotosetzer und später auch die Lithografen kostete das den Job. Ab Anfang der 2000er sollte auch die Digitalfotografie meine Arbeit gravierend verändern. Mehr und mehr wurden die Texte, die Entwürfe und die Gestaltung bis hin zur Druckvorlage am Computer erstellt. Fax, ISDN und das Internet wurden zum Arbeiten benötigt und das alles erhöhte den Zeitdruck und die Verantwortung enorm.

Mit der Arbeitsweise veränderte sich auch vieles bei der Agentur und den Kunden. Manche fielen weg, neue kamen dazu, wir hatten unsere erste große Krise zu bewältigen und berappelten uns langsam, da witterte Mampf schon wieder Morgenluft, während ich immer eher ein bisschen bremste. Ich erinnere mich noch daran, wie uns in dieser Zeit der Zufall ein letztes Mal einen Gefallen tun sollte.

Eines Tages ging die Tür auf und ein älterer Mann um die 60 Jahre betrat die Agentur. Er war groß und schmal und stellte sich als Herr Diek vor.

»Meine Herren«, sagte er, »ich war gerade in der Gegend. In der Agentur gegenüber, um genau zu sein und als ich so hierher blickte, da fiel mir ein, dass ich hier um das Gebäude herum, wo wir jetzt gerade stehen, als Kind häufig gespielt habe. Ich schlenderte also hierher, nur um mich ein bisschen umzusehen und erinnerte mich an eine gute und unbeschwerte Zeit. Da habe ich ihr Schild gesehen: „pfeiffer & cling werbung" Und wie es der Zufall so will, brauche ich gerade jetzt eine Werbeagentur. Sie werden lachen, meine Herren, aber da ich mit diesem Gebäude nur Positives verbinde, entschloss ich mich hier nach oben zu Ihnen zu kommen und Ihnen ein Angebot zu unterbreiten.«

Er endete und Mampf und ich brauchten noch einen Moment, überrumpelt wie wir waren.

»Ja, setzen Sie sich, setzen Sie sich«, fiel mir endlich ein und Mampf bot ihm in unseren eher rustikalen Agenturräumen einen Stuhl und einen Kaffee an.

Als er sich niederließ, zog er eine Pfeife aus seiner Manteltasche.

»Passen Sie auf«, sagte er und blickte uns an.

Wir passten gut auf.

»Ich will einen Versand aufmachen, einen Modeversand. Und zwar habe ich drei Hosenmodelle. Aber die habe ich in jeder erdenklichen Größe. Und damit will ich an den Markt gehen.«

Er endete, als sei damit alles Nötige gesagt und steckte sich eine Pfeife an. Pfeiffenraucher sind immer ganz spezielle Typen.

Als er nichts weiter sagte, fragte ich: »Ja, wie was?«

Mampf und ich sahen ihn an wie ein Auto.

»Ist das ihr Ernst?«, hakte Mampf nach.

»Sie wollen einen Modeversand aufmachen und haben drei Hosen?«

»Ja, ja. Aber die habe ich in allen Größen. Und auch in jeder Zwischengröße.«

Unsere Verwunderung schien ihn überhaupt nicht zu bekümmern.

»Mir ist ganz egal, was Sie davon halten, meine Herren. Ich werde in ganz Deutschland jedem eine passende Hose liefern. Mein Entschluss steht fest. Aber dafür brauche ich eine Werbeagentur, die etwas aufgeschlossen ist, etwas moderner und ein bisschen Pepp hat.«

Wir hatten Pepp. Nachdem wir uns mit unserem alten Freund Wagner, der sich ja im Versandgeschäft auskannte, besprochen hatten und Herr Diek den geplanten Etat nochmal erhöhte, sagten wir zu.

Herr Diek und sein Modeversand blieben bis zum Ende der Agentur unser Kunde. Er sollte auch unser letzter großer Kunde sein. Ich machte den großen Fehler, ja den größten Fehler in meiner gesamten Werbekarriere und stimmte einem Umzug der Agentur in größere "repräsentativere" Räume zu.

Klicke auf die Bilder für den Vergleich zwischen "rustikalen" und "repräsentativen" Räumen

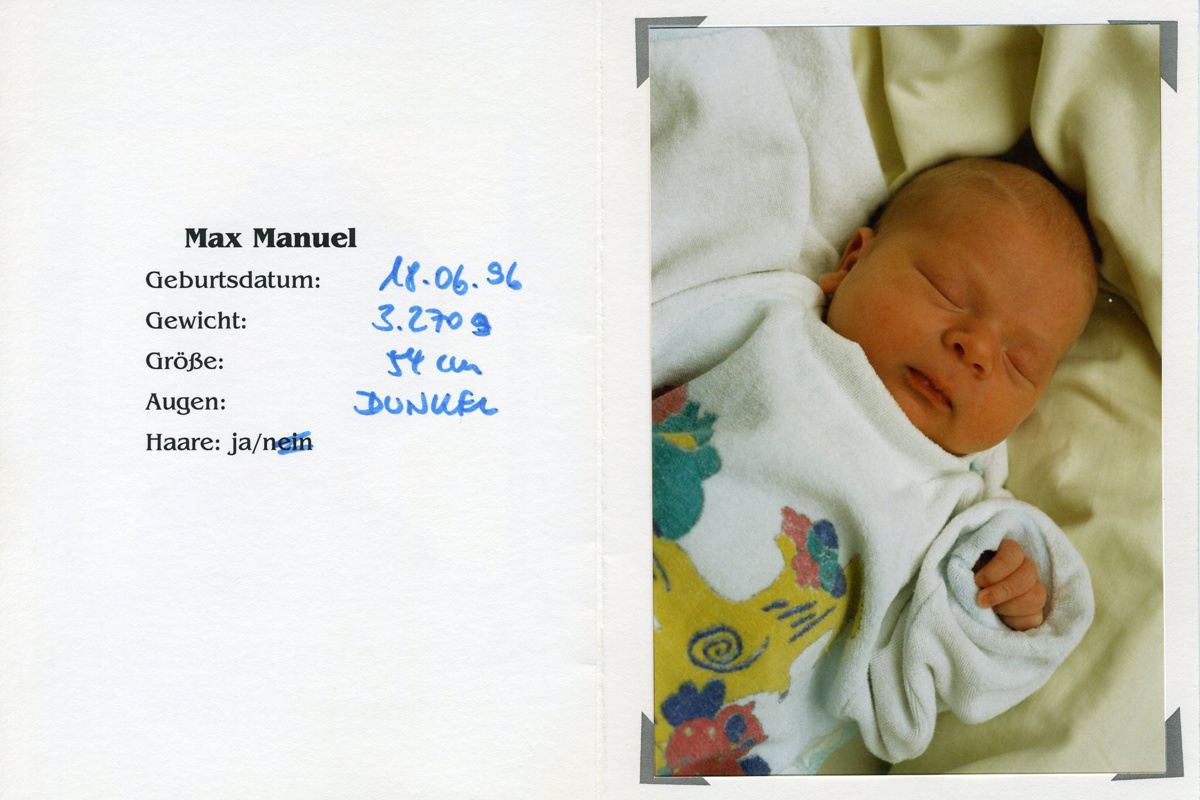

Während die Kosten der neuen 460qm großen Agentur stiegen und uns immer mehr Firmen absprangen oder aus unglücklichen Umständen die Zusammenarbeit stoppte, hielten wir uns mit kleinen Aufträgen und Herrn Dieks ungewöhnlichen Hosenmodellen über Wasser, bis auch das nicht mehr reichte. Wir zogen mit der Agentur wieder um, verkleinerten uns drastisch, mussten alle Mitarbeitenden entlassen, wir führten Krisengespräche mit unserem Steuerberater, hofften auf Überbrückungskredite der Bank oder darauf, dass am nächsten Tag wieder das Telefon klingelte oder zufällig jemand durch unsere Tür spazierte und wir einen neuen fetten Auftrag haben würden. So wie es immer geklappt hatte. Wir waren wirklich der Meinung, wir reißen das nochmal rum. Aber das war natürlich kein Konzept. Nach 15 Jahren Agenturbetrieb war pfeiffer & cling werbung Geschichte, zumal Mampf und ich auch zunehmend inhaltliche Differenzen hatten. Aber ich blieb in Aschaffenburg, als unsere Agentur pleite ging. Ich blieb hier, als ich mich mit cling communication selbstständig machte. Und ich blieb erst recht hier, nachdem du geboren wurdest.

Weiterlesen

Mein VaterKapitel 1

Peng! Ich bin FotografKapitel 2

HardenbergstraßeKapitel 3

M.S. UrsulaKapitel 4

Rock BottomKapitel 5

Der rote FadenKapitel 6