Ich wusste nicht viel über meinen Vater. Das lag wohl an seiner Generation. Sie sprachen nicht gerne über das, was passiert ist und auf welcher Seite sie standen. Aus den ein oder anderen Gründen.

Mein Vater redete generell nicht viel über sich und seine Vergangenheit. Und noch viel weniger gerne redete er über unangenehme Themen. Er machte immer gerne seine Witzchen, weil er damit ernsthaften Sachen aus dem Weg gehen konnte und er hatte Angst falsche Entscheidungen zu treffen, also traf er lieber gar keine.

Wenn wir als Kinder irgendetwas von ihm wollten, hieß es sowieso prinzipiell: »Nein!«

Also fragten wir lieber meine Mutter.

Sie bearbeitete ihn dann so lange, bis er irgendwann sagte: »Macht doch, was ihr wollt.«

Er versuchte Konfrontation nach Möglichkeit zu umgehen, weil er wusste, ansonsten musste er sich mit etwas auseinandersetzen und das war nicht seins. So ahnte er auch mit großer Zuverlässigkeit, wenn meine Mutter irgendetwas gegen das hatte, was er für sich plante. Also machte er es eben so, dass sie es nicht mitbekam. Dann konnte sie auch nicht meckern.

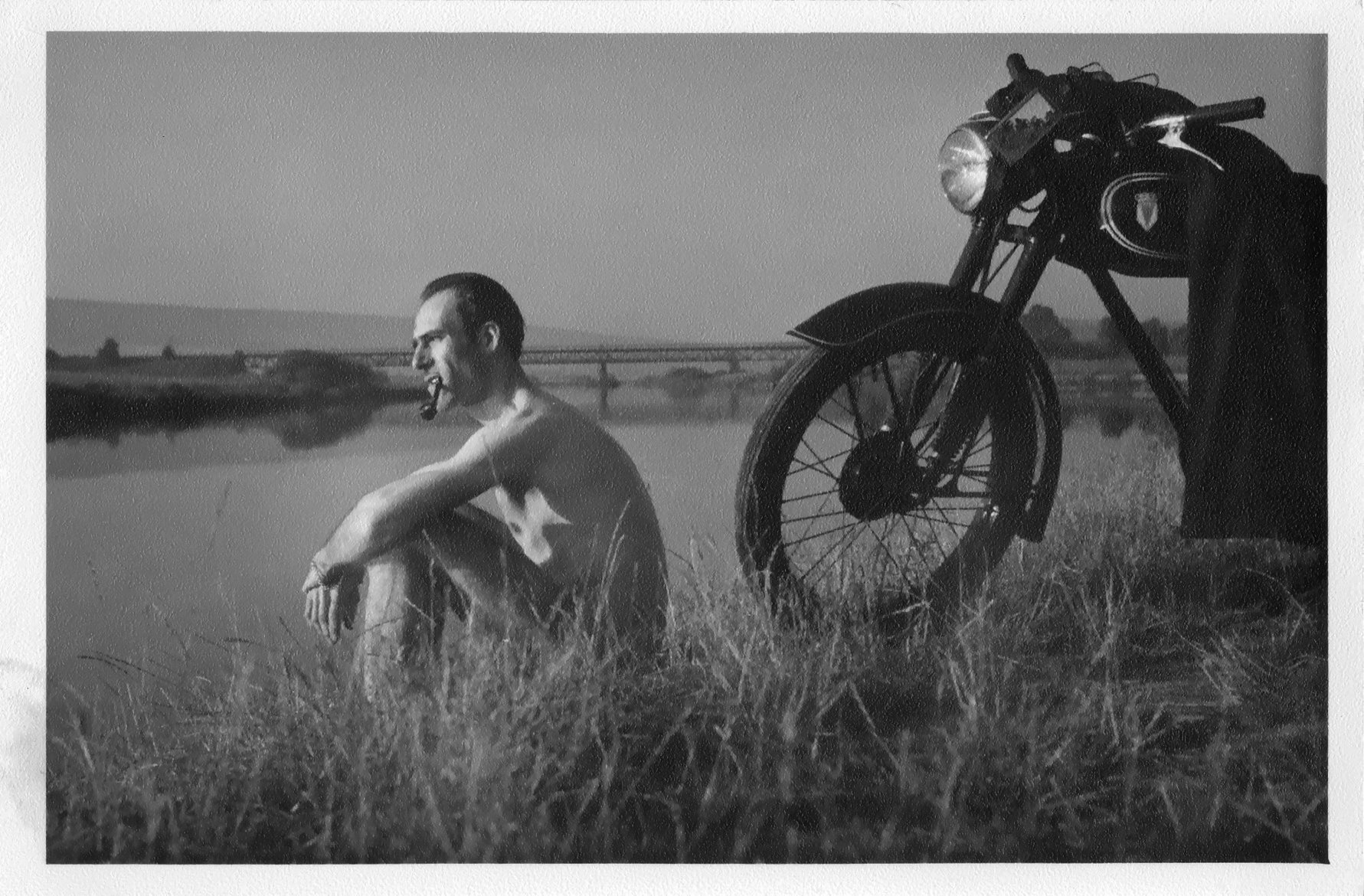

Wie zum Beispiel bei seinem ersten Motorrad. Er wusste genau, dass weder meine Mutter, noch meine Großeltern wollten, dass er Motorrad fährt. Aber irgendwie besorgte er sich dann doch eine Maschine. Er arbeitete damals bei Henschel in der Verchromerei, ging wie jeden Morgen aus dem Haus und hatte das Motorrad zwei Ecken weiter stehen. Dort stieg er auf, fuhr damit zur Arbeit und stellte es nach der Arbeit wieder zwei Ecken von unserem Haus entfernt ab.

Bis irgendwann die Nachbarn meine Mutter fragten: »Warum steht denn das Motorrad immer da unten an der Ecke? Das können Sie doch bei sich ans Haus stellen.«

Meine Mutter war ganz verwundert: »Was? Welches Motorrad?«, fragte sie.

Und da kam das erst raus. Ja, solche Sachen machte er ganz gerne.

Dass ich von der Geschichte meines Vaters so wenig weiß, hängt aber natürlich auch mit der Kriegsgeschichte zusammen und mit den Unklarheiten, die in dieser ganzen Zeit entstanden sind. Darüber wurde wenig geredet und ich habe auch nie viel rausbekommen. Manchmal, als er schon älter war und er mal einen gepichelt hatte, habe ich ein bisschen was erfahren. Manches habe ich mir aus eigenen Recherchen zusammengebastelt. Und manches Wissen ist auch mit seinem Tod für immer verloren gegangen. Denn das, was er erzählt hat, war auch nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich stellte er das wie alle Leute dieser Zeit so dar, als hatte er damit nichts zu tun.

Aber ich meine, allein die Geschichte von meinem Vater ist ja auch eine ganz abenteuerliche im Grunde genommen. Nach meinen Nachfragen, Überlegungen und Recherchen war das wohl so…

Vater

2021

Opa

1994

Ziehe den Regler nach rechts und scrolle dann nach unten für die Geschichte meines Opas.

Teil 1

Undurchsichtige Umstände

Pistole auf die Brust

Ganz im Osten Rumäniens, schon fast an der Grenze zur damaligen Sowjetunion, lag ein Ort namens Roman. Roman selbst war kein großer Ort. Eine breite Hauptstraße führte durch die gesamte Kleinstadt und dort spielte sich eigentlich alles ab. In schattigen Parks konnte man sich ausruhen, an der Straßenseite fanden sich Läden und Geschäfte, um einkaufen zu gehen und außerdem gab es dort auch eine Konditorei. Der Konditormeister war nicht nur Inhaber der Konditorei, er besaß noch dazu auch ein Café und ein Hotel und hatte es so zu einem recht ansehnlichen Wohlstand gebracht. Er und seine Frau hatten drei Töchter und zwei Söhne - und einer dieser Söhne war mein Vater.

Mein Vater verbrachte seine Kindheit und Jugend in Roman. Hier sang er im Kirchenchor der Episcopia Romanului, die wie zahlreiche weitere Kirchen und Klöster nah an der Moldova gebaut war. Der kleine Fluss entsprang weit südlich in der Sowjetunion und schlängelte sich bis Roman durch rumänische Gebiete, die die Sowjetunion lieber in eigener Hand gesehen hätte. Hier ganz in der Nähe mündete die Moldova in den Fluss Siret, der wiederum hunderte Kilometer unterhalb Romans in die Donau floss, die eine natürliche Grenze zur Dobrudscha-Region bildete, über die Rumänien mit Bulgarien immer wieder in territoriale Streitigkeiten verwickelt war. Aber zumindest war Roman so weit östlich gelegen, dass die Gebietsansprüche Ungarns nicht soweit bis nach Rumänien hineinragten. Man könnte also sagen, Roman lag einigermaßen unbedrängt dort an der Moldova, auch wenn die politische Lage Rumäniens mit der Zeit nicht gerade unbeschwerter wurde. Während mein Vater älter wurde, erlebte das Land Gebietsverluste und Putschversuche, König Carol II. ließ eine Diktatur ausrufen, Befürworter des Königs und Anhänger der von Hitler unterstützten Eisernen Garde ermordeten sich gegenseitig. Und als der 2. Weltkrieg schließlich ausbrach, näherte sich Rumänien immer weiter dem deutschen Reich an. Könige wurde ab-, Diktatoren eingesetzt und unter Ion Antonescu schlossen Deutschland und Rumänien schließlich ein Militärbündnis. Deutsche Truppen kamen nach Rumänien und bildeten rumänische Soldaten aus. Verlorene Gebiete sollten zurückerobert werden. Ein Vorhaben, das die Mehrheit der rumänischen Bevölkerung unterstützte.

Die Familie meines Vaters war wohlhabend. Man war weder jüdisch, noch gehörte man einer Minderheit an und verhielt sich auch als die Deutschen kamen, sagen wir mal eher „deutsch-freundlich“. Die Soldaten wurden in Konditorei, Café und Hotel bewirtet und beherbergt. Nach den Namen in meiner Familie zu urteilen, könnte man vermuten, dass sie selbst deutsche Wurzeln hatte, aber mit Sicherheit wird sich das nicht mehr recherchieren lassen.

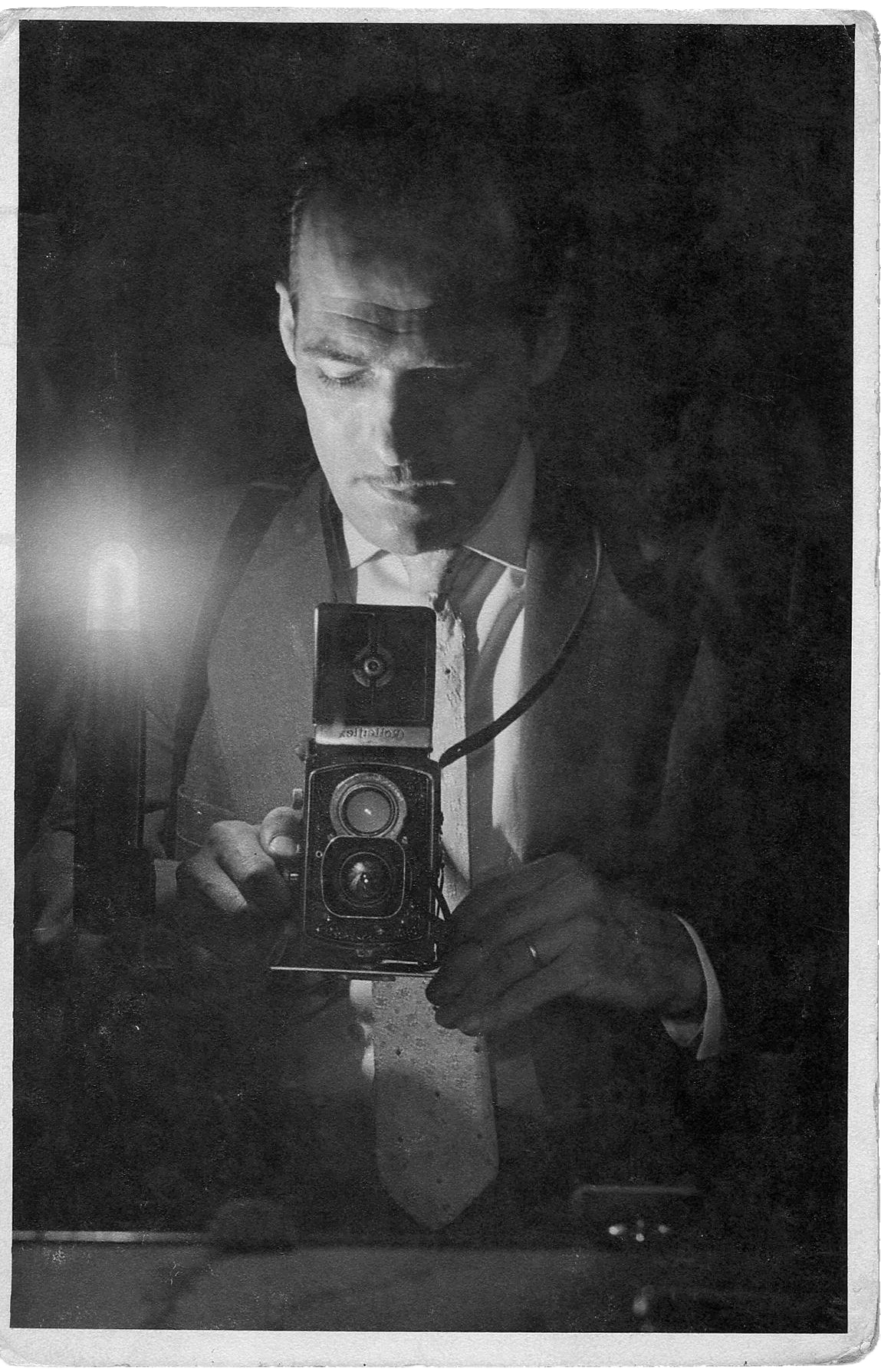

Mein Vater wiederum war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 20 Jahre alt und hatte in Roman noch seine Ausbildung zum Fotografen abgeschlossen, als er unter undurchsichtigen Umständen ins Gefängnis kam. Aus welchen Gründen, das weiß niemand so ganz genau. Nach seiner Schilderung landete er da unverschuldet, weil er eigentlich gar nichts gemacht hatte. Alles war ein großes Missverständnis. Aber trotzdem saß er da im rumänischen Gefängnis, als die Wehrmacht diese gerade auf der Suche nach Reservisten abgraste. Wie das immer so ist in Kriegen, versuchten sie das natürlich überall. Und wenn sie dann schon keine begeisterten Freiwilligen bekommen konnten, dann eben Leute, die sie irgendwie unter Druck setzen konnten. Also haben sie meinem Vater ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte.

Sie setzten ihm die Pistole auf die Brust: »Entscheiden. Jetzt, hier. Entweder du kommst aus dem Gefängnis frei und wirst Teil unserer Armee oder das war es für dich.«

Er ließ sich darauf ein. Noch einmal durfte er nach Hause zu seiner Familie fahren, seine Sachen packen und dann war er plötzlich Mitglied der deutschen Wehrmacht und verließ Rumänien nur ein paar Tage später.

Die nächsten Jahre seiner Armee-Zeit verbrachte mein Vater wahrscheinlich in Jugoslawien und im Baltikum. Also Estland, Lettland die Ecke. Wenn irgendwelche Veranstaltungen stattfanden, war er dafür zuständig, Fotos von den anwesenden Großfritzen zu machen. Schließlich hatte er ja in Roman Fotograf gelernt. Er selbst war nie Offizier, das nicht. Aber welche Funktion er hatte und was sein Weg bei der Wehrmacht war, das kann ich nur vermuten. Angeblich war er nur der Helfer irgendeines Offiziers und musste nur ab und zu mal ein bisschen fotografieren. Das war seine Schilderung.

Aber dunkel erinnere ich mich an Bilder von ihm als Soldat, an Geschichten und Bruchstücke, die mir ganz komisch vorkamen und bei denen ich immer gedacht habe: »Ohohoh, das klingt gar nicht gut.«

Und gerade im Baltikum, da wo mein Vater war, wütete die Wehrmacht auch besonders skrupellos.

Aber der Vormarsch der deutschen Truppen erreichte einen Wendepunkt. Stalingrad entpuppte sich sowohl für deutsche, als auch für rumänische Soldaten als eine weniger gute Idee. Sowjetische Truppen sollten später bis auf rumänischen Boden vorrücken, was dazu führte, dass in Rumänien dieses Mal Militärdiktatoren ab- und Könige eingesetzt wurden. König Mihai, der Sohn von König Carol II., lockte Antonescu in eine friedlich anmutende Audienz, ließ ihn verhaften, später erschießen und erklärte Deutschland den Krieg.

Meine Mutter

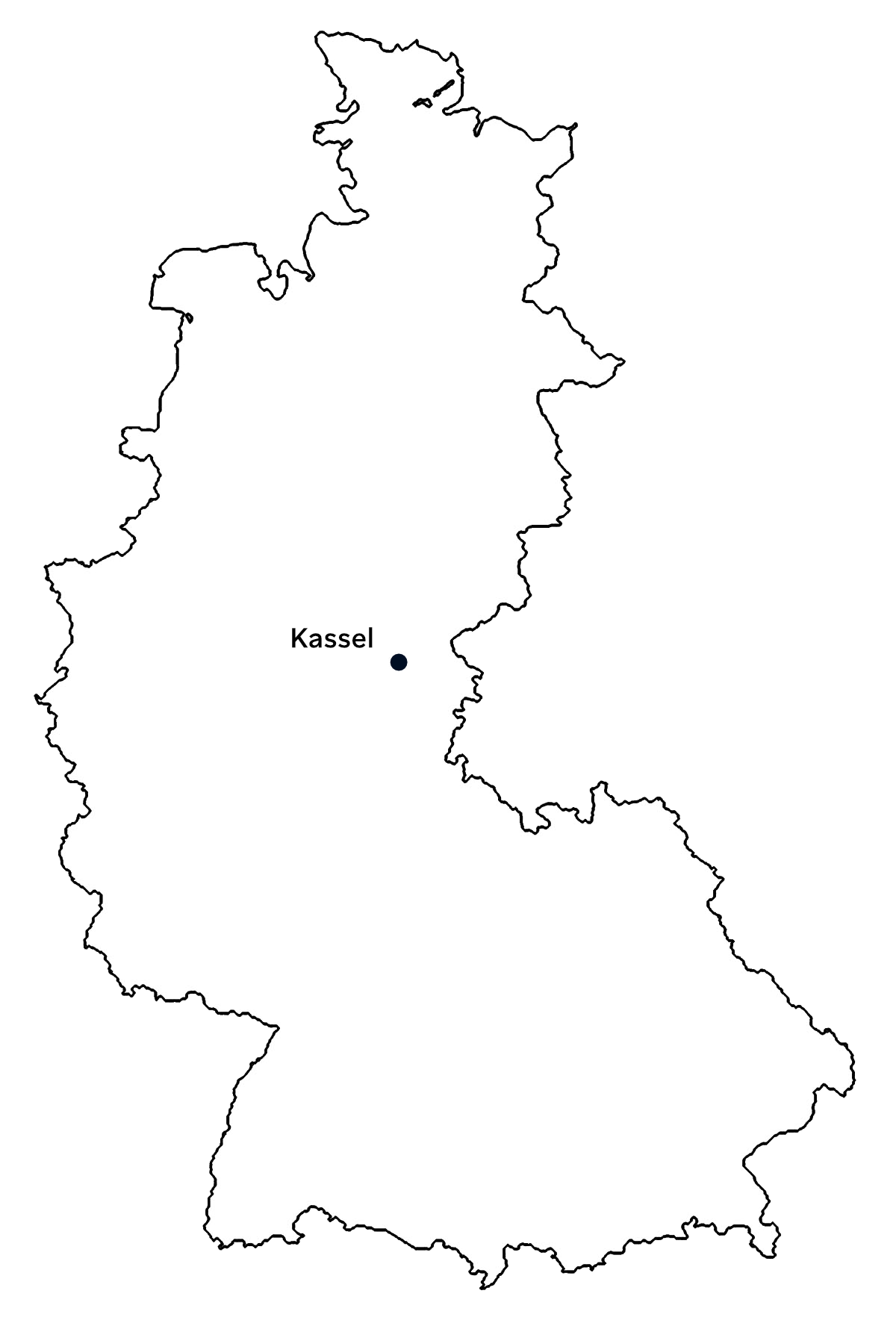

Inzwischen wurden in den größeren Städten Deutschlands Luftangriffe zum Alltag. Meine Mutter wurde deswegen aus Kassel evakuiert. Ihr Bruder war zu diesem Zeitpunkt bereits irgendwo im Osten im Krieg gefallen. Wo genau, das fanden sie trotz aller Bemühungen nie heraus. Aber als die Bombardierung Kassels schlimmer wurde, brachte mein Opa seine Frau und meine Mutter raus auf Schloss Berlepsch. Hier waren Menschen untergebracht, die fliehen mussten oder ausgebombt worden wurden, wenn sie wie mein Opa über die entsprechenden Kontakte verfügten.

Mein Opa war ein biederer nordhessischer Beamter. Er war in Kassel geboren. Meine Oma allerdings kam aus Rumänien. Sie war die Tochter einer vermögenden Druckereibesitzerfamilie, war in Rumänien verheiratet gewesen und hatte dort auch einen Sohn. Dann ließ sie sich allerdings scheiden und das war sowohl sehr ungewöhnlich als auch ungern gesehen zu dieser Zeit. Es muss wohl um den ersten Weltkrieg herum gewesen sein, als mein Opa in Rumänien war, dort meine Oma kennenlernte und sie schließlich mit nach Deutschland nahm. Er heiratete sie, eine geschiedene Frau und noch dazu Ausländerin. Auch das war damals sehr ungewöhnlich. Aber mein Opa war ein aufgeschlossener Mensch. Er war immer freundlich und kommunikativ, von anderen angesehen und gemocht.

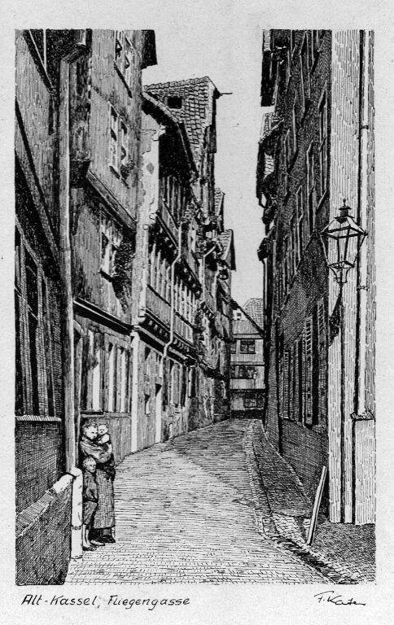

Als der Krieg vorbei war, begann in Deutschland die Entnazifizierung. Behörden wurden geschlossen, alle wurden befragt und es wurde mehr oder weniger gründlich festgestellt, welche Funktion die Menschen während der NS-Zeit hatten. Waren sie wirklich nur Mitläufer oder saßen sie an maßgeblichen Stellen? Auch mein Opa wurde freigestellt und nach Hause geschickt, er war ja Beamter. Eine ganze Zeit lang hielt er die Familie mit Zeichnungen über Wasser. Die akribisch feinen mit Tusche und Feder angefertigten Abbildungen von Alt-Kassel und hessischen Trachten verkauften sich gut.

Dann, als die Entnazifizierung als für beendet erklärt wurde, durfte mein Opa wieder in die Behörde gehen und an seiner alten Stelle weiterarbeiten.

Nach Kriegsende kehrten auch meine Mutter und meine Oma von Schloss Berlepsch wieder zurück nach Kassel. Es war nur so, dass nach dem Krieg in Kassel alles kaputt war. Als Zentrum nationalsozialistischer Rüstungsindustrie war Kassel einer der am stärksten zerstörten Städte Deutschlands. Also wurden den Menschen - wenn irgendwo Platz war - Häuser zugewiesen. In Kirchditmold gab es ein solches Haus, das stand zur Hälfte leer. Dahin zogen meine Großeltern mit meiner Mutter nach dem Krieg. In ein Zweifamilienhaus mit großem Garten und Obstbäumen hinten dran. Und eines Tages, da erschien mein Vater auf der Bildfläche.

Nachkriegswirren

Mein Vater war zu dieser Zeit in Kriegsgefangenschaft. Denn als der Krieg beendet war, errichteten die Siegermächte Besatzungszonen. Westdeutschland ging an die Amerikaner, die Franzosen, die Belgier und die Engländer. Die Sowjetunion bekam die ostdeutschen Gebiete zugesprochen und vereinte später mit Rumänien, Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei, Bulgarien, Albanien und der DDR den ganzen Osten zum Warschauer Pakt. Die Siegermächte teilten im Prinzip alles auf. Genauso auch die Kriegsgefangenen. Während in Obhut der Westmächte einige Tausend an Hunger und Erschöpfung starben, überlebte in den sibirischen Gefangenenlagern der Sowjetunion nur jeder Zehnte. Und wäre mein Vater zu diesem Zeitpunkt noch im Baltikum gewesen, dann hätte er eigentlich in sowjetische Kriegsgefangenschaft kommen müssen. Aber mein Vater kam nicht in sowjetische Gefangenschaft. Er hatte wohl Glück bei der ganzen Geschichte.

Als sich die Wehrmacht aus dem Baltikum immer weiter auf reichsdeutsches Gebiet zurückzog, landete mein Vater in einer Kaserne der Amerikaner in Kriegsgefangenschaft. Und zwar in Rothwesten, einem Vorort von Kassel.

Die Kriegsgefangenenlager waren natürlich unheimlich aufwändig und überfüllt. Die Alliierten hatten kein großes Interesse daran, das ganze Fußvolk lange gefangen zu halten. Schnell gab es Übereinkünfte mit den zuständigen Behörden und Kriegsgefangene aus Rothwesten besuchten deutsche Familien, die ihre Hilfe anboten. Auf Wunsch meiner Oma beteiligten sich auch meine Großeltern und luden gezielt rumänische Kriegsgefangene zu sich zum Essen ein. Ein paar Mal muss mein Vater in dem Haus in Kirchditmold zu Besuch gewesen sein, bevor er wenig später entlassen wurde. Dann stand er da in der Nähe von Kassel in einem fremden Land und hatte in ganz Deutschland nur diese eine Adresse. Und so haben sich meine Eltern kennengelernt.

Opa

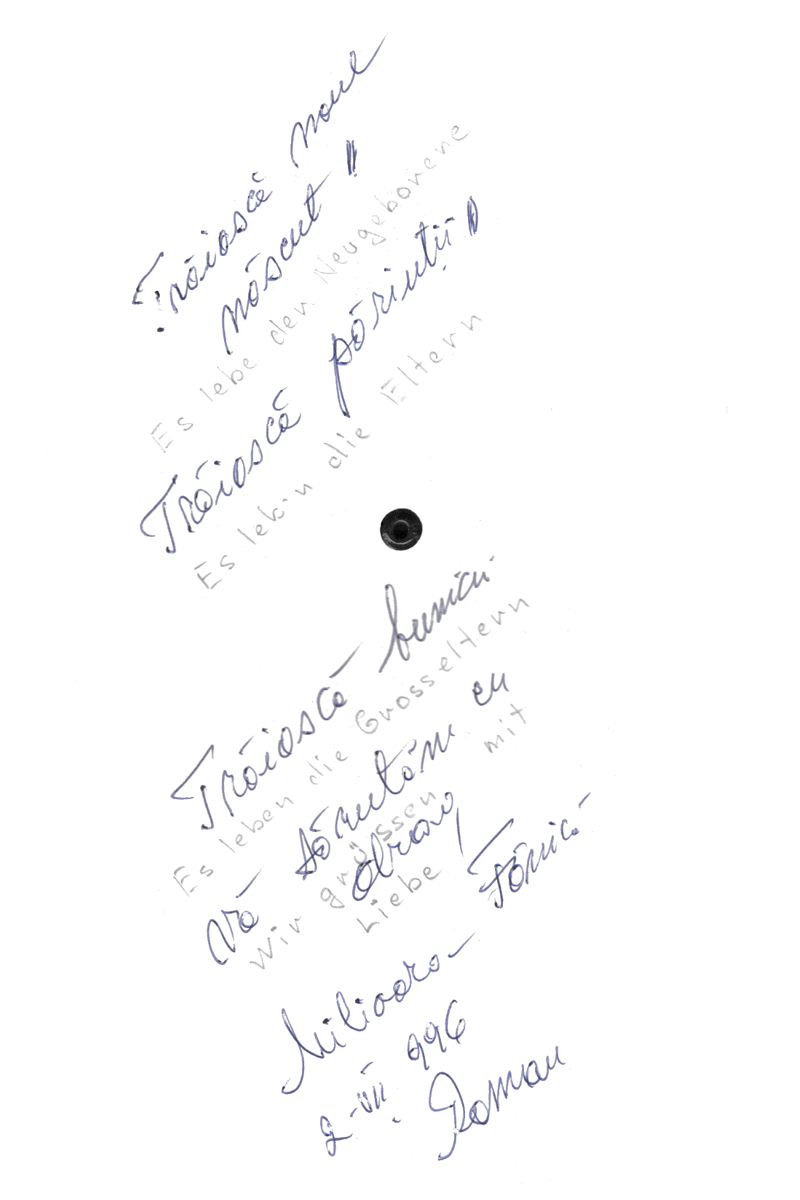

1996

Opa

1947

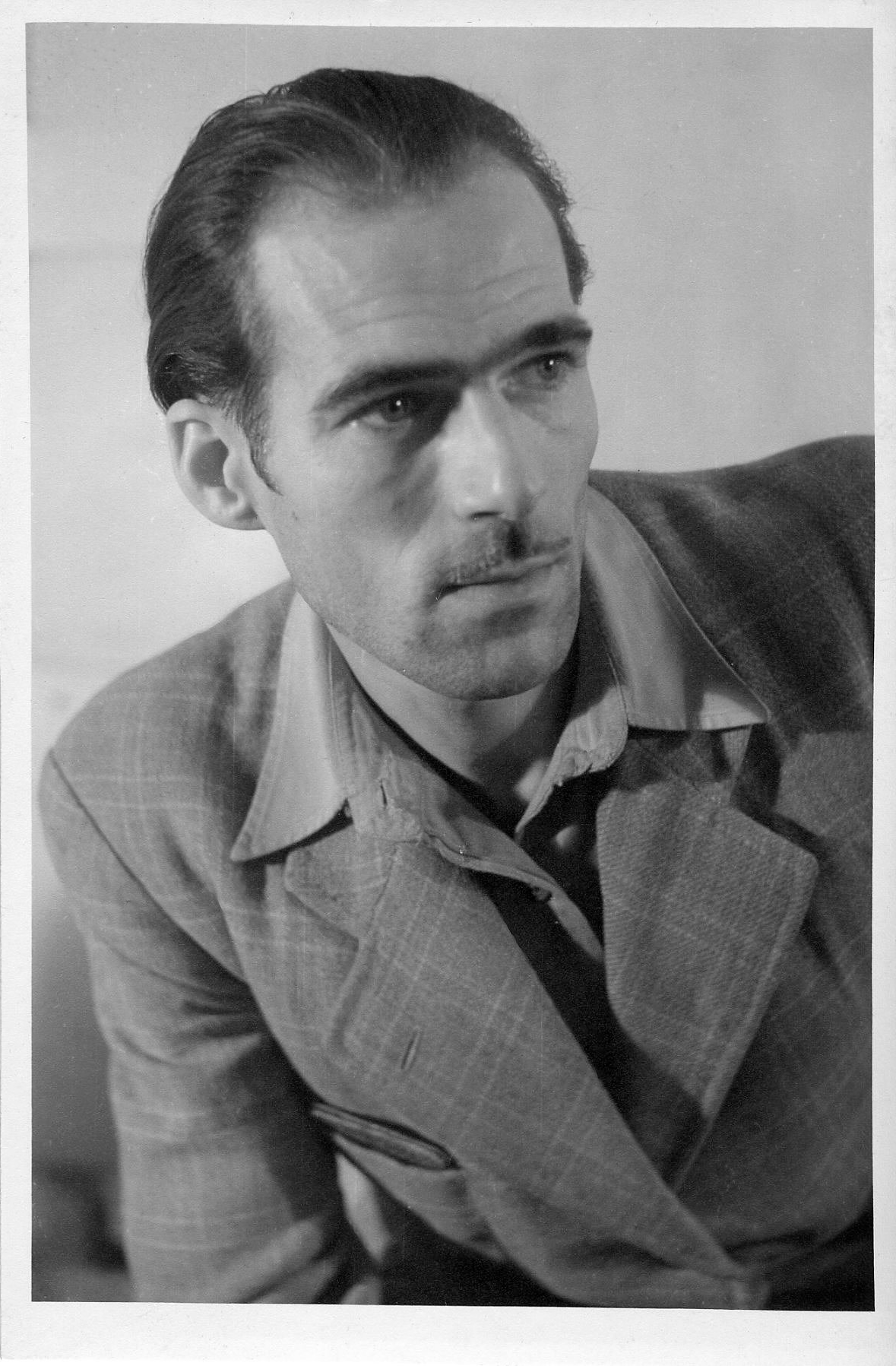

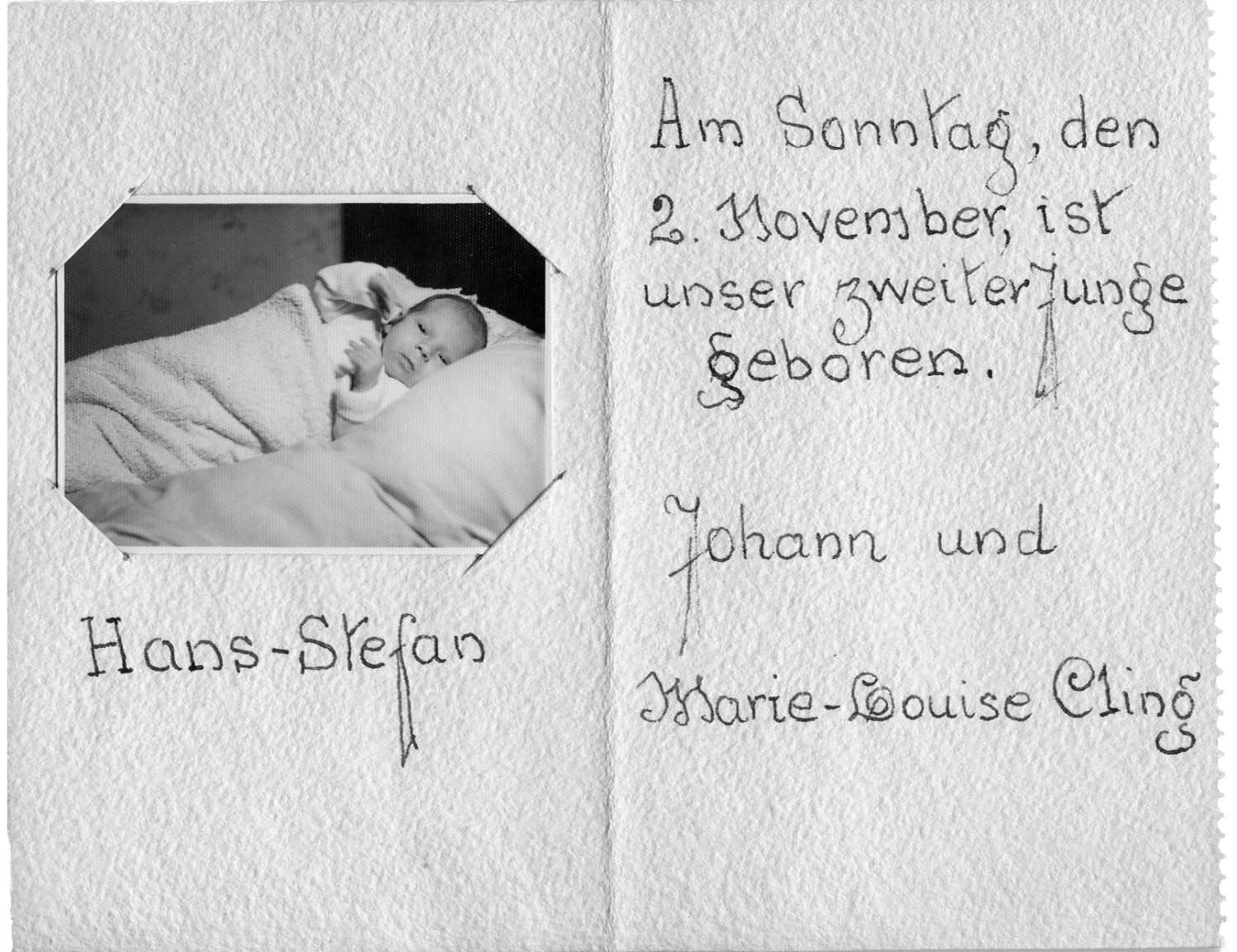

Es war kurz nach dem Krieg und es ging drunter und drüber, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Leute haben sich irgendwie beholfen und gegenseitig unter die Arme gegriffen, man wohnte auf engem Raum zusammen. Mein Vater sah damals aus wie ein Filmschauspieler. Ein ganz smarter Typ mit einem dünnen, schwarzen Menjou-Bärtchen und gegeelten Haaren. Er war ein fröhlicher, offener Typ, der gerne feierte und wie das dann so war, kam eins zum anderen und meine Mutter wurde an Weihnachten schwanger, quasi als Geschenk. Das waren diese ganzen Nachkriegswirren. Da sind solche Sachen passiert und das vertuschten natürlich alle nach bestem Gewissen. Damals war das ein No-Go und dass dann geheiratet werden musste, war ja sowieso ganz klar. Mein Vater und meine Mutter heirateten im Februar. Im September kam mein Bruder zur Welt und für meinen Vater mit seiner neuen Familie stand fest, er musste irgendwie arbeiten und Geld ranschaffen.

Über Kontakte meines Opas wurde er in der Nähe von Kassel Mitarbeiter bei einer relativ bekannten Fotografin. Im Verlag Trude Schaumlöffel konnte er wieder als Fotograf arbeiten und verdiente Geld. Er half mit, Landschaftsfotografien und Postkarten anzufertigen und fotografierte Hochzeiten. Aber meine Mutter und meine Großeltern hätten ihn gerne dichter bei sich gehabt, diesen halbseidenen Fritzen und mein Vater kam auf die Idee, sich zusammen mit einem anderen Typ selbstständig zu machen. Ab da fotografierte er bei Veranstaltungen, Festen und Hochzeiten und im abgedunkelten Badezimmer entwickelte er die Filme und Bilder. Zu diesem Zeitpunkt war er noch voller Ideen und Pläne. Das wurde ihm dann erst nach und nach abgewöhnt. Denn während mein Vater arbeitete und arbeitete, versoff der andere Hallodri das eingenommene Geld. Mein Vater selbst war kein begnadeter Geschäftsmann, er konnte die Kunden nicht halten. Meine Mutter versuchte ihm mit dem Verkauf zu helfen, aber es dauerte nicht lange und die ganze Geschichte ging schief.

Trotzdem war klar: Mein Vater musste weiter Geld verdienen. Es gab zu der Zeit zwar eine ganze Menge Jobs, aber schlecht bezahlt und schlechte Arbeitsbedingungen. Also ging mein Vater zu Henschel, in die Verchromerei einer riesigen Fahrzeugfabrik. In einer dunklen, schlecht belüfteten Halle arbeitete er für geringen Lohn in dem Gestank der Säure-Bäder.

Und ein paar Jahre nach meinem Bruder, im Jahr 1952, wurde ich geboren. Mein Vater und meine Mutter hatten in Kassel eine Familie gegründet. Über 1800 km weg von seiner Familie und seinem Zuhause, von denen er fortgehen musste und die er jahrelang nicht mehr gesehen hatte. Und er sollte noch weitere 10 Jahre brauchen, bis er das erste Mal wieder nach Rumänien zurückkehrte. Genauer gesagt, dauerte es bis 1963.

Teil 2

Wir fahren nach Rumänien

Staubige Straßen

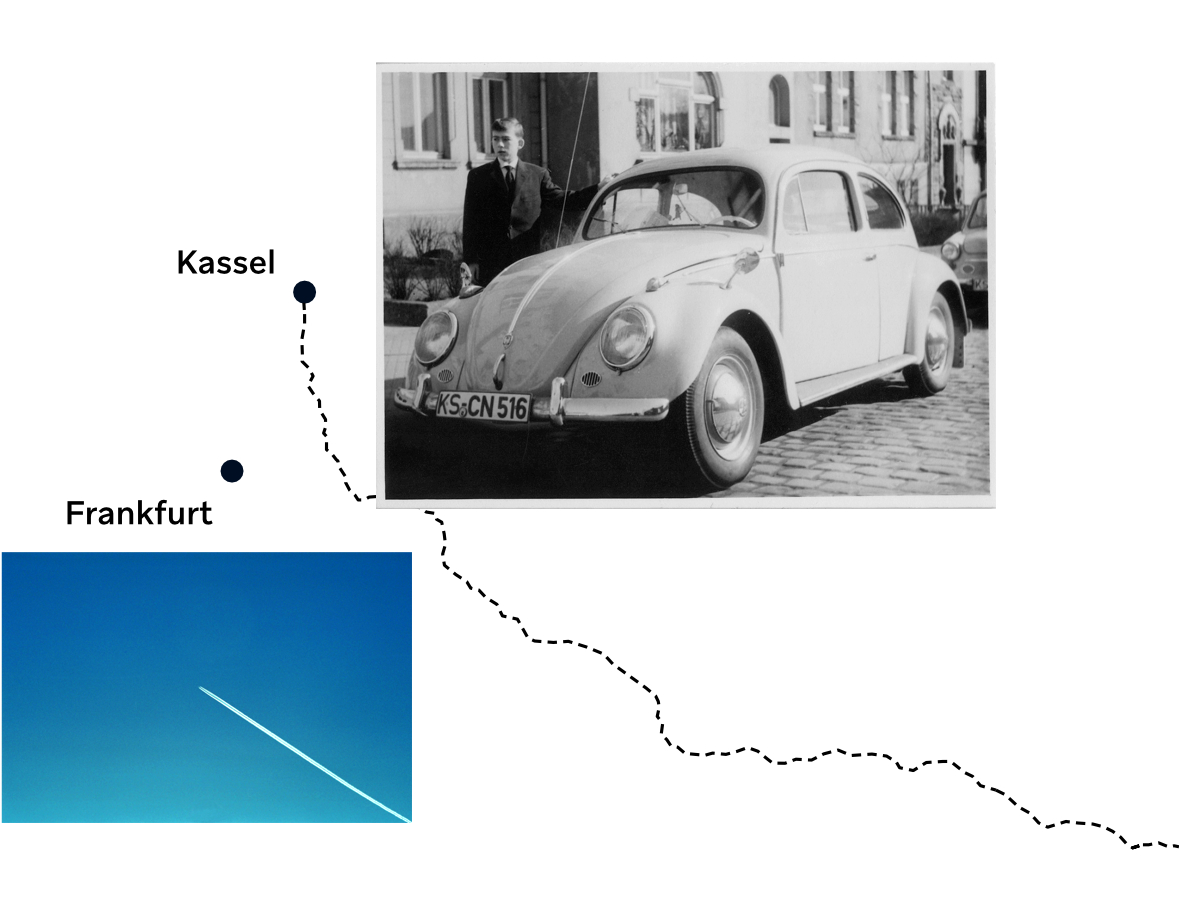

Ich saß in unserem VW Käfer. Es war ein Unfallwagen, stolze 34 PS. Ich wusste das, weil das unser erstes Auto war. Mein Vater hatte ein Jahr lang daran rumgeschraubt. Davor hatten wir nur das Motorrad, mit dem wir ab und zu kleine Ausflüge machten, raus aus Kassel. Mein Vater saß dann vorne, meine Mutter hinten drauf, mein Bruder und ich im Beiwagen. Dann suchten wir eine Wiese, legten da eine Decke hin, auf die wir uns alle setzen konnten und es gab etwas zu Essen. Wir spielten Ball, sammelten Pilze und Beeren und hinterher packten wir alles wieder ein und fuhren mit dem Motorrad wieder nach Hause. Aber wir waren nie wirklich im Urlaub. Meine Oma hatte das nicht gerne, sie fühlte sich immer sofort krank, wenn wir nicht da waren. Aber als es dann irgendwann hieß »Wir fahren nach Rumänien«, da musste sich unsere Nachbarin Frau Küchen um Oma kümmern.

Bisher waren zu uns nach Hause immer wieder Briefe von meinen Tanten aus Rumänien gekommen. Oder von dem Stiefbruder meiner Mutter. Wenn dann meine Oma oder mein Vater den Brief übersetzt hatten, kamen wir zusammen, saßen alle in der Küche und mein Vater las uns vor, was uns die Familie aus Rumänien schrieb. Aber wir waren noch nie da, denn Rumänien war ja auch weit weg.

Am Abend, vor der Abreise nach Rumänien, hatte mein Vater oben auf den Käfer einen Dachgepäckträger drauf gebaut. Am Tag danach belud meine Mutter das Auto und verstaute das ganze Gepäck hinten, hinter den Vordersitzen. Mein Vater arbeitete noch den ganzen Tag in der Brauerei, legte sich für zwei Stunden hin als er nach Hause kam und dann fuhren wir los über die Autobahn bis nach Frankfurt, wo ich das erste Mal Flugzeuge sah, so richtig große. Boah, die kamen da runter direkt über der Autobahn, diese riesigen Dinger, das war unglaublich. Dann ging es immer weiter, ohne Pause über die Autobahn, bis an die Grenze nach Österreich, wo sie unsere Pässe sehen wollten.

Es schien eine lange Fahrt zu sein. Ich war zwischendurch schon ein paar Mal eingeschlafen. Jetzt sah ich gerade aus dem Fenster. Die Landschaft, durch die wir fuhren, war im Vergleich zur restlichen Strecke etwas bergiger geworden, direkt neben uns am Rande der Autobahn ging es steil nach unten. Mir wurde etwas schwummrig bei dem Anblick. Vor mir nur das Autofenster und danach... »BAM!« Mein Bruder schubste mich gegen die Seitenwand und mein Kopf schlug unsanft gegen die Scheibe. Er saß neben mir auf der Rückbank und lachte.

»Hey, spinnst du? Lass das!«, schrie ich ihn an und boxte ihn.

»Ruhe da hinten.«, rief mein Vater vom Fahrersitz.

Er wusste, dass mein Bruder und ich Terz machten, sobald wir wach waren. Wenn meinem Bruder nicht schlecht wurde vom Autofahren, dann ärgerte er mich. Deswegen fuhr mein Vater lieber nachts, wenn wir schliefen. Er hielt auch nichts davon, zwischendurch Pausen zu machen oder irgendwo zu übernachten. Er hatte drei Wochen Urlaub herausgehandelt, um das erste Mal nach langer Zeit zu seiner Familie nach Rumänien zurückzukehren und wollte so schnell wie möglich ankommen. Aber ihm standen noch über tausend Kilometer mit zwei motzigen Kindern auf dem Rücksitz bevor. Er saß mit meiner Mutter vorne. Ohne Sicherheitsgurte versteht sich. So etwas gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Wir fuhren weiter und weiter durch Österreich und durch Ungarn, bis wir auf einer Straße zum Stehen kamen. Vor uns waren andere Autos, die auf irgendetwas warteten. Es ging nur sehr langsam voran. Mein Bruder und ich versuchten neugierig etwas zu erkennen.

»Alles gut«, lächelte meine Mutter, als sie sich umdrehte und im Gepäck nach etwas suchte.

Sie zog einen Beutel hervor und legte ihn auf ihren Schoß. Da klopfte ein Mann an die Scheibe. Er redete mit meinem Vater und obwohl ich nichts verstehen konnte, konnte ich sehen, dass mein Vater Angst hatte. Der Mann nahm unsere Pässe und sah sie sich lange an. Dann sah er nach hinten ins Auto, wo mein Bruder und ich saßen. Er beugte sich vor, um auf die Rückbank zu sehen und ich sah, dass eine große Waffe an seinem Gürtel hing. Langsam lief der Soldat einmal um das Auto herum. Als er neben meiner Mutter stehenblieb, griff sie in den Beutel auf ihrem Schoß. Sie zog etwas heraus und gab es dem Mann.

Während er seinen Blick auf den Gegenstand senkte, holte meine Mutter noch etwas aus dem Beutel und sagte: »Ein Geschenk, ein Geschenk.«

Ich beugte mich nach vorne und sah, dass er einige Kugelschreiber in der Hand hielt und ein paar Damenstrümpfe. Der Soldat steckte beides ein und sah etwas freundlicher aus. Meine Eltern und er redeten noch ein paar Worte, dann gab er uns die Pässe zurück und wir durften einfahren nach Rumänien.

Die Straßen sahen hier ganz anders aus als in Deutschland. Es gab keine weißen Streifen mehr in der Mitte oder Leitplanken an der Seite. An Bahnübergängen gab es manchmal keine Schranken. Manchmal waren die Schranken auch oben, aber der Zug fuhr durch und manchmal waren die Schranken unten, aber es kam kein Zug. Wir sahen kaum Autos. Hauptsächlich Lastwagen und immer wieder Pferdefuhrwerke. Mein Vater hatte eine große Straßenkarte dabei, die sich meine Eltern ständig anschauten, aber trotzdem hielten sie immer wieder an und fragten nach dem Weg. So fuhren wir auf der Straße nach Osten weiter quer durch Rumänien Richtung Roman. Und dann war auf einmal Schluss.

Ich war gerade eingeschlafen, als ich auf der Rückbank durchgeschüttelt wurde. Der Käfer wackelte und holperte. Ich wollte aus dem Fenster schauen, aber konnte kaum etwas sehen, so unheimlich viel Staub wirbelten die Reifen auf. Schnell schlossen meine Eltern die Fenster. Von einem auf den anderen Moment hatte die Straße einfach aufgehört und wir fuhren auf etwas, das aussah wie ein Feldweg. Es war heiß draußen, aber jetzt, wo die Fenster geschlossen waren, wurde es im Auto noch viel heißer.

Von jetzt an fuhren wir nur noch über Sand und Steine. Manchmal blockierte eine Kuhherde die Straße. Ab und zu kamen uns frei laufende Pferde entgegen. Wir kamen nur langsam voran, bis es auf einmal auch noch blitzartig dunkel wurde. Und dann war es richtiger Horror. Stundenlang fuhren wir die Sandstraße entlang. Ab und zu kamen wir mal durch ein Dorf, das kaum beleuchtet war. Nur schemenhaft konnte man ein paar Häuser erkennen. Es gab keine Schilder und schon gar keine Beleuchtung, nur die Scheinwerfer des Käfers. Immer wieder kamen uns plötzlich aus dem Nichts Pferde entgegen oder unbeleuchtete Fuhrwerke tauchten plötzlich in der Dunkelheit vor uns auf. Wir fuhren und fuhren durch die tiefschwarze Nacht, ich weiß nicht wie lange.

Aber irgendwann, da kannte sich mein Vater auf einmal aus. Vereinzelt standen kleine Häuser am Wegesrand, die immer mehr wurden, bis wir durch eine kleine Stadt zu fahren schienen. Auch hier war es dunkel, aber mein Vater konnte sich orientieren und lenkte den Käfer durch die Straßen, an deren Rand jetzt vereinzelt Lichter aufblitzten. Vom Stadtkern aus folgten wir einer Straße, bis wir zu einem kleinen Wohnhaus kamen. Hier hielt der Käfer nach ca. 500 Kilometern quer durch Rumänien. Wir waren tatsächlich in Roman angekommen. Der Heimatstadt meines Vaters.

Von Țuică und Rosenblättermarmelade

Direkt an der Straße stand ein schmales Gebäude, von dem ich in der Dunkelheit nur Umrisse erkennen konnte. Links neben dem Gebäude sah ich durch die staubverdreckten Fensterscheiben des Käfers ein großes Gartentor. Im Garten selbst war alles hell beleuchtet. Unter einem riesengroßen Baum waren lange Tische mit Stühlen aufgebaut. Überall im Garten standen Menschen herum, saßen auf den Stühlen und unterhielten sich miteinander. Sie schienen nur auf uns gewartet zu haben. Schon bevor wir aus dem Käfer ausgestiegen waren, brach ein riesiges Durcheinander aus und noch bevor wir das Gartentor erreicht hatten, wurde es aufgerissen. Menschen umringten uns, umarmten meinen Vater, tätschelten und klopften mich und meinen Bruder und schauten sich immer wieder den Käfer an, als könnten sie nicht glauben, dass wir tatsächlich mit dem Auto nach Rumänien gekommen waren. Es waren bestimmt 40 Menschen, die uns in Empfang nahmen und durch das kleine Holztor zu den Tischen und den Stühlen brachten. Und das waren nur die engsten Verwandten. Der Garten führte genau wie das schmale Haus von der Straße weg und erstreckte sich weit nach hinten auf das Grundstück. Ein Hund kam freudig auf uns zu und begrüßte uns schwanzwedelnd. Alle redeten durcheinander. Ich konnte das Meiste davon nicht verstehen, es wurde kaum Deutsch gesprochen, aber ich wusste natürlich, dass das alles unsere Verwandte waren. Ich wurde von Menschen umarmt und geküsst, die ich noch nie gesehen hatte. Ich lernte Tanten kennen, Onkels, Cousins und Cousinen. Erwachsene redeten miteinander, Kinder und Jugendliche rannten im Garten durch die Gegend.

Es war alles so aufregend, ich konnte nicht stillstehen. Ich lief durch den Garten, sah mir den riesigen Baum an, huschte zurück im Zickzack durch die Menschengruppen, um den Tisch und um die Stühle herum und blieb stehen. Da am Kopf des Tischs saß ein älterer Mann und war ganz still. Ganz ruhig beobachtete er das ganze Treiben. Als er mich sah, lächelte er freundlich. Dann ertönte plötzlich eine ganz tiefe, laute Stimme. Ich drehte mich um. Ein riesiger Mann mit einem dichten, dunklen Bart sagte etwas auf Rumänisch. Er hob seine Arme, die in einer Art schwarzem Umhang steckten. Kurz war es still im Garten. Dann wurde aufgefahren. Schüsseln und Platten wurden aus dem Haus gebracht. Essen und Trinken wurde auf den Tisch gestellt. Obst und Gemüse, Hühnchen, Salate, gefüllte Weinblätter, Polenta und süßes Gebäck, verschiedene Kuchen, Rosenblättermarmelade, Gläser und Becher mit Getränken in verschiedensten Farben. Ein Getränk war ganz durchsichtig und stand in Flaschen auf dem Tisch. Es hieß Țuică. Das wusste ich, weil ich nachgefragt hatte und trotzdem nichts davon probieren durfte, obwohl alle unheimlich viel davon tranken. Vor allem der große Mann mit dem dichten Bart. Später fingen dann auch noch alle an zu singen. Es war ein richtiges Fest, da im Garten unter dem großen Baum.

Ich saß neben meiner Mutter, müde von der langen Autofahrt und sah mir in Ruhe das fröhliche Durcheinander an. Am Kopfende des Tisches erkannte ich den alten Mann wieder, der mich angelächelt hatte. Er saß einfach nur da, redete mit niemandem. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass er uns begrüßt hatte, als wir angekommen waren oder dass er sich an der ganzen Vorstellung, den Umarmungen und dem Getätschel beteiligt hätte. Ich tippte meine Mutter von der Seite an.

»Sag mal«, sie drehte sich belustigt zu mir, als ich mich verschwörerisch zu ihr beugte und leise fragte: »Wer ist denn das da?«

Ich deutete möglichst unauffällig auf den alten Mann und meine Mutter folgte meinem Blick.

»Das da?«, sie drehte sich wieder zu mir. »Das ist dein Großvater.«

Bis mir die Augen zu fielen, beobachtete ich meinen Großvater noch, wie er da saß. Wie er als Einziger in der gesamten Runde kaum mit jemandem sprach und auch mit meinem Vater nur ein paar Worte wechselte. Den ganzen Abend lang saß er da ganz still, beobachtete, bewegte sich kaum. Nur Tränen liefen ihm immer wieder über sein Gesicht.

Die Strada Vasile Alecsandri

Am nächsten Morgen war ich als erster von uns wach. Leise verließ ich das Zimmer, in dem meine Eltern, mein Bruder und ich geschlafen hatten und stand in einer Art Eingangsbereich des Hauses. Das Zimmer war klein und außer einem großen Schrank und zwei niedrigen Kommoden konnte ich zunächst nichts Interessantes entdecken. Da fiel mir auf einmal die große Schale auf, die auf der linken der beiden Kommode stand und bis zum Rand voll mit Süßigkeiten gefüllt war. Vorsichtig ging ich näher, als erwartete ich, dass sich die Köstlichkeiten vor mir jeden Moment in Luft auflösten. Aber vor mir sah ich eindeutig fluffigen Kuchen und zuckerüberzogene Plätzchen. All diese Süßigkeiten lagen da einfach ungeschützt und verlockend. Man konnte sie sich einfach nehmen. Ich sah mich noch einmal verstohlen um, griff beherzt in die Schüssel und nahm mir eine Hand voll. Alles pappsüß. Kauend und glücklich schlüpfte ich durch die eine Tür im Eingangsbereich, die - wie ich wusste - nach draußen in den Garten führte.

Kaum war ich draußen, da lief mir auch schon schwanzwedelnd der kleine Hund von gestern entgegen. Er hatte im Garten in der Sonne gelegen und war freudig aufgesprungen, als er mich durch die Tür nach draußen kommen gesehen hatte. Ich streckte schon meine Hand aus, um ihn zu streicheln, als auf einmal meine Tante Miliora mit einer Art Luftpumpe neben mir auftauchte und den kleinen Hund zielsicher vollspritzte.

»Pffffrt«, machte die Pumpe, an der vorne eine Art Blechdose befestigt war. Winselnd drehte der Hund um und suchte das Weite.

»Das ist Puffi«, sagte Milioara zu mir und deutete dem Hund nach. Sie konnte ein bisschen Deutsch sprechen. Puffi verkroch sich beleidigt unter einer Bank.

»Das«, sie zeigte auf die seltsame Pumpe in ihrer Hand. »Ist gegen die Flöhe.«

Auch als meine Tante sich wieder mit der Flohpumpe entfernte, beäugte mich Puffi lieber aus sicherer Distanz und ich machte mich daran, das Grundstück zu erkunden.

Jetzt bei Tageslicht konnte ich erst den Garten in seiner ganzen Größe sehen. Mitten im Garten stand ein riesiger Walnussbaum, unter dem letzte Nacht die ganzen Tische und Stühle gestanden hatten, daneben ein Brunnen. Ich stand vorne am Eingang des Gartentors, durch das wir gestern bei unserer Ankunft gekommen waren. Von hier aus führten Garten und Haus länglich nach hinten, weg von der Straße. Der Garten auf der linken, das Haus auf der rechten Seite. Ein paar Hühner liefen durch die Gegend. Ganz hinten im Garten konnte ich noch ein kleines Häuschen sehen, das mir gestern im Dunklen nicht aufgefallen war. Es stand am Ende des Grundstücks im rechten Winkel zum Haus und sah wegen der vielen Verzierungen aus wie ein Puppenhaus. Alles wirkte ein bisschen zu klein und selbst die Tür war ganz niedrig so als wäre das Häuschen ein Stück in die Erde eingesackt.

Es herrschte bereits reges Treiben auf dem Grundstück. Meine Tante Milioara war bereits unterwegs und auch überall sonst wurde herumgewuselt. Langsam kam wieder Leben in das Haus in der Strada Vasile Alecsandri, die Straße am Rande Romans, auf dessen Grundstück jetzt auch langsam die Verwandten zurückkehrten, die anderswo untergebracht waren. Meine Eltern, mein Bruder und ich schliefen in dem Zimmer meiner Tante Milioara, die dort normalerweise mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern wohnte. Mein Großvater hatte sein eigenes Zimmer, in dem alle möglichen Instrumente an der Wand hingen, direkt nach dem Eingangsbereich mit der verführerischen Süßigkeitenschüssel. Meistens saß er in seinem Zimmer oder im Garten und spielte Mandoline, aber manchmal lag er auch tagsüber in seinem Bett und schlief, sodass man vorsichtig durch sein Zimmer schleichen musste, um in die dahinterliegende Küche zu kommen.

In der Küche war immer Betrieb, eigentlich wurde ständig Essen zubereitet. Gerade jetzt, wo die Verwandtschaft aus Deutschland da war, war das der Familie ganz besonders wichtig. Es gab noch zwei alte Tanten, die - wie ich lernte - in dem kleinen Puppenhaus am Ende des Grundstücks lebten, auch wenn ich sie nie hinein- oder herausgehen sah. Sie waren hauptsächlich in der Küche oder im Garten zugange. Eine von beiden war Tante Olympia, eine große, unheimlich dicke Frau, die kaum auf die Bänke und Stühle in der Küche passte und sich kaum bewegen konnte. Hier saß sie in der Küche, an dem großen Holztisch, wusch etwas in dem Becken aus Stein, bereitete etwas auf dem Herd zu oder schälte, schnitt und kochte. Tante Lilly war das komplette Gegenteil. Sie war eine ganz ganz schmale, kleine Frau und immer total wuselig. Immer, wenn es hieß »Wir müssen etwas zu Essen machen«, sprang sie sofort auf, schnappte sich ein Beil und rauschte nach draußen in den Garten, wo sie sich eines der Hühner schnappte und ihm »Zack!« den Kopf abschlug. Manchmal rannte das Huhn dann blutspritzend noch eine Weile ohne Kopf durch den Garten, bevor Tante Lilly es sich schnappte und auf einer Bank vor dem verzierten Puppenhaus rupfte. Ich schaute natürlich zu und stand da mit offenem Mund. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Das war gruselig, aber auch interessant und das Huhn kam direkt und frisch in den Kochtopf, wo es von Tante Olympia zubereitet wurde. Gerade wenn es etwas zu feiern gab, war das für das Geflügel in dem Garten kein guter Tag.

Und es gab viel zu feiern für unsere Verwandten. Egal, was wir brauchten, es wurde geholt. Mein Vater wollte ein Bier und jemand ging los in die Stadt und kam mit einem Bier zurück. Mein Großvater stand häufig selbst in der Küche mit einer riesigen Schüssel und einem Schneebesen in seinen muskulösen Armen und schlug bis zu 40 Eier gleichzeitig, aus denen er die leckersten und beeindruckendsten Kuchen, Plätzchen, Baisers, Hörnchen und Teigtaschen zauberte. Auch die Schüssel mit den Süßigkeiten im Eingangsbereich schien nie versiegend aufgefüllt zu werden. Und weil ich gegenüber den fremden rumänischen Gerichten oft skeptisch war, ernährte ich mich hauptsächlich von den süßen Gebäcken.

Ich machte es mir zur Aufgabe möglichst häufig an der Schüssel vorbeizukommen - rein zufällig natürlich. Mitten in dem ganzen Treiben lief ich durch das längliche Haus, in dem alle Zimmer hintereinander angeordnet und durch Türen verbunden waren, schlüpfte durch die Eingangstür nach draußen und lief durch den Garten nach hinten in die Küche, wo ich mich wieder hereinstahl. Hier ging es vorbei an der kochenden Tante Olympia, leise - Tür auf, Tür zu - durch das Zimmer meines Großvaters, falls er schlafen sollte, nach einer Hand voll Süßigkeiten weiter in den Garten, wo Puffi angelaufen kam und »Pffrt, pffrt« mit der Flitspritze vertrieben wurde, auch wenn ich trotzdem nach kurzer Zeit von Flöhen zerstochen war. Dann wieder ins Haus durch die Küche, leise durch die Zimmer, Tür auf, Tür zu, eine Hand voll Süßigkeiten, in den Garten zu Puffi »Pffrt, pffrt« und vorbei an Tante Lilly, die einem Huhn hinterher jagte. Jedes Mal nahm ich mir eine Hand voll süßen Gebäcks und jedes Mal wurde es wieder nachgefüllt. Das ging so lange, bis sich alle wunderten, warum ich nie etwas aß.

»Das kann doch nicht sein, der Junge muss doch Hunger haben.«, machte sich meine Mutter Gedanken und war dann sogar einigermaßen erleichtert, dass ich überhaupt etwas aß, als sie schließlich spitzkriegte, wie ich mich ernährte.

Mein Großvater war zu uns Kindern immer sehr freundlich. Er lächelte uns immer an oder tätschelte uns mal über den Kopf. Manchmal redete er auch ein bisschen mit uns, aber wir verstanden ihn ja nicht.

Er sagte dann manchmal etwas zu uns und wir antworteten dann »Hm? Jaja.«

Es war nicht so, dass mein Vater dann dabei war und für uns übersetzte. Aber mein Großvater redete auch generell nicht viel. Auch nicht mit meinem Vater.

Dafür war sonst immer jede Menge los auf dem Grundstück. Auch der große Mann mit dem dunklen Bart, der mir schon am ersten Abend auf dem Fest aufgefallen war, kam fast jeden Tag bei uns im Garten vorbei. Er war Priester der Kirche in Roman und sein Name war Tăfănescu. Meine Tante Milioara war Krankenschwester und ging immer raus zu ihm in den Garten, um ihm eine Spritze zu geben. Dann blieb Herr Tăfănescu noch eine Weile, trank ein paar Gläser Wein und Schnaps und machte ein paar Scherzchen, bevor er wieder zurück in seine Kirche ging.

Direkt am Tag nach unserer Ankunft in Roman tauchte auch noch jemand anderes im Garten auf. Ein Mann im schwarzen Anzug.

Im Namen des Staates

Es war nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches, dass einfach jemand auf dem Grundstück auftauchte. Es kamen viele Menschen zu Besuch. Einmal stand eine junge Frau mit einem Kind vor dem Gartentor. Man erkannte sie nicht direkt, aber ganz zaghaft und mit leiser Stimme fragte sie, ob es stimme, dass mein Vater zu Besuch sei und als sie ihn sah, fing sie an zu weinen und umarmte und küsste ihn. Es stellte sich heraus, dass sie vor langer Zeit sein Kindermädchen gewesen war. Als sie hörte, dass mein Vater zurück nach Roman kam, war sie mit ihrer Tochter quer durch Rumänien gereist, nur um ihn zu sehen. Auch manche Onkels reisten aus Bukarest an, waren zwei Tage mit dem Bus unterwegs und kamen hier nach Roman zu dem Haus meines Großvaters.

Aber auf den Mann im schwarzen Anzug und mit der schwarzen Krawatte reagierten alle anders. Sie hatten Angst vor ihm.

»Comănescu«, stellte er sich vor, als er zielsicher und wie selbstverständlich vor meinem Vater stand und ihm die Hand gab.

Mein Bruder und ich standen verunsichert hinter meinem Vater und der sonderbare Mann sah uns direkt an: »Ah und das müssen die Kinder sein. Hallo ihr beiden.«

Herr Comănescu sprach deutsch mit uns.

»Ich habe gehört Herr Cling, Sie haben früher hier in Roman gelebt und dass Sie wieder zu Besuch gekommen sind. Diese ganze weite Fahrt aus Deutschland und das mit der ganzen Familie.«

Wieder sah er uns Kinder und meine Mutter an und lächelte uns zu. Die Stimmung im Garten war seltsam. Das ganze Treiben und die normale Geschäftigkeit schienen gestoppt zu haben. Nur Puffi lag unbekümmert im Garten und schlief. Die anderen beäugten den Herrn im schwarzen Anzug, hielten Abstand, sagten nichts. Sie schienen genau zu wissen, wer das war.

Als ich so im Garten umherblickte, bemerkte ich wie meine Tante Milioara in einiger Entfernung hinter Herrn Comănescu stand und versuchte uns stumm etwas mit den Händen zu verstehen zu geben: Aufhören. Nein. Nicht mit ihm reden. Mein Vater sagte sowieso kein Wort. Er stand einfach nur da und war ganz weiß im Gesicht.

Herr Comănescu hob seine Hand: »Jedenfalls wollte ich mich persönlich davon überzeugen, dass Sie tatsächlich gekommen sind.«

Wie um seinen Worten noch mehr Ausdruck zu verleihen, betrachtete er meinen Vater eingehend, bevor er weitersprach.

»Und jetzt, wo ich mir da sicher sein kann, möchte ich Sie und Ihre Familie herzlich begrüßen und im Namen unseres schönen Landes willkommen heißen.«

Er breitete seine Arme aus und ließ sie nur langsam wieder sinken.

»Wenn Sie irgendetwas brauchen, Herr Cling, dann lassen Sie es mich wissen.«

Mit diesen Worten drehte sich Herr Comănescu um, öffnete das Gartentor und verschwand. Einen Moment lang, schien es vollkommen still zu sein im Garten. Dann atmete mein Vater hörbar aus und meine Tante Milioara machte drei Kreuze. Ich bildete mir ein, dass erst in diesem Moment wieder Leben in den Garten zurückkehrte. Das Rauschen der Blätter des Walnussbaums, das Gackern der Hühner, das Plätschern des Brunnens und das geschäftige Treiben in der Küche. Fast als hätten alle gemeinsam die Luft angehalten. Wir Kinder verstanden natürlich nicht, was da gerade passiert war. Aber ich hatte das Gefühl mein Vater hatte da so eine Ahnung.

Unternehmungen

Immer, wenn wir gemeinsam etwas unternahmen, waren wir eine große, bunt gemischte Gruppe. Die beiden alten Tanten und mein Großvater blieben daheim, aber es waren ja viele Leute zu Besuch. Onkels, Tanten und andere Verwandte. Die beiden Schwestern meines Vaters, Tante Milioara und Tante Coca, waren eigentlich immer mit uns unterwegs. Aber auch außer mir und meinem Bruder tollten eine Menge Kinder und Jugendliche im Garten herum. Die ganzen Cousins, Cousinen und jede Menge andere Schwipp-Schwapp-Cousins und Cousinen waren auch alle in unserem Alter. So waren wir eine Clique von sicherlich 15 Jugendlichen in dem verschiedensten Alter.

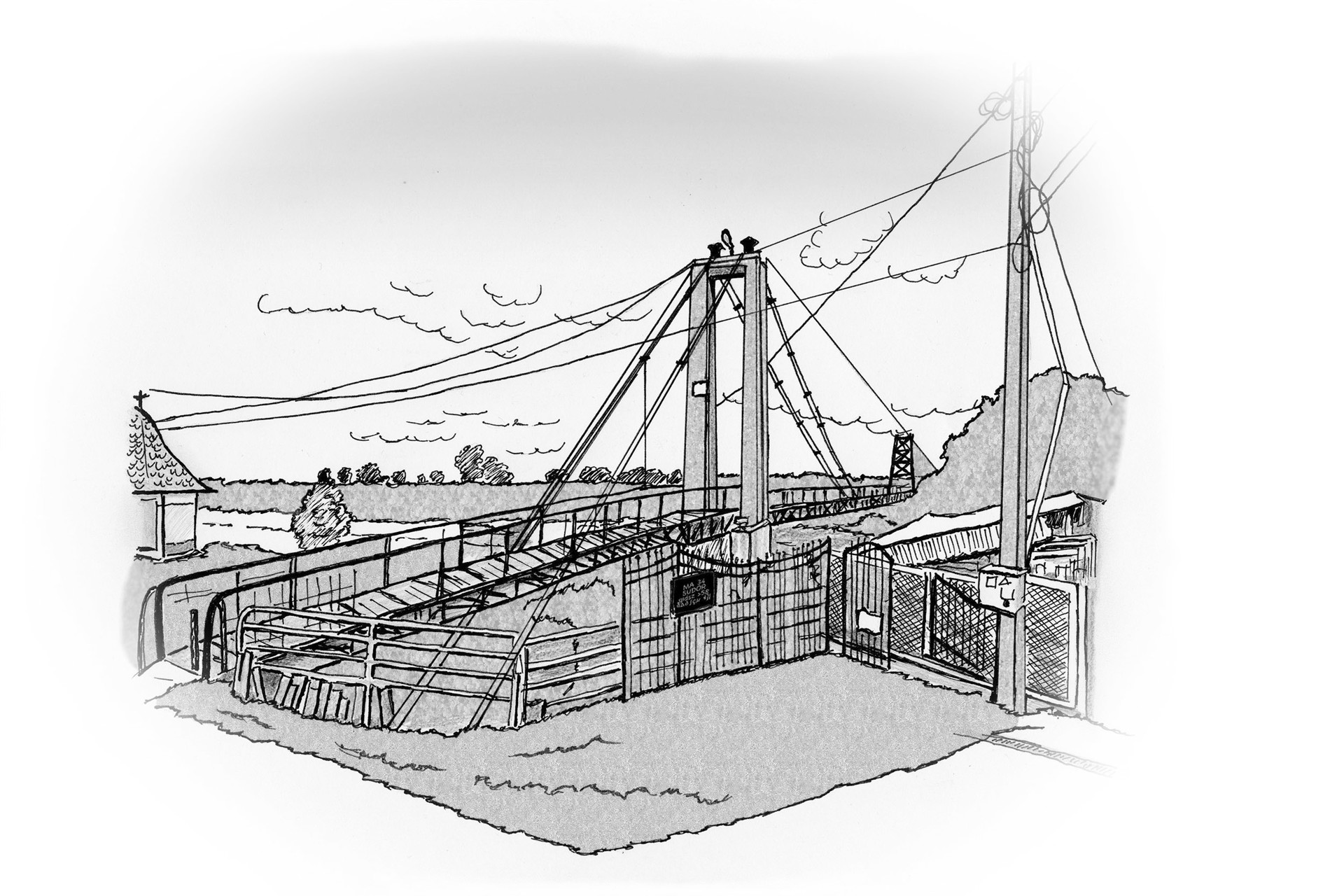

Die Strada Vasile Alecsandri führte vom Haus meines Großvaters in eine Richtung direkt in die Stadt oder in die entgegengesetzte Richtung weiter aus der Stadt heraus, runter zu einem Fluss, der hieß Moldova. Meine Eltern und meine beiden Tanten beschlossen die Hitze zu nutzen und mit uns Baden zu gehen. Die ganze Bande bepackte sich mit Decken, Picknickzeug und Verpflegung, Getränken und Badezeug und dann gingen wir alle los zum Fluss. Raus aus dem Haus meines Großvaters und die Straße nach unten weg von der Stadt. Es ging ein bisschen bergab, bis wir schließlich ans Flussufer kamen. Schon von weitem konnte ich die große Brücke aus Holz und Eisen sehen. Die Moldova war ein großer und breiter Fluss, aber im Sommer zum Großteil ausgetrocknet. Die Stelle zum Baden war ganz drüben auf der anderen Seite und ans andere Ufer führte nur ein Weg: Die lange Brücke, die über das ganze Flussbett führte und im Wind leicht schaukelte.

Meine Mutter war gar nicht begeistert. Die Brücke sah auch nicht besonders vertrauenserweckend aus. Sie bestand nur aus zwei Seilen, an denen man sich festhalten konnte und Holzbretter zum Laufen. Nacheinander setzten wir uns in Bewegung über die Hängebrücke, um zum gegenüberliegenden Ufer zu kommen. Vorsichtig setzte ich einen Schritt auf die Bretter. Meine Mutter lief vor mir, langsam und vorsichtig und darauf bedacht, keinen falschen Schritt zu machen. Die meisten Kinder waren da eher ungeduldig, ich hielt mich vorsichtshalber doch an dem rauen Seil fest. Als ich nach unten schaute, konnte ich sehen, dass manche der Bretter fehlten. Durch die Lücken in der Brücke sah ich den rauschenden Fluss ein paar Meter unter mir. Meine Hände krallten sich noch ein bisschen stärker an den Seilen fest. Aber nach den ersten vorsichtigen Schritten, fing ich an, der Hängebrücke zu vertrauen. Schritt für Schritt ging ich voran, schaute immer wieder nach unten, um nicht zu stolpern. Ich hob meinen Kopf und sah, wie sich selbst meine Mutter etwas zu beruhigen schien. Mittlerweile lief die ganze Gruppe über die Brücke und wir hatten schon ungefähr die Hälfte geschafft. Da fing es auf einmal an zu schwanken und zu wackeln. Die ganze Brücke bebte, meine Mutter fing an zu schreien. Hinter mir hörte ich meine Tante Milioara laut lachen. Ich sah mich um und konnte sehen, wie sie kräftig hin- und herschaukelte. Die Kinder jauchzten und freuten sich, meine Mutter drehte fast durch vor Schreck.

Tante Milioara war die jüngere Schwester meines Vaters und schon ein bisschen eine Verrückte. Sie und ihr Mann wohnten ja eigentlich mit den beiden Kindern in dem Zimmer im Haus meines Großvaters, in dem wir gerade schliefen. Meine Tante Coca hingegen wohnte mit ihrem Mann in einem Wohnhausviertel in Roman. Da gab es ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und sogar ein Kinderzimmer, in dem wir uns aufhielten, als wir dort einmal zu Besuch waren. Wir Kinder hörten Musik, während sich die Erwachsenen im Wohnzimmer unterhielten. Wir konnten uns nicht besonders gut miteinander verständigen, weil mein Bruder und ich kein Rumänisch verstanden und die Kinder aus Rumänien kein Deutsch sprachen. Die meisten von ihnen hatten Französisch in der Schule und konnten ein paar Worte mit meinem Bruder reden, aber die meiste Zeit verständigten wir uns irgendwie mit Händen und Füßen und hörten der Musik zu.

An diesem Tag zogen wir Kinder und Jugendlichen dann abends los, weil es in Roman ein Volksfest gab. Von Tante Cocas Wohnhaus aus liefen wir zu einem großen Platz, der an einer großen breite Straße lag, die durch ganz Roman führte. Wir liefen über die Hauptstraße und auf der anderen Seite weiter Richtung Stadtrand. Hier standen wir auf einem Hügel etwas außerhalb und konnten von Weitem einen hell erleuchteten Festplatz in der Dunkelheit glitzern sehen. Schon von hier oben sahen wir Menschen und Stände aufgebaut zu einem Rummel und sofort liefen alle Kinder mit viel Gejohle und Gelächter den Berg nach unten und über den Festplatz. Zwischen den kleinen Hütten, in denen man alles mögliche kaufen konnte, gab es Esel und Pferde, auf denen man reiten konnte und es roch nach gebrannten Mandeln und anderem süßen Zeug.

Neben dem Festplatz sah ich auch viele Pferdefuhrwerke, wie wir sie schon auf der Fahrt durch Rumänien gesehen hatten. Die Fuhrwerke standen da und wurden teilweise auch für die Stände benutzt, gerade so als wären sie nur nach Roman gekommen, um damit den Rummel aufzubauen. Die Hauptattraktion des Volksfests aber war eine Schaukel. Es war ein großes Gebilde aus Metall, da hingen vier kleine Boote an Stahlstangen. Die Älteren johlten und freuten sich und stiegen in die Schaukeln, ich stand daneben und schaute zu. Ein lautes Geräusch ertönte. Dann begann Musik zu spielen. Die kleinen Boote hatten sich in Bewegung gesetzt. Die Jugendlichen schaukelten wie wild in diesen Schiffsschaukeln hin und her und schneller und doller. So lange, bis sich die Schaukeln überschlugen und alle vergnügt kreischten.

Hase und Igel

Ein anderes Mal fuhren meine Eltern, mein Bruder und ich zusammen nach Brașov. Wir waren über eine Stunde unterwegs von Roman aus, aber meine Mutter wollte sich unbedingt irgendeine berühmte schwarze Kirche ansehen. Also liefen wir durch Brașov und sahen uns die Stadt an. Alles sah hier ein bisschen anders aus als in Roman. Breitere Straßen führten durch die Stadt, in der es schien, als seien manche Plätze und Gebäude gerade erst gebaut worden. Es gab viel mehr Geschäfte und Läden in den Straßen, durch die viel mehr Menschen liefen, als ich in Roman gesehen hatte. Häufig wurden wir nett begrüßt und angesprochen, wenn sie uns zeigen wollten, was sie verkauften.

Wir liefen gerade durch eine kleine Straße mit besonders vielen Läden, die sich mein Bruder und ich staunend ansahen, als wir hinter uns eine Stimme hörten: »Ach, Familie Cling.«

Es war der Mann in dem schwarzen Anzug. Herr Comănescu kam direkt auf uns zu.

»Na, das ist aber mal eine schöne Überraschung. Sie in Brașov. Ich bin auch zufällig hier und wissen Sie was? Ich kenne mich hier sogar sehr gut aus«, sagte er und stand uns jetzt direkt gegenüber.

Er fügte hinzu: »Möchten Sie nicht, dass ich Ihnen ein wenig die Stadt zeige? Die schwarze Kirche zum Beispiel?«.

Er hatte die letzte Frage direkt an meine Mutter gerichtet und lächelte sie an.

»Nein, nein«, entgegnete sie sofort. »Keine Umstände, das ist nicht nötig.«

Aber Herr Comănescu ließ sich nicht so leicht beirren: »Aber, aber, das macht doch keine Umstände. Wo wir doch schon alle hier sind und es hier so viel zu sehen gibt.«

Er blickte mich und meinen Bruder an. »In Brașov gibt es sogar eine Universität. Eine der besten in Rumänien und dabei sind sie alle gut.«

Er zwinkerte uns zu.

Dann beugte er sich ganz dicht zu mir nach unten: »Gefällt es euch denn nicht in Rumänien? Es ist so ein schönes Land und voller Möglichkeiten. So viel zu lernen und so gute Ausbildungen. Willst du nicht vielleicht irgendwann mal hier leben, junger Mann?«

Ich starrte den Mann an, der neben mir kniete und wusste nicht, was ich sagen sollte.

»Ja, ähm, also...«, begann ich gerade, da tippte mein Bruder meine Mutter an: »Oh, das ist aber schön«, sagte er und deutete auf ein Schaufenster neben uns.

Kleine Holzfiguren, leuchtende Glassterne und liebevoll dekorierte Miniatur-Häuschen säumten die Auslage. Herr Comănescu folgte seinem Blick und lächelte. Dann griff er in seine Tasche und holte ein dickes Bündel Geldscheine hervor.

»Sehr schön sogar, junger Mann, da hast du Recht. Wie würde es dir denn gefallen, so etwas mit nach Hause zu nehmen?«, fragte er meinen Bruder.

Meine Mutter zog uns beide ein Stück näher zu sich heran, bevor mein Bruder etwas antworten konnte und sagte schnell: »Nein, nein. Das kommt nicht in Frage.«

Ich sah meinen Vater kaum merklich zusammenzucken. Herr Comănescu richtete sich langsam auf und blickte meine Mutter lange an.

»Na gut, Familie Cling«, sagte er schließlich. »Aber dann lassen Sie mich wenigstens eine Einladung zum Essen aussprechen. Mein Hotelzimmer ist zufällig ganz hier in der Nähe.«

Und bevor meine Mutter etwas erwidern konnte, ergänze er bestimmt: »Ich bestehe darauf.«

Damit setzte er sich in Bewegung. Meine Mutter hielt meinen Vater am Arm fest und flüsterte ihm leise zu: »Jetzt sag doch mal was.«

»Kommen Sie ruhig, hier entlang«, rief Herr Comănescu, der uns einige Schritte voraus war. Er blieb stehen, drehte sich zurück zu uns und machte eine einladende Geste. Mein Vater nahm die Hand meiner Mutter und wir folgten ihm.

Während unserer ganzen Zeit in Rumänien trafen wir immer wieder auf Herrn Comănescu. Es war wie mit dem Hasen und dem Igel: Egal welche Ausflüge wir in andere Städte oder an andere Orte außerhalb Romans machten, Herr Comănescu war schon da. Rein zufällig versteht sich. Er war immer nett zu uns, er sprach immer wieder mit meinem Bruder und mir und immer wieder wollte er uns einladen oder uns dicke Geldbündel schenken, die er mit sich herumtrug. Dabei schien außer ihm niemand wirklich viel Geld zu haben. Aber meine Mutter bestand darauf, dass wir nichts von ihm nahmen und immer selbst zahlten.

»Auf keinen Fall nimmst du Geld von ihm«, sagte sie zu meinem Vater. »Auf keinen Fall.«

Mein Vater sagte kaum ein Wort in Herrn Comănescus Anwesenheit. Denn er wusste, wie schnell man in Rumänien im Gefängnis landen konnte und er teilte die Angst seiner Familie, die für meine Mutter ungewohnter war. Die Angst, die überall greifbar war. Die Angst davor, dass Menschen wie Herr Comănescu auftauchten, die der Securitate angehörten, der berüchtigten Geheimpolizei, die in jeder Familie ihre Spitzel hatten.

Zu Ehren meines Vaters

Meine Mutter wollte nicht nur die schwarze Kirche in Brașov sehen, wir fuhren auch immer wieder los, um uns irgendwelche anderen Klöster und Kirchen in der Moldau anzusehen. Nach diesem Urlaub konnte ich keine Kirchen mehr sehen. Auch in Roman gab es viele Kirchen und Gottesdienste alle Nase lang. Sonntags war ja sowieso immer Gottesdienst. Aber meine Tanten und ihre Männer gingen auch zusätzlich abends oft in ihre orthodoxe Kirche, die Episcopia Romanului, in der der Priester Tăfănescu Gottesdienst hielt.

Deswegen wunderten wir uns auch, als meine Tante uns sagte: »Also diesen Sonntag, da ist Gottesdienst in unserer Kirche und da müsst ihr unbedingt um Punkt 10 Uhr in die Kirche kommen. Da beginnt der Gottesdienst und wir warten da auf euch.«

In Roman gab es jeden Tag Kirche. Manchmal auch zweimal am Tag. Einmal morgens, einmal abends. Von daher war es schon außergewöhnlich, dass sie uns extra Bescheid sagte und dass wir unbedingt pünktlich kommen sollten. Denn so ein Gottesdienst, der ging lang, bis zu drei Stunden manchmal und die Leute konnten währenddessen kommen und gehen, wie sie wollten. Dafür nahm der Chor einen ganz besonderen Stellenwert ein. Über die ganze Zeremonie hinweg stand dessen Gesang im ständigen Austausch mit der Predigt des Priesters. Der russisch-orthodoxe Gottesdienst war da nämlich ein bisschen anders, als wir das von daheim kannten.

Aber da unsere Tante uns gebeten hatte, takelten wir uns eben entsprechend auf für den Kirchgang und gingen rechtzeitig von dem Haus meines Großvaters los Richtung Kirche. Es war der erste Sonntag nach unserer Ankunft und die Kirche war nicht weit entfernt. Deswegen kam uns der große, bärtige Priester Tăfănescu ja auch so oft besuchen. Die Episcopia Romanului war eine große, reich geschmückte Kirche. Sie sah von außen schon beeindruckend aus, aber innen erst. In dem großen Kirchenschiff standen kaum Bänke, nur an den Seiten. Alles war mit einem dicken Teppich ausgelegt. Die Fenster und die Wände waren bunt verziert und der gesamte Altar war vergoldet und mit Edelsteinen besetzt.

Die Kirche war bereits voll, als wir ankamen, der Priester Tăfănescu stand mit den anderen Priestern schon vorne vor dem Altar, auch der Chor war schon in Position. Was wir nicht wussten war, dass an diesem Sonntag etwas ganz Besonderes geplant war. Meinem Vater zu Ehren hatte sich der Chor eingefunden, in dem mein Vater als Jugendlicher gesungen hatte. Und in dem Augenblick, in dem wir in die Kirche kamen, da hob der Priester Tăfănescu seine Arme und der Chor fing an zu singen.

Weiterlesen

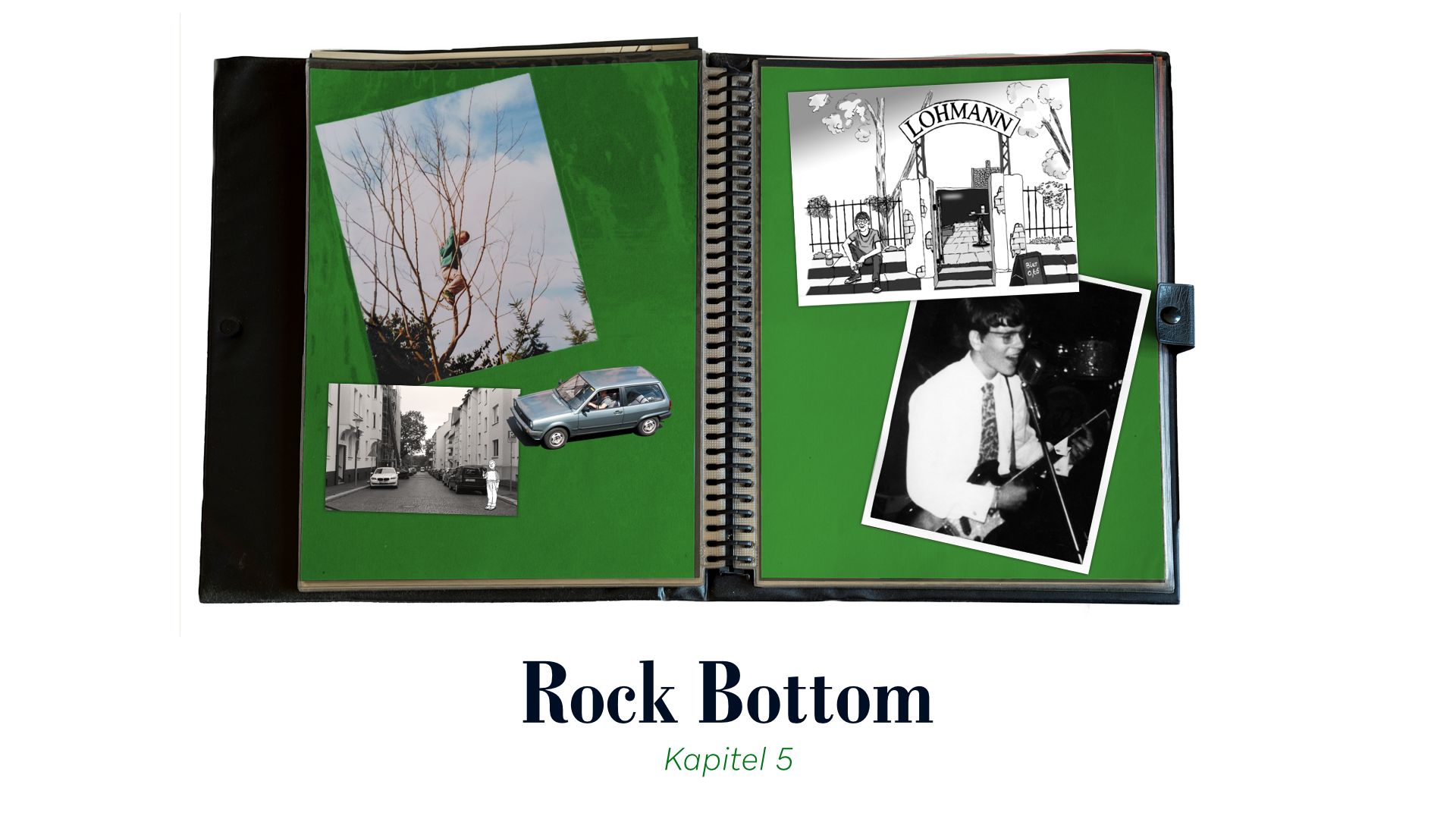

Mein VaterKapitel 1

Peng! Ich bin FotografKapitel 2

HardenbergstraßeKapitel 3

M.S. UrsulaKapitel 4

Rock BottomKapitel 5

Der rote FadenKapitel 6